“Todos buscamos respuestas a las grandes preguntas: ¿Cómo ser buena persona? ¿Cómo encontrar la calma? ¿Cómo vencer el FOMO? ¿Cómo descubrir lo que realmente importa?”, escribe la periodista estadounidense Brigid Delaney en su nuevo libro, Cómo dejar de preocuparte.

Para buscar respuestas a todos estos interrogantes de hoy en día, la escritora y activista viajó al pasado y las encontró en el estoicismo, la escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a. C.

Editado por Paidós, Cómo dejar de preocuparte transporta al lector a épocas lejanas pero, sin embargo, no tan distintas de la nuestra, épocas marcadas por el caos, las guerras, las plagas y hasta lo que hoy conocemos como “ecoansiedad”. A través de las lecciones de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, Delaney nos muestra cómo aplicar estos principios ancestrales en nuestro día a día para recuperar el control y la serenidad.

El estoicismo, aunque eficiente, puede resultar un remedio difícil de tragar. Para eso, este es un libro de lectura fácil al que le sobra perspicacia, humor y compasión. ¿Es posible retomar las riendas de nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender de los sabios de ayer para los problemas de hoy (y de mañana)? Cómo dejar de preocuparte es una guía para aprender a “ser estoico en tiempos caóticos” y, de una vez por todas, dejar esas pesadas preocupaciones atrás.

“Cómo dejar de preocuparte” (fragmento)

Cuestiones esenciales

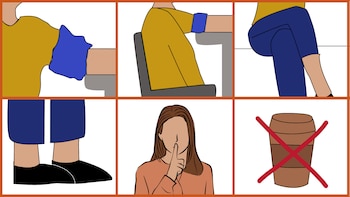

El estoicismo es, ante todo, una filosofía práctica. Es extraordinariamente útil en casi todas las situaciones: desde perder un vuelo o que alguien se te cruce mientras estás conduciendo hasta recibir un diagnóstico médico aterrador o que te deje tu pareja.

El estoicismo tiene algo que decir sobre nuestras relaciones con todo tipo de personas: desde nuestros íntimos más cercanos hasta nuestros peores enemigos. También aborda nuestra relación con la naturaleza y el cosmos.

Además, el estoicismo proporciona herramientas para afrontar la propia vida interior. ¿Cómo lidiar con las tormentas, la oscuridad, los deseos y las decepciones que nos acechan a todos? ¿Cómo afrontar la pérdida y el dolor? ¿Cómo vivir con nosotros mismos cuando hemos actuado mal y luchamos con nuestros propios fracasos y defectos? ¿Cómo amar la vida que tenemos y a las personas de las que nos hemos rodeado?

El estoicismo lo cubre todo. Pero, primero, empecemos por el final.

Cómo... ser mortal

Tus días están contados. Aprovéchalos para abrir las ventanas de tu alma al sol. Si no lo haces, el sol se pondrá pronto, y tú con él. (Marco Aurelio)

La gente es frugal en el cuidado de sus bienes personales; pero en cuanto se trata de malgastar el tiempo, son los más derrochadores de la única cosa en la que es correcto ser tacaño. (Séneca)

Tenía veintinueve años la primera vez que me golpeó intensamente la inexorabilidad de mi propia muerte (también me había golpeado intensamente la cabeza). Estaba en la parte trasera de una ambulancia, cubierta de sangre, una extraña en una ciudad extraña, y me dirigía a un hospital que no conocía, sola, con un desenlace incierto y un gran corte en la cabeza.

Había sufrido una herida en la cabeza después de que me robaran la cartera en las callejuelas del barrio portuario de Barcelona, cuando volvía de una discoteca hacia las cinco de la mañana. Tontamente, perseguí al atracador, y casi lo alcanzo, cuando me empujó y me estrellé contra una pared con salientes puntiagudos (¿era una obra de Gaudí? Parecía una obra de Gaudí). Mi cráneo se llevó la peor parte y se abrió por encima de mi sien derecha.

Tuve una serie de momentos de ensoñación a media luz: el amanecer; en la ambulancia y corriendo por La Rambla aturdida; los juerguistas volviendo a casa, tambaleándose por las calles y desplomados en los bancos; y los vendedores de los puestos de periódicos y de flores, llenos de energía, preparándose para el día siguiente. ¿Y qué más? Una lluvia suave en el parabrisas, una mancha de color, el Barrio Gótico, la plaza de Cataluña, una fuente, doblar una esquina, las calles ensanchándose, todo gris y dorado y hermoso. Estaba llena de amor. Estaba como desconectada.

Pensaba que probablemente moriría, a pesar de que me quedaban muchas cosas por hacer en mi vida y de que, en cierto modo, se podría decir que seguía siendo joven. Sin embargo, la certeza de que podría morir no me preocupaba en absoluto: me sentía curiosamente relajada. Entendí que no era nada personal. Estaba bien morir en aquel momento. Había tenido una buena carrera, tenía veintinueve años, casi treinta, no lo había hecho todo, pero había hecho lo suficiente...

Al final no morí. Tuve suerte. En lugar de eso, acabé con un montón de puntos (y más tarde, y aún hoy, una cicatriz) y niveles elevados de ansiedad. Doblar esquinas en calles desconocidas, los lugares oscuros entre las luces de las farolas, pasos acelerados detrás de mí por la noche... estas cosas me asustaron durante un tiempo hasta que, en algún punto apenas perceptible, lo superé.

Al cabo de un mes más o menos dejé de pensar en el asalto en sí y empecé a interrogarme sobre la reacción que tuve en la parte trasera de aquella ambulancia. ¿Por qué estaba tan relajada ante la idea de morir? ¿Me sentiría igual ahora que soy mayor? Solo había una forma de saberlo, y no quería volver a acercarme tanto al límite solo para satisfacer una curiosidad intelectual.

Pero sabía que, desde luego, no me sentía relajada ni desconectada cuando morían personas cercanas a mí.

Unos años después de aquella época en Barcelona, una vieja amiga murió por una sobredosis accidental. Fue un choque. Que se alejara del mundo de una forma tan repentina y arbitraria nos causó mucho dolor a mí y a sus seres queridos. Pero más que eso, sentimos rabia. Morir joven parecía algo terriblemente injusto. Se había alterado el orden natural de las cosas; se había roto un contrato implícito. Tomas una droga, pero siempre te despiertas..., ¿no?

La muerte de mi amiga me afectó mucho más profundamente que mi propio atisbo de la mortalidad. Originó los primeros indicios de que el universo no es una entidad benévola, no es un hogar para siempre, sino, más bien, un videojuego en el que los jugadores son eliminados sumariamente y la partida continúa. O un juego de ajedrez en el que las piezas que te rodean se capturan y se capturan y se capturan y se capturan hasta que te llega el turno de ser eliminado... O el universo mismo no es redondo, sino plano, y alguien puede acercarse demasiado al borde y caerse, deslizarse, sin que puedas atraparlo (¡ni siquiera lo viste caer!), ni traerlo de vuelta. ¡Y eso es algo permanente! Ella se había ido para siempre.

En su entierro, que se hizo por el rito católico, el sacerdote de la familia dijo que nos volveríamos a ver en el cielo, pero yo ya no lo creía. La duda y el consuelo estaban juntos, aquella noche, en el pub. Bebí demasiado y la rabia se desbordó, y el único lugar para descargarla en la calle fue un cubo de basura cercano.

Furiosa, empecé a dar patadas a ese cubo de metal con mis zapatos de tacón alto, con lo que se creó un impacto casi satisfactorio, mientras le gritaba «jódete» una y otra vez, hasta que dos mujeres policías aparecieron de la nada y me dijeron que parara. «Ha bebido demasiado chardonnay», me dijo una de ellas, lo que me pareció a la vez condenatorio y extrañamente específico. ¿Chardonnay? Mi dolor, que me parecía grande, único, terrible, formal y shakespeariano, fue visto por personas ajenas como los desvaríos de una mujer que había bebido demasiado vino.

En ambos casos —cuando me asaltaron y cuando murió mi amiga—, mi reacción a la mortalidad fue instintiva, profundamente primaria y no estuvo adulterada por nada ajeno a mí. Mis reacciones no fueron templadas, medidas ni filtradas por la racionalidad, la religión o la filosofía. Me salieron de las entrañas y las sentía antiguas y universales. ¿Cómo puede la gente soportar esto, ver la muerte de cerca una y otra vez?

Últimas Noticias

Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro