Lu Xun, el gran escritor chino del siglo XX, creó un personaje llamado Ah Q, adorado y temido por los chinos debido a su descarnado retrato de los defectos del “carácter nacional” de China. Cuando en la cabeza de Ah Q aparece la sarna, prohíbe que se mencione en su presencia la palabra “sarna”, o cualquier otra que parezca conjurarla. Dichas palabras eran tabú; “verboten”, o prohibidas, en alemán.

Hace unas semanas, aquí en Berlín, recibí la notificación de una demanda que el empleado de un casino había entablado en mi contra. La demanda afirmaba que lo había llamado nazi y racista sin tener fundamentos fácticos. Tenía dos semanas para responder a la demanda y de no hacerlo sería sujeto a un castigo. La notificación llegó cuando estaba a punto de salir de viaje a Inglaterra. Turné el asunto a un abogado y partí.

Sin embargo, la demanda me hizo hurgar en mi memoria. Sí, hacía aproximadamente un año había jugado a las cartas en el Berlin Casino en la plaza Potsdamer y al terminar de jugar había puesto mis fichas sobre el mostrador de la ventanilla del cajero para cobrarlas. El empleado, quien rondaría los cincuenta años, estaba recargado sobre su silla. Me miró, pero no se inmutó. Luego, enunciando cada palabra con claridad, dijo en inglés: “Debería decir por favor”.

Me sentí desconcertado. “¿Qué pasa si no lo hago?”, pregunté.

“Está en Europa, ¿sabe?”, respondió el empleado. “Debería aprender algunos modales”.

Me pareció que el comentario era irritante pero no del todo extraño. Los inmigrantes en Alemania suelen escuchar esas cosas.

Repliqué: “Correcto, pero usted no es alguien que pueda enseñarme modales”.

Eso hizo que se inclinara hacia mí. Me miró fijamente y dijo: “¡No se le olvide que yo le estoy dando de comer!”.

Había subido la apuesta. Detrás de su pinta casi cómica, percibí verdaderos sentimientos de desdén y resentimiento.

“Esa es una actitud nazi y un comentario racista”, dije.

Decidí no seguir alegando y fui a ver al gerente del casino. Tras investigar un poco, el gerente me ofreció una disculpa detallada y eso fue todo, o al menos eso pensaba yo hasta que recibí la notificación de la demanda. No sé qué pasará con esa demanda, pero es un asunto menor en comparación con el tema que quiero tratar ahora.

El empleado del casino había enmascarado su prejuicio étnico como una cuestión de cultura: los inmigrantes (a quienes los alemanes estamos “salvando”) deberían aprender sobre la civilización europea. Esto me hizo reflexionar acerca de en qué otros contextos la “diferencia cultural” se había usado como eufemismo para que el sesgo, la esclavitud y el genocidio lograran salirse con la suya. ¿La Alemania de Hitler? ¿El apartheid? ¿Bosnia? ¿El sur de Estados Unidos? ¡Había sucedido con demasiada frecuencia! Pero, en efecto, estas son cuestiones culturales. ¿El pensamiento nazi es tan solo un tumor que puede extirparse del cuerpo político y desecharse? Lo dudo. Para bien o para mal, las culturas perduran durante años.

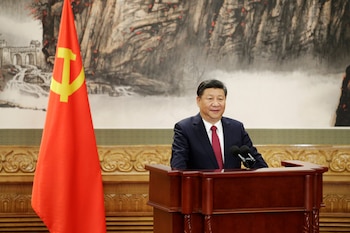

En el mundo de hoy, la política autoritaria y el comercio depredador cooperan para explotar las “diferencias culturales”. En ninguna otra parte eso es más evidente que en la simbiosis de las décadas recientes entre las corporaciones occidentales y la élite comunista de China. El Occidente aporta el capital y la tecnología tan necesaria, en tanto que los gobernantes de China proveen una vasta mano de obra cautiva, que trabaja arduamente, recibe salarios bajos y carece de protección. Los políticos occidentales, como si trataran de justificar la colusión profana, argumentaron durante años que las condiciones de vida en ascenso de China producirían una clase media que exigiría libertad y democracia. A estas alturas está claro que eso no ha ocurrido. La élite china, que ahora es mucho más rica que antes y tiene el mismo control que siempre, puede reírse para sus adentros de los occidentales y sus ideales de una democracia inevitable. En cambio, en Occidente, la democracia obtenida con gran esfuerzo se ha vuelto vulnerable.

Pero ¿el Occidente lo sabe? Observen a Hong Kong. Los valientes manifestantes han resistido durante más de seis meses de enfrentamiento a la dictadura más poderosa del mundo, un régimen con un historial de rechazo impasible de la razón y las concesiones tratándose de manifestantes o rivales. Los jóvenes demócratas de Hong Kong han buscado el apoyo de las democracias del mundo. Hoy se encuentran al borde de la que podría ser la mayor confrontación del siglo XXI. ¿El mundo occidental puede darse cuenta de que ayudarlos no es un acto de beneficencia sino de autodefensa?

Cuando los manifestantes en Hong Kong miran hacia la vasta área noroeste de China llamada Sinkiang, pueden ver lo que ocurre cuando el cambio diseñado por Beijing alcanza su aceleración total. En años recientes (al principio Occidente casi no lo notó), ha habido una aniquilación absoluta y sistemática del lenguaje, la religión y la cultura de los uigures musulmanes. Cerca de un millón de personas han sido enviadas a “campos de reeducación”, donde se les ha obligado a renunciar a su religión y jurar lealtad al Partido Comunista de China.

Cuando The New York Times publicó 400 páginas de documentos internos del gobierno sobre el razonamiento y las técnicas de este culturicidio, un iracundo Beijing negó llanamente la existencia de los campos. Pero no afirmó (no podía) que los documentos fueran falsos; anunció que los “aprendices” de sus centros de reeducación se habían “graduado” en su totalidad, pero no hizo mención de los siguientes hechos: el número de graduados, dónde viven actualmente y si se reunieron de nuevo con sus familias.

Siento un lazo personal con esa Sinkiang distante y rural porque viví ahí desde principios de la década de los sesenta hasta 1977 con mi padre, el poeta Ai Qing, quien estuvo exiliado en ese lugar durante casi veinte años; se había expresado con demasiada libertad en su poesía.

Los occidentales quizá piensan que Sinkiang es un lugar distante y misterioso, pero en ciertos sentidos no es muy exótico. Corporaciones multinacionales como Volkswagen, Siemens, Unilever y Nestlé tienen fábricas ahí. Las cadenas de suministro de Muji y Uniqlo dependen de Sinkiang y compañías como H&M, Esprit y Adidas usan algodón de Sinkiang. Podríamos preguntar qué tiene este lugar remoto, donde los emperadores del pasado exiliaban a los criminales en lugar de mandarlos a prisión, que lo hace tan atractivo.

¿Acaso tendrá que ver con una mano de obra no blanca y “culturalmente diferente”? ¿Será que no hay necesidad de control porque un gobierno comunista severo ya hace ese trabajo? En Sinkiang, como en cualquier otra parte de China, los jefes de Oriente y Occidente han intercambiado beneficios, han creado intereses comunes e incluso han llegado a compartir algunos valores. Al director ejecutivo de Volkswagen, que está a la vanguardia en las ventas de automóviles en China, hace poco se le pidió su opinión sobre los campos de concentración en Sinkiang. Respondió que VW no tenía conocimiento de eso, pero los documentos recientes de Sinkiang demuestran lo contrario. VW no solo sabía sobre los campos, sino que señaló su disposición a secundarlos. La diplomacia internacional ha facilitado la asociación entre las empresas extranjeras y el comunismo chino, y el gobierno alemán se ha desempeñado particularmente bien en ese rubro.

Necesitamos recordar que la extracción de ganancias del trabajo de esclavos no es un concepto nuevo en Alemania. Los nazis usaron la corvea. La principal diferencia con la actualidad es que la extracción está ocurriendo en países remotos. La escala, en todo caso, es mayor. VW construye sus automóviles en China, incluyendo las marcas Audi, SEAT, Skoda, Bentley y Lamborghini, que son parte de su catálogo; ha demostrado que considera que el futuro de la industria alemana está en China. Ahí sigue siendo viable aprovecharse de las “diferencias culturales”.

China y Rusia han demostrado cómo los legados del autoritarismo comunista pueden combinarse con el capitalismo depredador para construir nuevas estructuras políticas de poder abrumador. Las democracias del mundo todavía no saben qué hacer al respecto aun cuando perciben que se están quedando atrás o, peor aún, que están comenzando a encajar. Los valores democráticos tradicionales han comenzado a desaparecer. Las tendencias económicas y políticas superan las fronteras nacionales, parecen más grandes e imparables y están destruyendo valores e ideales que las sociedades humanas desarrollaron a lo largo de los siglos.

Estoy muy consciente de que la palabra “nazi” es tabú en Alemania, pero cuando la usé con el empleado del casino, no fue como un insulto, sino como un término analítico general: una cultura que reafirma su superioridad, una etnicidad que reafirma su pureza y la multitud que está abajo no solo es distinta sino inferior, necesita que se le oriente y, de ser necesario, que se le gobierne mediante el uso de la fuerza. Por ende, la esclavitud está justificada. Por ende, está bien que cientos de miles de personas sean expulsadas de sus hogares. Los gobernantes y los capataces de los esclavos son considerados santos.

En las décadas de 1930 y 1940 a eso se le llamaba nazismo. Hoy, en Alemania, el tabú del término es electrizante, mucho más fuerte que el rechazo de Ah Q hacia la “sarna”. ¿Será que la hipersensibilidad alemana está enraizada en la consciencia de que, en el fondo, esa idea sigue viva?

El gran desafío que enfrentan Alemania y otros gobiernos occidentales es si pueden encontrar la manera de salir del carnaval de la generación de ganancias con su integridad moral intacta. Hasta ahora, hemos visto poco en este rubro además de una timidez cobarde. El meollo del asunto no es la ignorancia de las alternativas morales sino la falta de voluntad. ¿Optar por la codicia? ¿Hacer lo correcto? Tímidamente, elegimos lo primero. Cuando los gobiernos occidentales se den cuenta de que la democracia liberal está en peligro, la balanza podría inclinarse hacia el otro lado.

Ai Weiwei es un artista visual y autor del libro “Humanidad”.

©2020 The New York Times Company

Últimas Noticias

Un accidente aéreo en Kazajistán deja decenas de muertos

Marv, uno de los villanos de “Mi pobre angelito”, y una la aventura que lo tiene alejado del cine

Así eligen las aerolíneas las películas de tus vuelos

Elon Musk podría tener pronto su propia ciudad en Texas

Cómo tanta gente se obsesionó con buscar drones en el cielo