Jamás habían cuestionado su alegría. Si es instintiva o meditada, da igual. Para emocionarse, como dice, le basta saber que sea advertida como marca personal. Porque ha sido, para él, una insignia de “duras batallas”. Benito Fernández (61) es un tipo alegre y se congratula por eso. “La alegría en mi vida fue y es el motor para ser la mejor persona que pueda ser. Mi historia está atravesada por dos grandes procesos personales: la dislexia y la relación con mi padre”, revela. Se reinventó, una y mil veces. Tantas como los prejuicios a los que debió hacerles frente. Entre tantos, los disparados por la elección de una sexualidad y hasta de una carrera que no eran “para hombres” a la vista de los suyos. “Y sin caer, ni por un minuto, en la victimización, por donde suele colarse el dolor y el resentimiento”, enfatiza. “¿Pude haber sido alguien oscuro? Sí, tal vez. Pero inexplicablemente, desde mis 5 años me propuse ser amable y agradecido. Así fue como sobreviví”. Y así es como comienza nuestra charla.

Creció jugando con hormigas en el jardín de su casa en Villa Urquiza, “un mundito” perimetrado por la obsesión celadora de una madre que le temía a las veredas. Avergonzado por hacerse pis en la cama hasta los 14 años. Y pasando de grado gracias a las paredes que su padre donaba al colegio al que asistía, “que como ningún otro estaba preparado para recibir y guiar a un niño con dislexia (trastorno de aprendizaje caracterizado por la dificultad o retraso en la palabra y la lectura)”. Un ámbito que, según describe, “representaba el fracaso para mí y activaba una especie de bullying permanente conmigo mismo”. Desde entonces, tan precoz, debió empuñar sus propias armas frente a la falta de atención e información: disimulo y resignación. “Notaba que era diferente pero no podía identificar por qué. Así fui preparándome solito, como podía, para una vida en la que, así como en la escuela, haría todo mal”, dice. Entre tanto se excusa, porque durante su relato es muy probable que no recuerde fechas ni edades exactas.

Cuenta que no lee desde hace 30 años. Y despunta una anécdota con propósito. “Cuando vestí a Máxima (Zorreguieta, reina de los Países Bajos) me entrevistó un periodista de un diario muy importante. Y en un momento me preguntó: ´¿Tu último libro fue...?´. Le conté que hacía una década que no tocaba uno. Entonces me respondió: ´Mejor no lo ponemos...´. ‘¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué tiene de malo?’, le reproché. ¡Eso no me inhabilita a vestir a una reina ni a hacer esta entrevista! Desde entonces, sentí que debía involucrarme en sacudir esos prejuicios. Hice visible el tema y recibí millones de consultas y comentarios de padres a los que sigo diciéndoles: ´No se preocupen. Ocúpense. La desesperación suma un problema más en las cabecitas de los disléxicos. Acompañen. Guíen de cerca a esos chiquitos a encontrar un camino, porque ellos naturalmente van a saber conseguir esa herramienta diferenciadora para llegar a lugares increíbles. Sean gentiles con sus tiempos´. Tardé mucho en madurar la confianza en mí mismo, porque es lo primero que se quiebra. No debe pasarle a nadie más. Entonces –reflexiona–, ¿cómo no voy a encarar esta misión de referencia con alegría?”.

Política, para él, “siempre fue algo tremendo”. Adoraba a su tío homónimo y gobernador de Chubut (1973), pero sus visitas levantaban debates como vendavales en una casa agrietada por un ala paterna peronista a ultranza no menos aguerrida que la materna, radical. “Me perdí de ver abuelos por eso”, recuerda. Camilo Alberto Fernández, su padre, fue “un gran médico”, hasta que un amigo de la infancia lo convenció de asociarse en el negocio de la construcción. “Y entonces se convirtió en un mejor empresario”, cuenta. Fue responsable de Casa del Ángel, en Belgrano, como de varias torres apostadas sobre Avenida Del Libertador. “Mi padre tenía una visión de futuro como pocos. Compró terrenos en Tortugas (Country Club) en 1968, cuando aún no existía la Panamericana”, dice. “Un día nos preguntó, a mi hermano (Martín) y a mí: ´¿Compramos la membresía al club o un tapado de piel para mamá?´. Por supuesto que dije: ‘¡Un tapado!’”, dispara con gracia. Finalmente hicieron todo. Y en muy poco tiempo Benito pasó de la Escuela Nº1 Casto Munita al Instituto Santa María de los Ángeles y, más luego, al Colegio Esquiú, de Belgrano. Entrando así “muy rápido y en circuitos cada vez más elitistas”.

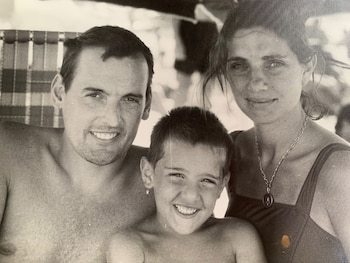

El doctor Fernández sabía proyectar, pero no acariciaba. “Y cuando se es chico, esas cosas pegan fuerte”, describe. “Entre los cinco y los 10 años el afecto físico te salva de tantas situaciones problemáticas... Sin contar, por ejemplo, lo que un beso significa para un chiquito que se intuye diferente. Es por eso que a mis hijos nunca dejé de abrazarlos”, dice Benito. Tenía siete cuando en su primera sesión el psicólogo lo invitó a dibujar un partido de fútbol. De un lado de la cancha, se ubicó junto a su madre y a su hermano. Del otro, trazó un lobo al que identificó como su padre. Entonces, el profesional, “sin tacto pertinente”, sentenció: “A tu papá no lo querés”. “A esa edad, esa persona tan desagradable me hizo reflexionar. Algo que después se convirtió en un ejercicio de por vida”. El tiempo fue madurando la idea que decantó con determinación y, por sobre todo, en paz: “Yo no era el tipo de hijo que él quería tener. Ni él era el tipo de padre que yo necesitaba”.

No jugaba fútbol ni se parecía a su hermano. Benito disfrutaba de las horas con su abuela, Elsa Solari de Sosa. “Me gustaba oler su máquina de coser –que hoy exhibe en su living como reliquia de museo–, acompañarla a la sedería Marimor, de Santa Fe y Scalabrini Ortíz, donde vivía. Observar a los vendedores manipulando el centímetro, tocando los géneros... Era todo un ritual”. Claro que por ese entonces, esas sensaciones que tenía no representaba ni sospechas de una vocación. “Si papá se había peleado casi a muerte con mi hermano porque él había elegido estudiar Administración de Empresas y no la de Ciencias Económicas, una carrera con firma propia, como decía, ¡¿cómo le explicaría yo que quería ser diseñador?!”, cuenta. “Pero como todo en la vida, me llevó tiempo de cocción. Cuando a los 24 lo planteé con convicción, y a vistas de que me casaría con Victoria (Durand Cordero, madre de sus hijos), no se opuso. Claro, siempre y cuando no rompiera mi promesa de continuar mis estudios de Abogacía (UCA)”, relata. Camilo no solo no se opuso, sino que además financió la formación de su hijo en la Paris American Academy, del Quartier Latin parisino.

Siete años después, Camilo se suicidó. “Una tarde de sábado, mi madre me llamó para pedirme: ´Vení a buscarme´. Y así lo hice. Al llegar a su casa, papá me dijo: ´Si te la llevás, me mato’. El domingo se tiró desde el piso 24″, relata. “Y yo lo entendí. Su cabeza estaba en una encrucijada. No veía una alternativa de salida a su historia, a su problema. No sé, uno intenta dilucidar, suponer... Su madre se había muerto en el parto. Y es fuerte vivir tantos años con ese fantasma. La idea tan instalada, como equivocada, de que tu nacimiento la mató. Y además el cambio tan abrupto, ¿no? Un crecimiento socioeconómico demasiado grande. Un éxito para el que quizás no estaba preparado”, cuenta Benito. “A pesar de ser médico, y de su mente brillante, siempre se negó a cualquier tipo de terapia. Y es imposible sanar sin ese proceso. Si hubiese pedido la ayuda de un psiquiatra tal vez el cuento habría sido distinto”. Camilo había pasado los últimos años dependiendo de su cama. “Se iba a trabajar a las 8 y volvía al mediodía para acostarse hasta la mañana siguiente. Ya no compartía nada con nosotros, ni almuerzos ni salidas”, recuerda.

“Sí, es verdad que al principio uno se enoja mucho con el deprimido o con el suicida. Pero yo ya había aprendido a no enojarme con él desde muy chico. Crecí ejercitando ese poder en distintas etapas de mi vida”, dice Benito. “Y cuando decidió su final, lo acepté. Fui honesto con él y conmigo. Ya habíamos hablado. Ya habíamos arreglado cuentas. Ya había visto que nadie podía hacer nada. Mi viejo no quería salir. Y creo que yo fui el único preparado para hacerle frente a ese momento. No quedé enganchado a eso como les pasó a mamá y mi hermano”, asegura. “Ellos no lograron atravesar ni superar ese proceso de la bronca y de la culpa. Quedaron atrapados. Nunca dejaron de sentirse culpables de lo que había pasado. Atormentados por los ´cómo´ y los ´por qué´. Y eso logró sacarlos de eje en todo sentido”. Al día de hoy, jura que no sabe qué fue lo que sucedió aquel sábado, puertas adentro. No hay registro de la causa por la cual su madre le pidió que la rescatase. “Era un tema demasiado propio. Muy de ellos. Jamás quise ni necesité saberlo. Yo solo me quedé conforme, convencido de que en aquel entonces hice lo que debía”.

El suicidio había resquebrajado sus vínculos, y para siempre. “A partir de la muerte de papá, mi relación con mamá cambió por completo. Ya no estuvo buena”, relata. “No sé si, en algún punto, ella me hizo cargo de lo que había pasado o no logró entender que si yo estaba más fuerte no tenía que ver con cierta liviandad, con que el tema me pasara por el costado. Sino por tener una mayor capacidad para enfrentarlo. Con un entrenamiento que tal vez me haya dado la lucha contra la dislexia. Con la sensación de que el ´ser distinto´ no continuase generando problemas a los demás”, deduce. “Con el tiempo fue una abuela extraordinaria. Una 11. Entonces sentí que por ese lado volvía a rescatar un poquito de aquella mamá”. Pero, mientras tanto, “había hecho grandes diferencias entre mi hermano, y yo, lo que provocó que también nos enemistemos”, cuenta. “Pasaban cosas rarísimas. Por ejemplo, alguna vez a papá, en una asistencia médica, le habían pedido un teléfono de contacto. Y anotó dos: el mío y el de mi tía, una hermana de él. Y Martín quedó tan enganchado que lo reprochó durante años: ¡¿por qué no había dado el de él?! Que era el mayor. El preferido. El que había hecho toda la carrera que había que hacer: jugaba tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y hasta entrenaba con el preparador de Guillermo Vilas. ¡Por qué mi número!, se preguntaba. En fin.. Tampoco había resuelto sus temas con mi viejo. Sí, era el perfecto. Dio quinto año libre y a los 16 ya estaba en la facultad. Pero cuando le dieron el diploma, papá decidió no ir. Y no me preguntes por qué. No puedo resolver las relaciones de todos”, bromea. Algunas otras situaciones de una intimidad irrevelable, al menos en esta oportunidad, convirtió la brecha en un abismo. La adultez los acercó y fue “un gran alivio”, describe Benito. “Me perdí la infancia de sus hijos, pero volvimos a disfrutarnos hasta su muerte”, revela sobre el sorpresivo deceso a raíz de un paro cardiorespiratorio en noviembre de 2021, con apenas 62 años.

Se educó en una casa que hacía culto del silencio. Del dolor, ni hablar. Ni siquiera de aquel que, según cuenta, “mamá nunca resolvió”: la pérdida de su hija. Martina, segunda heredera de Martha y de Camilo, falleció al tercer día de haber nacido. Benito no la conoció, pero describe su memoria como algo casi tangible en cada ambiente: “Siempre latente, pero jamás un tema de conversación”. En ese contexto, otro misterio lo involucraría. “De repente dejé de ver a una parte de mi familia”, relata. “Habían desaparecido sin ninguna explicación”. Pasarían más de 50 años hasta saber la verdad. Y fue su propio hermano, en aquellos días de esperado acercamiento que lograron tener, quien se la reveló. “Mis primas abusaban de mí cuando yo tenía apenas 5 años”, dice Benito. A la distancia, pide no extender esta declaración por respeto al recuerdo de su hermano, parte y testigo. Después de todo, advierte: “Fue un hecho del que no tuve noción en su momento y por lo que, creo, no logró afectar mi vida. Resultó más duro para mí no entender la ausencia de mis afectos que lo que pasó”. Así elige subrayar lo peligroso que puede resultar todo eso que es “no dicho” en una familia.

Se casó con Victoria Durand Sosa el 2 de agosto de 1984. “Completamente convencido y súper enamorado de ella”, cuenta. “Nos divertíamos juntos. Fue una gran compañera, en todo. Y un apoyo fundamental en mi crecimiento profesional”. Echa por tierra la posibilidad de que aquel marco de silencio, tan determinante, haya reprimido otros deseos. “Mis procesos siempre fueron de maduración muy lenta”, justifica. Los años y las horas de diván, lo pusieron, luego, ante algunas hipótesis. “Huy, tal vez aquel mejor amigo de la facultad... ¿Por qué lo celaba tanto? ¿Qué onda?”, cita un ejemplo. El peso real del condicionamiento social, de la mirada lapidaria hacia sí mismo y de todo eso que arrastran los prejuicios, se hizo presente y consciente durante todos esos larguísimos meses –”o tal vez años”– en los que no logró compartir con los suyos el descubrimiento, la aceptación y la felicidad de su nueva sexualidad. “Lo único traumático o doloroso de ese tránsito fue el hecho de haber tardado en contárselo a mis hijos (Marina y Lucas). Siempre me arrepentí de haberlos subestimado, creyendo que no podrían entenderme. Recuerdo ese momento y sigo sintiendo culpa”, admite hoy. Fueron el abrazo más grande. Benito y Victoria ya habían firmado el divorcio en 1992 –”por motivos ajenos a mi salida del closet”– después de poco más de ocho años de aquel “sí, quiero” en la Basílica del Santísimo Sacramento, en Retiro. “Hoy tenemos una relación tan hermosa que hasta hablamos de hombres”, dispara con gracia.

La crisis económica que pateó al país en 2001 no lo excluyó. “Me fundí. Tuve que vender todo y alejarme de mis hijos para buscar oportunidades de trabajo en Barcelona”, cuenta. Ciudad en la que abrió su local sobre la calle Carrer de l´Avenir, frente a la Plaça de Francesc Macia. Fue entonces que en otras tierras experimentó una libertad diferente, “y empecé a pensar, me redescubrí”. Aún así se mantuvo “célibe” –describe– durante dos años. “El sexo no me resultaba importante, ni con hombres ni con mujeres. En realidad nunca lo había sido. Será que desde chico había estado por fuera de los parámetros de ´el pibe deseable´. No jugaba fútbol. No era rugbier. Ni tenía el cuerpo ni la cara estandarizados que suelen buscarse”, relata. Pero el análisis de este concepto se hará algunas líneas más allá de este párrafo. En definitiva, fue al regresar a la Argentina cuando conoció a su primera pareja hombre. Benito tenía 42 años y “una mirada infantil, ingenua, antigua de la cuestión”, revela. “Con el primer hombre que tuve sexo me puse de novio. El segundo, fue mi segundo novio. El tercero y el cuarto llegaron de la misma manera”, dice. “Tener sexo era muy fuerte para mí”, recuerda. “Representaba un compromiso, un nivel de intimidad tal que mi cabeza no permitía disociarlo del amor”.

No sabe responder quién ha sido el gran amor de su vida. Y a juzgar por el partido que dice estar sacándole al diván por estos tiempos, no faltará mucho para que lo conozca. “Cada una de mis cuatro relaciones gays duró tres años. ¿Qué pasará con ese número, no? ¡Tres años, ni más ni menos! ¡Qué loco!”, suelta. Pero, no. Ese no es el punto. Hay otra conclusión a la que dice haber llegado. Una con mayor utilidad. “Hace poco, en una sesión de terapia, me cayó la ficha de que no debí haber estado con ninguno de mis novios”, dispara. Quita cualquier acepción peyorativa y destaca la calidad de personas que fue cada uno de ellos, de hecho el último hoy es su mejor amigo. Se remite a la lección. “Entendí el valor de la atención y del hacerse cargo. A veces uno niega e idealiza demasiado rápido. Y hay que permitirse la intuición. Dejar que batalle un poquito con las ilusiones. El primer tiempo con alguien siempre te da la pauta de las cosas que no van a funcionar”, asegura. “Uno va poniendo voluntad: lo remiendo un poco, lo prolijo, lo pulo, lo ajusto... Y no”, dice Benito. “Ya entendí. Ahora quisiera amar a alguien que no me haga ruido de entrada”.

Si a Benito le quedaba una faceta por reinventar era esta, “la afectivo-sexual”. Encarada, según dice, premeditadamente: “Con total honestidad en la edad del disfrute”, como define a los 60. “Me cansé de las medidas”, asegura. Aunque suene a paradoja, así le pasa en las conquistas de alcoba como de atelier. Compara el placer que siente al vestir a “mujeres felices de tallas diversas, sin peso ni estaturas convencionales para la industria” con el de desvestir a un hombre que no cuente abdominales. “A los 61 descubrí un mundo diferente en este sentido, que va más allá de lo físico, de lo visual. Estoy viviendo un sexo que nunca tuve. El de las sensaciones. El de los ojos cerrados, el de las palabras al oído, el de las caricias, el de proponerse que el otro se excite”, señala. “Y es un mundo maravilloso. Tanto que me da bronca y pena que haya gente que se esté perdiendo esta experiencia, tal vez por estar atada a los prejuicios de no ser valorados sin un cuerpo tallado o las medidas que te piden en cualquier chat”, cuenta. “A mí me pegó por el lado de la honestidad. Me cansé de los recortes de realidad tan acotados que hacemos en las redes. Soy esto: el Benito disléxico, que tuvo millones de problemas, que se fundió, que no duerme bien y que vive como loco. Y no solo el de la foto que sale en una revista por vestir a tal o cual”.

Quiere enamorarse. Eso está claro, tanto como “las pautas” que se impone para que suceda. “Hoy le doy valor al hombre que me saque de mi lugar”, revela. “Hace algún tiempo, en el mundo gay, ser conocido y tener hijos eran factores que desdibujaban a quien tuvieras al lado. Como si permanentemente lo trajeras a tu costado. A tu realidad, a tus modos”, describe, dando a entender el peso de la información previa, de los preconceptos y de cierto halo diferente al de cualquier mortal. “Y en este momento de mi vida, a esta edad, necesito una pareja que me reciba sin nombre, ni Google, ni profesión”. Es así que hilvana un episodio clave que le “voló la cabeza”, según describe. “Tuve un mini encuentro íntimo con un actor muy conocido de Hollywood y el hecho me impactó terriblemente. Y no por tratarse de esa persona y de lo que significa en la historia del cine internacional, sino por el modo en que todo se fue dando”, relata. “Sin dudas hubo un antes y un después en mi concepto sobre los vínculos”. Que como otras tantas “de maduración lenta”, decanta con fuerza varios años después pero en el mejor marco que pudiera. A continuación, algunos frames de un filme inolvidable.

Sábado de junio, alguno de la década pasada. Dispuesto al day-spa que prometía el voucher –regalo de cumpleaños de sus empleadas– Benito llegó al hotel. Exclusivo y emblemático hotel porteño. Con bolso en mano y algo despeinado fue recibido por un grupo de fotógrafos, esos de guardias eternas. “Me dijeron: ´Creemos que está fulano de tal. Si lo ves por ahí, ¿nos avisás?´. Sí, sí, claro. Les respondí”, cuenta. Entonces entró. Y al llegar al front desk, lo vio. “Era él. A mi criterio, una de las cinco figuras más importantes de Hollywood. Me miró. Lo miré. La recepcionista miró, porque nos mirábamos. Fue fuertísimo. Y no solo por la magnitud del personaje, sino porque me dio a entender que podía pasar algo”, relata. “No pude abordar la situación. Pero como no soy ni tan virgo ni tan boludo, como alguno pueda pensar, en el inglés que pude me alejé diciendo: ‘¡Voy a la pileta, tengo un día de spa!’”, dice. “Y él vino detrás”. Es así como dice haber tenido “una historia diferente”. No dirá públicamente de quien se trata. Hasta imagina la reyerta mediática que desatarían los titulares holandeses: “El diseñador de la reina tuvo un affaire con ....”. “No importa quién es -dice-. Ni si yo imaginé alguna vez que él podría tener otras inclinaciones. ¡Porque no lo hubiese imaginado jamás! Yo me quedo con eso que se dio. Eso que para mí marcó otro punto de partida. Dos personas conectando sin prejuicios. Sin pose. Sin información tendenciosa. Sin mostrar los bíceps. Nos descubrimos de la forma más honesta. Y ese fue el encanto”. Tan absortos de todo estuvieron que dice haber reaccionado con los años. “Hey, es verdad, yo estuve con esa persona...”, se repetía al escucharlo en los medios o al engancharlo en algún zapping ligero. Benito estaba en pareja en aquel momento. “Y lo loco fue que no pude compartir lo sucedido con nadie durante más de un año y medio”, cuenta. Realmente no pudo. Ni con su mejor amiga. “Tan fuerte fue y tanto significó, que se hizo demasiado mío”, explica.

Después de dos “largos años” vuelve a la alta costura. A encontrar posición en esa faceta que, como dice, “me hace volar”. Pero lo que más motiva “es la conexión con la gente, con sus fantasías, con las historias que hay detrás de casa vestido”, señala. “Sin dudas estoy en el mejor momento de mi carrera. Y los 60 también tienen que ver con eso”. Pulverizó el prejuicio de críticos y colegas que se horrorizaban de su decisión: “Me decían: ´¡No podés vestir a una reina y vender remeras en los supermercados!´ ¿Y por qué no?”, dispara. Asegura que su padre –”con una cabeza que yo no tengo”– hubiese generado 100 mil cosas más que él en su lugar. Pero subraya que una historia de superaciones le enseñaron bien. “No habré generado guita, pero sí otras tantas cosas. Ya no me culpo, aprendí a querer lo mucho o lo poco que he conseguido. Quiero mucho el lugar al que llegué. Y así, tal como lo hice”. Y desempolva así otro pasaje con moraleja. Cierta tarde, Mariana Andrés, por entonces mujer de Martín Zorreguieta, buscaba diseñador que los vistiese para ocupar, en la boda real de Holanda, los sitios de los padres de Máxima, a quienes les negaban la asistencia por cuestiones políticas. Fue así que llamó a un reconocido modisto que, sin tiempo ni paciencia aparente, la destrató en línea hasta cortar la comunicación. Entonces, una productora de modas –”amiga en común”- le sugirió a la pareja el nombre de Benito. “Estaba a las corridas en mi oficina cuando sonó el teléfono, y así como soy, atendí. Nunca espero que lo haga un empleado. Pasaba, sonó y contesté. Eran ellos.”, cuenta Fernández. No sólo vestiría a los padrinos, sino a la mismísima reina. “Estaba trabajando y atendí con educación, con amabilidad. Valores muy importantes que hay que transmitir a las nuevas generaciones. Cuando doy cursos, suelo decirles a los chicos: ‘Eso te hace exitoso, aún sin haber sido la primera opción’”. Benito es optimismo. Así describe lo que hace. “Aquel vestido que Natalia Lobo usó en 2009 para una entrega de Martín Fierro, y por el que me lapidaron, es mi distintivo. El primero que rescataría de toda mi carrera. Color y alegría definen mi identidad”, asegura. La misma que imprime sobre las pasarelas en las que organiza los desfiles de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), entidad a la que apadrina con más propósito que el del aporte material o la visibilidad. “Yo sé qué es sentirse diferente y debo hacer valer lo que entendí en tantos años: La alegría debe ser un ejercicio diario, porque es lo que nos salva”.

La pandemia –”y esa necesidad de ponerle vida a lo más triste”– encendió su creatividad en función del altruismo. Benito confeccionó barbijos con telas de lujo para la subasta que se realizó a través de la cuenta de Instagram de la Asociación de Profesionales sin fines de lucro que apoya a la ex Casa Cuna. Y, además, donó ropa de la cápsula infantil de su hija Marina para la ONG Madres Solidarias. Ahora llegó el turno de tender su mano a quienes debieron abandonar sus hogares para salvar sus vidas. Hoy, de camino al 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, la Fundación ACNUR (Agencia de la ONU) desarrolló la iniciativa Ponchos azules para concientizar sobre este flagelo padecido por el 1% de la población del planeta. Y fue Benito quien donó el diseño de las prendas, con los colores de ACNUR y una estampa que representa a los telares del mundo y la integración cultural, que hizo circular entre varias de las celebridades nacionales. “Una ventaja de la popularidad bien usada, que me ocupa y emociona”, describe.

En su lista de pendientes quedan dos sin tildar: debutar sobre un escenario y ser columnista de radio. Tachará el tercero en agosto, cuando nazca su nieto, hijo de Marina y de Gonzalo. “Creo que toda mi vida esperé ser abuelo”, cuenta. “Ese niño va a encontrarme más alegre que de costumbre, dispuesto a abrir la cabeza para entender su mundo, el metaverso, los NFT y todo lo demás. Tendrá un abuelo que a veces le dirá: ´Hoy no vengas, que tengo chongo´. Estoy preparándome para ser el mejor. Pero tengo un gran problema”, adelanta. “Mi yerno quiere ponerle Félix y yo elegí Fermín. ¡Y ya lo tiré en 80 programas! Pero bueno, de todos modos siempre gano en esas cosas...”, cancherea. Hablamos de la importancia de un buen nombre. A Benito le gustan con impronta, “los diferentes”. Y muy a pesar de haber padecido el suyo a lo largo de su historia. “Y me han hostigado bastante. En el colegio siempre fui ´Benito Cámelas´. Y es por eso que durante toda mi adolescencia me limité a firmar como B. Fernández”, dice. “Y hoy... Hoy, más que nunca, soy Benito”.

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

Isabel Macedo: “Aprendí a amarme tanto que hoy puedo ser tratada como siempre soñé por el hombre que elegí”

Marta González: “No temo a la muerte porque sé que volveré a abrazar a mi hijo”

Ari Paluch: “Perdí mucho tiempo, dinero y reputación, pero gané una lección que debía aprender”

Martín Bossi: “Cuando papá murió, fui a un boliche, me subí al parlante y arranqué mi fiesta”

Noelia Pompa: “Pasé años intentando tapar mi dolor más grande con la calle y el alcohol”