La cuadrícula en la pared, tan déspota y tan nimia como su métier, dictaba los próximos seis meses de su 2018. Turquía. Francia. Singapur. Congresos de tal. Seminarios de cual. Más millas. Más premiaciones. Y entre tanto, cuenta que una frase manuscrita se abría camino a codazos en la celda del 30 de noviembre: “Llega Lorenzo”, decía. El 20, Micha –Mitsuharu Tsumura, el mismísimo chef peruano número uno de Latinomérica– lo esperaba en Maido, su mega mítico restaurante de Miraflores, para protagonizar el evento del año junto a otras tres estrellas de la gastronomía latina. Es así que el 17, de camino a Ezeiza, Germán Martitegui (55) recibió una comunicación urgente: “Señor, su hijo nació esta mañana”. Asegura que no pudo vocalizar más que: “¡¿Cómo que nació?! ¡Todavía tengo un montón de cosas que hacer!”. Una reacción robotizada. Un minuto de blanco total. Hizo dos llamadas. Mientras todavía escuchaba los “casi insultos” de los organizadores limeños por la cancelación, cambiaba su boleto hacia los Estados Unidos. El domingo 18 amaneció en Los Angeles, California. Y no fue hasta el día siguiente –y tras la aprobación del juez, según el protocolo de subrogación– que pudo alzar a su bebé. Entonces recuerda: “Entendí todo”.

Fue un “knock out de realidad”, como describe. “El instante en que, por primera vez y para siempre, sentí que mi vida ya no sería mía. Que habría algo más importante que yo”, señala. “Eso sí, a Lautaro (su segundo hijo, nacido el 28 de junio de 2019 en Portland, Oregon), fuimos a buscarlo un mes antes”, bromea. Sirve café con damascos deshidratados. Dice estar preocupado por el pasto, que no crece. Y habla de Fruta y de John, el par de weimaraners rescatados que caminan por ahí. “Yo vivía en Diagonal Norte y Esmeralda. En la cúpula de un edificio art decó. Tenía una colección de jarrones y compraba arte”, cuenta. “De repente vivo acá (en Martínez), tengo jardinero, pileta, una perra en celo fatal con un defecto congénito en la cabeza, y un perro salvado de morir en un baldío con el mismo problema cardíaco que tenía Maradona y por el que no puede correr. ¡Hablame de historias con vuelcos!”, ironiza de cara a una charla que girará –precisa y casualmente–, sobre ese mismo eje. Germán abrió sus puertas. Deferencia. Hecho inédito. Privilegio, sin dudas. Bienvenidos a este, su jardín.

Lorenzo y Lautaro fueron podando prejuicios, manías y obsesiones hasta dejarlo “a vivo”, como dice. “Vinieron a contarme qué es lo realmente importante en este camino”. Y el cierre de Tegui no escapa a ese mood. “Para tener un espacio con ese nivel de exigencia y competitividad mundial no tenés que tener nada. Ni pareja, ni hijos... Nada. Y yo cambié, ya no soy el mismo”. Dimensionemos. Después de 12 años –”de vivir con el único objetivo de la perfección”– decidió echar llave a una insignia de la gastronomía nacional: “El restaurante más importante de mi carrera, el primero en llevar mi nombre sobre su puerta”, dice. Solo el horno le valió la venta de su auto; todo lo demás, la hipoteca de su casa. Fue el primero en llegar al ranking de The World´s 50 Best. El primero en instaurar el concepto de cocina expuesta, “para que cocineros y comensales compartiesen el mismo aire, la misma luz y la misma temperatura”. El primero en ofrecer una carta de platos y vinos absolutamente argentinos, en servir gratis su propia agua, en diseñar un menú de pasos embolsado al vacío, en servir 18 platos por comensal y hasta en tener un ratio de un empleado cada cliente y medio.

“Tegui me dio a mí y a la gastronomía todo lo que pudo dar. Ganamos lo premios que podíamos ganar y recorrimos el mundo contando lo que hacíamos. Después de todo, ya ni me interesan los 14 pasos”, cuenta. “Ese esfuerzo ya lo hice. Me aprobé. Me di el alta. Germán Martitegui cumplió”, afirma. Siente que el lenguaje de la cocina –como en otros ámbitos y aspectos de este presente– también cambió. Hoy toma el timón de Marti, su nuevo emprendimiento, pero, según dice: “Más relajado, sin obsesiones, cocinando como yo, como quiero”. Tal vez como lo hacían sus abuelas necochenses. Con ese espíritu que abrazaba las mesas dominicales eternas. Las del vermut y las croquetas vascas, las del amor a Guernica. A las que todos llegaban por las mañanas y se despedían con el té después de un juego de cartas.

“Tiempos de simpleza”, describe. De los ñoquis amasados por las charlas al borde de la mesada. Sin medidas, sin recetas, pero “con un sabor que no logré imitar ni en tres décadas”, cuenta. “Me acuerdo que mi abuela Zelmira venía a Olsen (su primer restaurante) y comía platos escandinavos rarísimos. Le hacía probar de todo. Y no obstante me traía sus ñoquis. Siguió haciéndomelos hasta sus 86 años”, dice. “Lo que es la memoria emocional, ¿no? Y la cocina tiene mucho de eso. Una vez, en un intento de transmitir esa emoción a los comensales, decidí incorporar esos ñoquis a mi carta. Me tomó muchísimo tiempo. Probaba una y otra vez: ´Esto no es, esto tampoco, así, de vuelta´. Claro, no eran las manos de mi abuela. Ni su cariño. Ni el modo en el que me extrañaba cuando los hacía: todo aquello que ese plato significaba para mí y que nada tenía que ver con el ñoqui”, concluye.

“Pero básicamente empecé a cocinar porque soy un gordito al que le gusta comer”, bromea, en serio. Fue el mayor de cinco primos –de a rama materna– y, con solo 12 años, su habilidad lo convirtió en “el que siempre hace las tortas” de cada cumpleaños familiar. “Eran horribles, pero a todos les gustaban”. Los años adolescentes llegaron con otra determinación y algo más de tecnicismo. “Ya en el secundario me animé a otra escala. Hacía tartas de moras y frambuesas que sacaba de los árboles del jardín de mi abuelo y las vendía por porciones en el Club Náutico de Necochea”, relata. La pasión se mantuvo agazapada hasta lograr la licenciatura en Comercio Exterior (USAL). Mejor dicho, hasta recibir dos propuestas laborales, simultáneas y dispares. Le valió una noche de insomnio optar entre el puesto en el Banco de Boston y un lugar en la cocina de un hotel de Bariloche. “Sabía que estaba decidiendo para toda la vida”, dice. “Finalmente terminé recorriendo el mundo, sí. Pero difundiendo la gastronomía argentina”. Asegura que nada le costó redefinir su camino. Y redobla la apuesta con su afirmación: “Voy a cambiar de carrera varias veces más en lo que me quede de vida. Hoy soy parte de un programa de televisión –en 2022, además, lanzará un ciclo inspirado en su Proyecto Tierras y Tegui SuperUco, su spinoff– y cada mañana, al despertarme, miro el listado de rating en vez de ver qué pescado hay en el mercado. Quién sabe lo que me espere luego”.

Hablamos de su tránsito mediático. Ganó abrazos en la calle. Perdió “reserva”, la que había cultivado. Dice que la fama fue “un shock”. Una irrupción “descolocante”. La popularidad de Masterchef Celebrity (Telefe) le estalló enfrente. “De repente el mundo quiso meterse en mi vida, en mi casa, en mi cuerpo... ‘¿Tiene tatuajes? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Engordó? ¿Adelgazó? Que el ojo, que la cara’. Fue muy fuerte digerirlo”, admite. “Santi (Del Moro), que sabe tanto de tele, alguna vez me dijo: ´Por tu bien, no leas todo lo que escriben sobre vos´. Pero lo único que hacía era poner ´Martitegui´ en Twitter y... viste cómo es esa red tan violenta. Leí insultos y cosas horribles hasta que aprendí de qué va todo esto”, señala. Y revela cuál fue el término puñal en ese entonces: “La palabra maltrato siempre me lastimó. Porque soy incapaz de ejercerlo”.

Admite que puede resultar “frío” al hablar. “Específico” al criticar. “Y pésimo” en el intento de hacer chistes. Es por eso que cuenta haber desistido del humor. “No me sale y se malentiende”, admite resignado. “Si querés aflojar a un tipo que no está acostumbrado a bromear ante 11 cámaras de televisión, probablemente dispare una frase que pueda ser cuestionada”, reflexiona. Cree que en este país es habitual confundir maltrato con exigencia. “El perfeccionista nunca está conforme. Y si tengo que exigir siempre empiezo por mí mismo”, marca. “Por ahí, no tengo en cuenta todo el servicio de café sobre esta mesa, pero sí, esa gotita que manchó el plato”, indica señalando nuestras tazas. “Y si te digo: ´Este café está mal hecho’, me refiero al café, no a quien lo hizo. Una observación que no debería ofender, pero pasa. La gente suele preguntar cosas que no quiere escuchar: ´¿Y? ¿Está rico?´, te dicen. Atrevete a responder que no. Yo traslado mi propia exigencia al equipo, a los participantes... Porque a mí los clientes me destrozan si detectan un error al venir al restaurante. Eso también es parte de la vida”.

La televisión le dio un nuevo recorte a la misma personalidad que el mundo ya aplaudía. Pero también inspiración para el –”hasta entonces impensado”– rol de su vida. La propuesta de ser juez en Masterchef Junior (Telefe, 2015/2016) llegó tras dos exitosas temporadas del formato clásico. “´No, no lo hago´, les dije. ´¡Cada vez que me acerco a un bebé, se larga a llorar!´. Disculpen, pero no estoy preparado para esa situación”. Donato De Santis y Christophe Krywonis lograron convencerlo. Tuvo una única exigencia en el contrato: “La presencia permanente de una psicopedagoga que me dijese cómo debía actuar, qué hacer, en qué tono hablar”, cuenta. Días después se sorprendería de sí mismo. “La interacción con los chicos se dio tan naturalmente que terminábamos jugando a la mancha en el estudio. Ellos no cocinaban, yo no juzgaba, todo era juego”, recuerda. “Estaba desarrollando una sensibilidad tal que me despertaba la necesidad de abrazarlos. Y hasta me arrodillaba para hablarles a su misma altura. Era un reflejo orgánico, como si el cuerpo supiese qué hacer ante ellos”.

A la distancia entiende que solo se trató de la confirmación de una inquietud que había comenzado a asomar tiempo atrás. “Ya venía sintiendo que faltaba algo en el camino de mi evolución”, explica. “Parecía un chico que se compraba juguetes caros, cada vez más caros, y nada lo colmaba. Nada me bastaba. Nada me llenaba. Podía abrir mil locales más, hacer ocho viajes más, hasta cambiar de casa... Y todo me daba lo mismo. Pensaba: ´¿Qué hago con esto? ¿De qué me sirve?´. Mi libido y mis sentimientos estaban puestos en mi restaurante. Y exigía a mis empleados el mismo grado de entrega. Si de repente había un papá entre todos ellos, yo ya consideraba: ´Listo, tendrá menos energía´. No entendía que hubiese madres cocineras que por equis motivo relacionado con sus hijos no pudiesen venir a trabajar. Me resultaba inconcebible”, cuenta. “Hasta que reaccionás: ´Evidentemente hay algo más en la vida. Algo más allá de todo esto que estoy haciendo’”.

Y lo encontró. Son dos. Responsables de las marcas de crayones sobre las obras de arte expuestas en el living. De “la toma de la casa”. Del “desorden amoroso”. Del fin de las obsesiones cotidianas. Del volar bajito, sin pretensiones. De haber aprendido a reírse de sí mismo: de sus metas vanas, de los 11 kilos que ganó juzgando platos y de la promesa de una dieta que comienza cada lunes. Germán entrena por las mañanas, dedica todo el tiempo posible al Yoga Ashtanga, su “pilar para llevar la diaria” o “el medio de conexión con ese ´algo´ superior”, como describe. Dejó de encontrar huecos para meditar, pero revela un hábito aún más trascendental: “La verdad es que vivo una experiencia espiritual cada vez que hago dormir a mis hijos. Me dejo llevar. Me quedo dormido abrazado a ellos y en ese momento agradezco a Dios por lo que está pasando. Se despierta en mí la sensación de estar siendo, por primera vez, completamente feliz”.

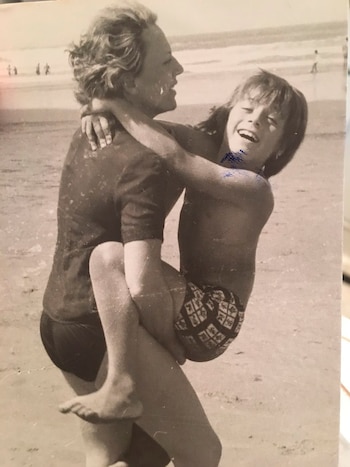

La paternidad extiende un cable conector directo a su infancia. “Es increíble. A veces estoy jugando con ellos, en esta edad en la que todavía no se tiene memoria, y vuelven frases, canciones, formas de hablar... O, tal vez, no sé, les hago cosquillas y se me dispara la sensación de ´Uy, esto me lo hacían a mí´”, cuenta. “No sabés de dónde, pero brota la inocencia, esa pureza, un amor, el cariño que recibiste de chico. Cosas que el cerebro no registra, pero el corazón sí. Entonces entiendo la importancia de la presencia. Del mimo. De la experiencia juntos. Cuando fuimos a Necochea para que conocieran el mar, pasamos por el campo, vieron una vaca, un caballo, todo por primera vez. Y tuve un déjà vu muy fuerte. A la par de ellos regresó todo eso que sentí de la mano de mamá y de papá en ese mismo lugar, en tiempos en que ellos todavía estaban juntos”.

Germán tenía seis años cuando sus padres se separaron. “Y en circunstancias que no fueron las mejores”, advierte. Y en su relato, corre el foco del dolor que pudo haber experimentado entonces para hablar de Ana. “Su decisión, en plenos años 70, no estaba bien vista. La presión del pueblo, que en se momento era Necochea, fue realmente fuerte. Tal es así que ella decide venir a Buenos Aires, donde, supongo, todo pasaría más desapercibido”, cuenta. Lejos de los juicios sociales logra instalarse mientras su hijo terminaba el ciclo escolar tutelado por su abuela. Meses después, la mudanza oficial a la capital porteña dispararía en él consecuencias hasta físicas. “Mi adaptación aquí fue devastadora”, describe. “Empecé a tener alergias. Me brotaba todo. Yo, que siempre había vivido en una casa a metros del mar, terminé en el departamento de una ciudad enorme a la que no conocía. Fueron cambios y experiencias que afectan mucho a un chico. Y en mi caso fue así”.

“Mamá trabajó, me crió, me alimentó, me educó. Todo mientras afrontaba miles de miradas y prejuicios horribles. Entre tanto, trató de tener una vida como mujer. Hasta mantenerse medianamente linda y atractiva debe haber sido difícil, pero un tanto obligatorio. Como muchas mujeres separadas de esa generación, fueron bisagras entre el mundo viejo y este nuevo que se está construyendo. Fue el tipo de mamá que sembró la semilla de lo que está pasando ahora”, considera Germán. “Muchas mujeres, como ella, juzgadas e incomprendidas, han luchado por lugares, por respeto e igualdades, sin saber que lo hacían. Ella fue muy incomprendida, incluso por mí”, declara. “Yo iba a un colegio con doble escolaridad, mi vieja trabajaba todo el día. La veía poco y obviamente le hacía el reclamo de atención que cualquier chico haría”.

Dice que hay un chiste instalado entre sus amigos. La frase “al menos ellos son simpáticos”, en referencia a Lorenzo y a Lautaro, suele usarse para ironizar sobre su carácter. Otro aspecto al que recurre para reírse de sí mismo. “Yo era tan simpático como ellos hasta el desarraigo. La mudanza a Buenos Aires me afectó. Me volví un chico muy tímido, súper retraído. Cuando empecé a cocinar jamás iba a una mesa para charlar con la gente. Me resultaba imposible”, cuenta. Fue un alumno de 10; “el traga”, titula. Asegura que las dimensiones de su cuerpo fueron efectivas ante cualquier intento de bullying escolar, aunque señala: “Desde muy chico me armé una coraza de defensa. Un escudo contra las burlas o las ofensas. Porque si la gente no puede acercarse a vos, tampoco puede lastimarte. Mecanismo que también tiene que ver con haber sido hijo único”. Tal vez una lección de sus 25 años de terapia “que hicieron el Germán que existe hoy”, porque como afirma: “Analizar el pasado siempre ayuda a superarlo”.

Ser hijo único: un issue en su historia. “La verdad es que yo sufrí muchísimo la falta de un hermano”, confiesa. “Creo que mi vida hubiese sido completamente diferente”. Fue entonces que al planear su paternidad dijo: “Si voy a ser papá único no quiero que mi hijo también lo sea”. Cuenta que durante algún tiempo tuvo en su cabeza una escena imaginaria y recurrente: “Veía una mesa larga, yo sentado en una punta, mi hijo en otra. ´¿Cómo te fue hoy en el colegio?´. Los dos solos, casi con eco. Mucho silencio alrededor...”, describe con gracia. Paradójicamente, la gestación de Lorenzo resultó única. Por eso, mientras trascurría, Germán inició la llegada de Lautaro en simultáneo.

Así, la subrogación se instala en la charla y él anticipa su política personal al respecto. “Si compartí mi historia y hablé del modo en que nacieron mis hijos fue porque hay demasiados mitos en torno a eso y son muchas las personas, solas y en matrimonio, que necesitan sentirse esperanzadas. Creo que este tipo de relatos puede darles fuerzas y también incentivar la tolerancia para que, finalmente, se entienda que el amor es uno”, relata. “Pero hay algo que debemos dejar de hacer...”, desliza con el suspenso de quien se toma el tiempo para encontrar las palabras. “Odio cuando seguido del nombre de mis hijos se aclara: ´Nacidos por subrogación de vientre como los hijos de Ricky Martin´, y el nombre de tres famosos más que hicieron lo mismo. Nadie va por la vida diciendo: ´Fulano de tal, nacido por cesárea...´. Hay que dejar de etiquetar. Y eso depende mucho de cierto sector del periodismo. No quisiera que mis hijos tengan 18 años y sigan siendo ´los nacidos a través de un vientre subrogado´. Ya está. Son ellos. Lo que son. Listo”.

Cuenta que los pequeños aún no preguntan por su madre. “Pero hay momentos en los que llega mi mamá y ellos me dicen: ´¿Por qué es tu mamá? ¿Cómo que es tu mamá?´. Siempre están como al borde, pero aún no plantean ningún interrogante”, suelta Germán. “Ya hemos tenido charlas con la gente del colegio al que irán para acordar la forma en la cual, llegado el momento, les explicaremos la situación. Eso sí, con verdad. Porque sabrán todo desde siempre”, asegura. “A ver, hay millones de preguntas que nos preocupan a los adultos y que los chicos jamás se harían ni harán. Por suerte, ven la vida diferente. Ellos son nuestra evolución”.

El febrero, Lorenzo y Lautaro –con siete meses de diferencia– iniciarán juntos el jardín de infantes en un instituto “con educación moderna pero de formación estricta”. Martitegui alienta la exigencia y procura un sistema que detecte y potencie sus cualidades particulares. “Además de subrayar la empatía, la solidaridad como base, me ocupa que sean chicos independientes. Creo que la contención que les pueda dar hoy, ayudará a que así sean el día de mañana”, señala. “Y quiero alejarlos del miedo, de los míos y de los propios. Que no crezcan temerosos. Aquí en casa tenemos (se refiere a la niñera que lo ayuda) una frase lema: ´Si no hay sangre, no se los recoge´. De repente veo que uno camina por el borde de la pileta y me aterra, pero me controlo. No comunico el pánico. Solo me limito a mirarlo”.

La charla continúa alrededor de cuán influenciable resulta un padre primerizo a los “ochocientos” textos de paternidad que acumuló por ahí y a esa misma cantidad de criterios distintos que atendió mientras esperaba a los pequeños. “Llegás a la conclusión de que la mejor teoría de todo es la que te vibra”, comenta. “La crianza es una aventura diaria y demasiado personal. Solo tenés que sentir”. Y sorprende al dejar latente una oportunidad editorial: “Tengo algunas cosas escritas. Experiencias que voy registrando, acomodando y ordenando. Tal vez en algún momento...”.

Los Martitegui –como le gusta llamar al trío– dialogan mucho. “Les explico todo. Ellos cuestionan, escuchan, investigan...”, cuenta Germán. Y no obstante de las herramientas que asegura darles para la toma de sus futuras decisiones, en casa aún hay reglas. Lorenzo y Lautaro no miran tele. El día comienza con frutas. No comen harinas blancas ni azúcar, solo hidratos de alta calidad. Y los premios que reciben son dátiles o damascos deshidratados. Dice haber puesto atención en el efecto que la comida tiene en nosotros recién al ser papá. Hasta entonces, “un cocinero soltero con dos restaurantes manoteaba algo en la heladera para llevarse a casa”. La historia cambió el entrar a un supermercado. Se sintió “estafado”. Le ganó el enojo. En síntesis, fue revisando y comparando tablas nutricionales –”y fotos que nada tenían que ver con el producto en el interior de las cajas”– y decidió sumarse al reclamo por la Ley del Etiquetado Frontal en los productos de consumo masivo. Una causa que lo tocó de cerca.

“Jamás metería en las cabecitas de mis hijos que la idea de felicidad es una hamburguesa de cadenas de comidas rápidas”, añade. “Me niego a que crean que la diversión es... ¿qué? ¿Papas fritas? ¿Con sal? ¿Con aceite hidrogenado? ¡No!”, determina. En casa no solo hay batalla de almohadas, Lorenzo y Lautaro también juegan a identificar verduras y hortalizas. Y, además, ya saben pelar habas. “Quiero que interpreten que lo lindo de nuestros planes también es lo saludable y que hay cosas ricas en ese contexto. Ahora sí, como será inevitable su salida al mundo, no sé qué pasará durante los primeros cumpleaños de sus compañeritos...”, bromea. “Tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa o el dulce de leche. Ya veremos”.

Esquiva las preguntas referentes al amor. Y jura que no es cuestión de pruritos. Lo vence el pudor. Solo abrirá una rendija: “Nadie quiere estar solo en la vida”, dice. Se niega a ser rotulado como “papá solo”. Enfatiza que, en su casa, el significado de “familia” es cada día más amplio: “Mis hijos ya tienen millones de tíos, de tías, de abuelos y abuelas, y todos les llenan sus corazones”. Entonces digamos “papá soltero”, un título que, admite, espera no dure para siempre. “Por ahora me siento... ¿Viste cuando alguien te dice: ´Quiero presentarte a alguien, es divina pero tiene hijos´? Bueno, así”, dispara con gracia. “Por momentos creo que si hoy me pondría a buscar pareja, probablemente la gente saldría corriendo”. Sí, esa foto “alguna vez llegará”. Hoy viaja al futuro solo por ellos. “Me gustaría echar un ojo a la vida en 20 años”, confiesa. “Cuando me cuelgo mirando a Lorenzo y a Lautaro pienso: ´¿Cómo serán? ¿En qué creerán? ¿Qué vocaciones tendrán?´. Mientras tanto, hoy mi prioridad número uno, dos y tres, son ellos. Mi obsesión, entre las que queden por ahí, es su libertad. Y mi mayor autoexigencia, su felicidad”.

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

Isabel Macedo: “Aprendí a amarme tanto que hoy puedo ser tratada como siempre soñé por el hombre que elegí”

Habla del proceso íntimo por el que, finalmente hoy, puede decir: “Estoy contando el cuento que siempre quise contar”. El amor de Juan Manuel Urtubey que, por primera vez, “me hace sentir valorada en casa”. La filosofía con la que educa a sus hijas. La deuda económica que, a los 16, la empujó al modelaje y el “amargo” debut por el que casi renuncia a la TV. Las lecciones de su madre: “Desde chica me decía que todo el mundo se enamoraría de mí”. Y el vínculo con su padre aún después de la muerte: “Él se me aparece todo el tiempo”. Memorias de una “eterna adolescente” para quien “la vida siempre está comenzando”

Marta González: “No temo a la muerte porque sé que volveré a abrazar a mi hijo”

Nunca jugó con muñecas y a los 9 se angustiaba si no firmaba contratos. Amó solo dos veces: se sintió “poca cosa” con Palito Ortega, “muy sola” con Chiche Sosa y “culpable” al descubrirle doble vida. Perder a Leandro anuló sus “deseos de mujer”, una frase de su hija la rescató de “lo peor” y los aplausos la volvieron a la vida. Revelaciones de una guerrera que enfrenta el cáncer por cuarta vez

Ari Paluch: “Perdí mucho tiempo, dinero y reputación, pero gané una lección que debía aprender”

Llegó a ser el hombre más escuchado del país hasta que un hecho lo alejó de los medios: “Toqué fondo y tuve miedo de quedar sin nada”. Hoy, siete años después, y de regreso a la Rock&Pop con Arizona –”donde mi vida comenzó”–, revela el tránsito íntimo del que dice: “Nadie vuelve igual”

Martín Bossi: “Cuando papá murió, fui a un boliche, me subí al parlante y arranqué mi fiesta”

Creció temiéndole a su padre pero nadie se animó a desobedecerle como él: “A los 5 ya me decía que yo era un fracaso”. 30 años después de su partida, revela la intimidad de un vínculo polémico que lo convirtió en “un enfermito de la mentira” y lo obligó a extirparse las “caras ajenas” para siempre, definiendo así “quién quiero ser”, cómo quiere amar (“dando a elegir entre monogamia o verdad”), en qué creer (“inventé mi propia religión”), cómo prepararse para paternar (“sin convivencia”), y hasta cómo planea morir: “Solo y muy lejos de aquí”. Confidencias de un hombre “finalmente libre”

Noelia Pompa: “Pasé años intentando tapar mi dolor más grande con la calle y el alcohol”

Tenía todo, “pero no era feliz”. Hace 7 años, “al borde de una depresión en silencio”, su psicóloga le aconsejó que se fuera lejos. Buscó el anonimato en Madrid y hasta se permitió el amor “tras una vida ocultando historias”. Pero jamás pudo escapar de los ataques de pánico por las marcas de su infancia como “el bullying y el enojo con papá, por el abandono que sentí cuando murió”, dice. La intimidad del trabajo espiritual de una mujer que regresó por un rato, para reconciliarse con su tierra y su carrera, “sana y más liviana que nunca”