Habían pasado las cuatro de la tarde. Se acababan de realizar los cambios de guardia. Algunos tomaron su puesto, otros se dirigían a descansar. Una explosión atronadora pero breve. Un estremecimiento. El crucero cimbreó. Cada una de sus piezas vibró. El sacudón se pareció a un terremoto. Después, el silencio. Cerrado. Pasaron unos segundos hasta que hubo otro temblor y el ruido seco y grave como el del fémur de un gigante quebrándose. Y otra vez el silencio. Como si un gran cono hubiera cubierto el barco. Como si todo se hubiera detenido. Hasta que el horror se impuso y sacó a los que habían sobrevivido al primer impacto del aturdimiento.

Te puede interesar: Infografía: así hundieron al Crucero General Belgrano

Era el 2 de mayo de 1982. El Crucero General Belgrano había sido alcanzado por dos torpedos de los tres torpedos lanzados por el submarino nuclear Conqueror.

Cómo fue el ataque

El primer torpedo dio en el corazón de la nave. Casi en su centro geográfico. Impactó en la sala de máquinas y el fuego subió hasta la cantina. Los que estaban en esa zona murieron en el acto. Se cree que la gran mayoría de las víctimas sucumbió en ese momento. Zonas inundadas, explosiones, humo tóxico, fuego. Hubo un apagón total. La oscuridad empeoraba la situación. Se desprendían mamparas, el piso de las cubiertas se abría como si fuera papel. El calor, dentro de la nave, era infernal.

Te puede interesar: Malvinas: la historia secreta del ataque al Belgrano y la dramática búsqueda a ciegas de los sobrevivientes en el Atlántico Sur

El segundo impactó en la proa. Hubo como un gran remolino, una columna de agua que se disparó al cielo. Volaban maderos, metales, trozos de la cubierta. Cuando el escándalo de agua amainó, la imagen para los que estaban en el puente de mando pareció irreal. Ese segundo torpedo cortó, casi con limpieza, la punta del barco. Se desprendieron al menos doce metros. A partir de ese instante, el Crucero General Belgrano comenzó a escorarse de manera inevitable.

A bordo iban 1093 tripulantes. El comandante era Héctor Bonzo. Era un barco antiguo. Un crucero de la Segunda Guerra Mundial que había sobrevivido al bombardeo de Pearl Harbor. Después de esa contienda bélica, durante la década del cincuenta, Estados Unidos entregó dos de esas naves a varios países sudamericanos. En Argentina se lo bautizó con el nombre del creador de la bandera.

A principios de 1982, el General Belgrano estaba en reparaciones. Modernizaban algunas de sus instalaciones y equipos, arreglaban varias de las averías fruto del paso del tiempo. En marzo se suspendieron las tareas y se puso a la tripulación en estado de alerta. Usualmente llevaba a bordo poco más de 700 hombres. Tras el desembarco argentino en Malvinas del 2 de abril, se conformó una tripulación más amplia con hombres de la Armada y centenares de jóvenes que hacían el servicio militar. Muchos de estos chicos de 18 y 19 años vieron por primera vez el mar al abordar el barco. Zarpó pero a las pocas horas debió volver a puerto por una avería. Luego de que lo arreglaran, salía al mar en la tercera semana de abril.

La vida en el Crucero General Belgrano

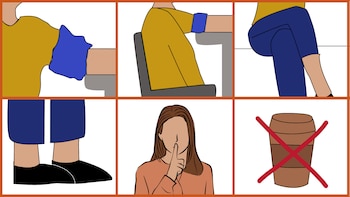

La organización interna era rigurosa. Tres turnos rotativos de ocho horas que cubrían todo el personal y todas las tareas necesarias. La oportunidad del ataque implicó que muchos murieran o se salvaran por apenas unos minutos. Fue justo en medio de un cambio de guardia. El que se demoró en llegar a su puesto fue alcanzado en el camino. O aquel que interrumpió una conversación en la cantina y se dirigió a su camarote se salvó de ser alcanzado por las llamas.

A fines de abril con el conflicto presentado como inevitable, con la flota inglesa acercándose a Malvinas, la idea de la comandancia argentina era realizar un movimiento de pinzas con el Crucero General Belgrano por un lado y los aviones lanzados desde el Portaaviones 25 de Mayo desde el otro. El Belgrano iba escoltado por dos destructores: el ARA Piedrabuena y el ARA Bouchard. Pero el clima impidió que los aviones despegaran y la orden fue que el Belgrano se retirara de la zona. En el momento en que fue alcanzado estaba 36 millas fuera de la zona de exclusión impuesta por Gran Bretaña, apuntando hacia el continente.

El comandante Héctor Bonzo declaró en apenas tres minutos el estado de emergencia. Dos minutos después ordenó que se lanzaran las balsas. Quería esperar unos minutos más, confirmar su presunción, pero necesitaba tener todo listo para perder la menor cantidad de hombres posibles. En el interior del barco se cruzaban los que bajaban a auxiliar a los heridos, a sus compañeros, con los que subían envueltos en llamas o con heridas severas. Cómo podían, los que estaban en malas condiciones eran subidos a la cubierta principal. Los médicos, luego de evacuar los que estaban en la enfermería, atendieron a todos los que pudieron. Les inyectaban morfina para paliar el dolor de las quemaduras, las heridas profundas o las mutilaciones.

El silencio que había rodeado el barco después de ser alcanzado se convirtió en un aquelarre sonoro. El crepitar del fuego, el alarido de algún herido, las explosiones de las municiones o de maquinarias. Pero nadie parecía escuchar. Estaban concentrados en salvar la vida de sus compañeros y la propia.

Había 72 botes salvavidas. Sobraban 10 como eventualidad por desperfectos o accidentes.

Cómo fue la evacuación

A los 25 minutos y ante la evidencia de que el barco cada vez se recostaba más dentro del mar, de que las aguas heladas del Atlántico Sur lo iban a tragar, el comandante ordenó la evacuación. Según todos los testimonios hubo solidaridad y profesionalismo. Un dato apoya esos testimonios. La sobrevida fue muy alta dadas las circunstancias. Las bajas tras el primer torpedo, las pésimas condiciones climáticas, el poco tiempo de evacuación que tuvieron y la hostilidad del océano gélido. De todas maneras, ante sacudones del Belgrano, rachas de viento y resbalones, muchos debieron tirarse al agua.

Había una dificultad extra. El sistema de parlantes también había quedado inutilizado. Las órdenes se daban a través de megáfonos.

Algunos hicieron una cadena humana para que los heridos no caigan al agua por la inclinación del barco. Otros tratan de sacar de las fauces del Belgrano a los que todavía están con vida o a los que quedaron encerrados. Hubo hombres a medio vestir que, sorprendidos mientras descansaban, dejaron su camarote para ayudar.

La tormenta agravó todo. El viento terrible, las olas enormes y hambrientas, el frío.

Colocaron a los heridos en las balsas junto a algún oficial. Esos fueron los primeros en bajar. Luego fueron ordenadamente y con prisa ocupando lugares. El barco al hundirse sufría movimientos bruscos que hacían caer al agua a algunos o que obligaban a bajar más de prisa algunas balsas. No todas tenían el mismo número de personas.

En un momento el cabestrante se desprendió e impactó en algunas de las balsas, hundiéndolas, arrastrándolas hacia el fondo. Otras fueron dañadas: los techos volaron o se pincharon con los elementos que volaban.

Algunos debieron tirarse al agua. O se cayeron por la inclinación. El contacto, con el agua a temperaturas tan bajas, dolía. Como si sufrieran cientos de pinchazos simultáneos. No había tiempo que perder. La hipotermia amenazaba. En pocos minutos, el frío ganaría la partida. Ningún miembro, ningún órgano volvería a funcionar. El cirujano Albert Deluchi Levene contó que debió tirarse al agua. Quiso subirse a una de las balsas pero los bordes estaban empetrolados y sus manos resbalaban. Creyó que no podría acceder. Se iba quedando sin fuerzas hasta que dos marineros lo vieron y lograron izarlo hasta ponerlo a resguardo.

Las imágenes que llegaron a la actualidad son de apenas una hora después de ese momento. Están sacadas de una de las balsas. Se ve al buque escorado, metiéndose dentro del agua. Está acostado sobre el mar. En uno de los bordes del Belgrano, recortadas contra el horizonte, las siluetas de dos hombres. Son los últimos dos en abandonar la nave. El Comandante Héctor Bonzo y el suboficial Ramón Barrionuevo. Bonzo parado, haciendo equilibrio, miraba como su barco se acostaba en el agua. Quería asegurarse que no quedaba nadie con vida a bordo. Algunas de las balsas ya están lejos. De pronto vio acercarse una sombra. Era Barrionuevo. Le ordenó que se lanzara al agua. Barrionuevo le dijo que lo hicieran juntos. Bonzo se negó. El suboficial le informó que él no se iba a mover si no lo acompañaba, que no lo iba a dejar solo. Bonzo echó mano a su autoridad. Y gritó la orden de que abandonara el barco. El otro no le hizo caso. Bonzo le pidió que lo ayudara a asegurarse que no había nadie más en el barco. Cuando lo hicieron, Barrionuevo saltó al mar.

Detrás de él, Bonzo, cumpliendo la ley del mar, fue el último en dejar el Belgrano. Se tiró de palomita al agua y nadó hasta una de las balsas dos minutos antes de que se fuera a pique su barco. Nadó más de cincuenta metros hasta alcanzar la balsa más cercana. Lo ayudaron a subir. Estaba casi congelado. Quedó al borde del desvanecimiento y exhausto en el piso de la balsa. Unos minutos después, a las cinco de la tarde, uno de los hombres le dijo que el barco estaba hundiéndose definitivamente. Bonzo se incorporó y vio cómo se perdía en el océano.

Las fotos que conocemos las sacó el Teniente Martín Sgut, desde su balsa. Después de disparar, guardó la cámara portátil en el bolsillo de su anorak. Recordó la cámara una vez que estuvo a salvo en uno de los barcos de rescate. Entregó el rollo a sus superiores. Revelaron las imágenes y le devolvieron el negativo varios días después. Ya era tarde. Alguien había filtrado las fotos, el único testimonio gráfico del hundimiento, y llegaron a la tapa del New York Times.

Las balsas con techo naranja quedaron en medio del mar furioso. La tormenta no cesó en toda la noche. Algunas de las embarcaciones habían sufrido roturas en el momento de ser descendidas o con el hundimiento final del Belgrano. Cuando se sumergió totalmente, arrastró en un remolino enloquecido a las que estaban más cerca, las succionó. Algunos techos se volaron por el viento y las olas de diez metros de altura. Otras se pincharon. En cada una de las balsas, el oficial más experimentado tomó el control.

Había una caja con provisiones, botiquín, bengalas y hasta una biblia y un mazo de cartas. Estas dos últimos elementos nadie los utilizó.

Muchos creyeron que no soportarían la noche. No parecía posible que esas embarcaciones endebles –algunas estaban unidas entre sí por una soga- soportaran a la naturaleza desatada. Pero amaneció y el mar se tranquilizó. Nadie quería comer nada. El protocolo obligaba a esperar las primeras 24 horas para racionar los víveres. Sólo tomaban un poco de agua.

Fueron muchos los que no pudieron soportar el frío, el agua helada que entraba o las heridas previas. Algunos se murieron sin que los compañeros se dieran cuenta. Creyeron que agotados, estaban durmiendo. Siguieron la travesía con el cadáver de sus compañeros a bordo. Cuando llegaron los barcos de rescate, 28 horas después del naufragio, subieron los cuerpos sin vida, para que fueron enterrados en el continente por sus familiares.

Heridos que aullaban de dolor, moribundos, cadáveres, aturdidos, chicos de 18 años ateridos, oficiales que debían tomar decisiones en las peores condiciones, compañeros que no permitían que se durmieran sus amigos por temor a que no despertaran, otros que con los analgésicos que había en el botiquín hacían una especie de coctel rústico para paliar el dolor de los heridos. Estaban también los que se pasaron horas sacando agua de la balsa o los que dejaron de sentir los brazos por sostener el techo para tapar a sus camaradas. Todo esto mientras el mar los azotaba sin clemencia.

A las 28 horas, los aviones argentinos dieron con las primeras balsas. Hubo que esperar todavía unas cuantas horas más para la llegada de los barcos de rescate. La balsa que llevaba al Capitán Bonzo fue la última en ser encontrada, casi dos días después del hundimiento. Bonzo fue el último en subir a bordo del Gurruchaga.

Unas horas después, alguien le informó que en la misma nave se encontraba el oficial Barrionuevo. Se habían perdido de vista al saltar al mar. Se dieron un abrazo.

Del rescate participaron los destructores ARA Piedrabuena y ARA Bouchard, el aviso ARA Gurruchaga y el buque-hospital ARA Bahía Paraíso. La Escuadrilla Aeronaval de Exploración desplegó sus aeronaves Neptune desde Río Grande. Fueron esos aviones los que dieron con las balsas.

Las víctimas del Crucero General Belgrano

En total murieron 323 tripulantes del Crucero General Belgrano. Casi la mitad de los 649 argentinos que murieron en combate.

Las listas, como a lo largo de todo el conflicto bélico, demoraron mucho en hacerse oficiales. Los familiares no tuvieron información fidedigna durante varios días, sumiéndolos en la desesperación y el desconcierto.

En noviembre de 1982, los que no habían aparecido, de los que no se habían recuperado los cuerpos, se determinó que la presunción se convirtiera en certeza. Un juez de Tierra del Fuego los declaró muertos. Teniendo en cuenta el ataque, el lugar en que impactó el primer torpedo, la velocidad en que el crucero se hundió y las terribles condiciones del clima, la sobrevida fue alta debido al temple, la organización y la solidaridad de los hombres en medio del naufragio. Pese a que muchos no tenían la menor experiencia naval.

Seguir leyendo:

Últimas Noticias

Abrió el Parque de la Navidad en CABA: dónde funciona, horarios y las principales atracciones para los más chicos

Encontraron muerto a uno de los “cazadores autoconvocados” que buscaron a Loan

La Plata: conducía una moto robada, escapó de un control policial y fue capturado tras una feroz persecución

Rosario: un crimen sicario y un atentado cerca de la cancha de Central en una misma noche

El empresario imputado por la muerte de Liam Payne se negó a contestar las preguntas de la Justicia