“¿Papi, te sentís bien?”, le preguntó Nicolás esa madrugada. La respuesta fue esquiva, relativa. No recuerda si le reconoció un dolor de cabeza moderado o una sensación de agitación. Nada que estuviese fuera de los cánones normales. Eran las siete de la mañana de un domingo de invierno en Necochea y el final de una gira por Mar del Plata, Orense y Balcarce. Su papá tenía 38 años, una prolífica historia clínica y había acumulado el desgaste de una noche intensa. Había sido un raid frenético, acelerado, como la tradición de la música tropical así lo demanda. “Me voy a acostar a dormir y se me va a pasar. Mañana voy a estar bien”, le contestó.

La camioneta salió del Club Rivadavia de Necochea, ubicado en la calle 64 entre la 57 y la 59, pleno centro cívico de la ciudad. Dio una vuelta manzana y llegó hasta la puerta del Hotel Gala, cuyo ingreso daba a la calle 57, entre la 64 y la 62. Nicolás no percibió signos de alarma y subió a su cuarto en el tercer piso. “Me acosté pensando que al otro día iba a almorzar con mi viejo como hacíamos todos los fines de semana”, recuerda hoy, diez años después. Su papá se quedó en el primer piso porque era preferible que no subiera tantas escaleras: entró solo a la habitación 311 y cerró la puerta.

Virginia, quien por entonces tenía 42 años, lo había visto horas antes subiendo con ayuda y con dificultad las escaleras de los cuatro pisos del club. También había estado cuando él cantó en el Casino y en el Cine París. Nunca se había perdido un show en sus cuatro visitas a Necochea. No iba a perderse éste. “Nos habían dicho que teníamos que entrar a las doce porque venía a cantar a las dos de la mañana. Llegó como a las cinco porque venía atrasado de los otros shows”, relata. De las mil personas que lo estaban esperando, Virginia estimó que la mitad se cansó y se fue.

Ya les habían pedido que liberaran la escalera para que pudiera subir sin nadie que lo moleste. Ya sabía que algo en su salud estaba comprometida: el vendedor de la farmacia de la ciudad se encargó de circular el dato de que el cantante había comprado una medicación (un analgésico) durante el mediodía del sábado. “¿Y quién no conoce a Mattioli?”, desafia la fan. “Lo ayudaron a subir y lo llevaron al escenario -rememora-. Ya se veía que estaba mal, no sé si descompuesto o cansado. Pero apagaron las luces y dejaron solo unos rayos de colores. No se veía nada”.

Virginia estaba en la primera fila con sus doce amigas. Presume que fue planeado que ningún foco se posara en el cuerpo del artista. Al estar cerca del escenario pudo adivinar que su talante no era el mejor: “Apagaron las luces para taparlo. No cantó ningún tema, era solo la pista. Él solo estaba ahí parado con un micrófono. Habrán sonado las siete canciones del CD y se fue sin saludar, sin nada”. Reveló que había gente furiosa que lo acusaba de desagradecido por rechazar saludos, autógrafos y fotos, y otros que habían comprendido su antipatía porque habían distinguido un deterioro en su estado de salud. El cantante ya se había subido al escenario del teatro Roxy del complejo Radio City de Mar del Plata, de un local de Orense y de un establecimiento de Balcarce, antes de irse del club de Necochea.

A Nicolás lo despertó la sirena de la ambulancia. No era el mediodía del domingo aún. Bajó corriendo las escaleras y se encontró con todo el hotel revolucionado. Afuera estaba Patricia, periodista de Diario Necochea, por entonces el único medio digital de la ciudad. Había caminado apurada las cinco cuadras que separan la redacción del hotel. “Llegamos al mismo tiempo que la ambulancia y ya para entonces era todo un caos. Nos habían mandado un mensaje pero no sabíamos si era cierto o no. Estaban los fans, la policía, toda Necochea”, describe.

Lo había encontrado una de sus coristas en la habitación. Lo constató Francisco, uno de sus asistentes. Lo comprobó Nicolás, el único varón de sus seis hijos, que hoy reconstruye: “Pensábamos que era una descompostura nada más. Era una noche normal, igual a todas, estaba un poco agitado pero era algo habitual que estuviera así. No recuerdo haberlo visto tan mal como para llevarlo al hospital, sino hubiésemos suspendido todo”. Asimiló el shock como pudo. Marina, su mamá, lo estaba llamando al celular: quería saber si lo que decían de su esposo era broma. No tardó en devolverle el llamado: “Le dije que era verdad, que papi había fallecido y que ya íbamos para casa”.

El certificado de defunción firmado por los médicos precisa que murió a las 12:07 del domingo 7 de agosto de 2011 en Necochea, provincia de Buenos Aires. El diagnóstico: paro cardiorrespiratorio por insuficiencia cardíaca. El sábado siguiente iba a festejar su cumpleaños número 39 con un mega recital en el Gran Rex. La gente se movilizó hacia el hospital municipal Emilio Ferreyra de la ciudad balnearia, mientras en su casa de su ciudad natal Santo Tomé, en Santa Fe, empezaba la procesión de fieles y de devotos para rendirle tributo al último romántico de la canción popular. Moría Leo Mattioli. Y esta vez era de verdad.

Leonardo Guillermo Mattioli había nacido el 13 de agosto de 1972 en Santa Fe y se había criado en un complejo de viviendas conocido como Barrio Centenario, lindero al Brigadier Estanislao López, el estadio del club Colón. Allí, en su infancia, vendía palanganas y vino en las inmediaciones de la cancha. Cantaba subido a la copa de los árboles y su audiencia eran los vecinos. Unos días decía que su padre había sido campeón sudamericano de levantamiento de pesas. Otros días, en cambio, decía su padre que había sido campeón sudamericano de tiro con arco y flecha. Decía, entre relatos y fantasías de presumido, que cuando tenía quince años estaba en pareja con dos mujeres “de la noche” de 32 y 38 años.

Al cantautor que le dedicó su repertorio al amor solo se le conoció una única pareja: Marina Rosas. Ella tenía catorce años, él era tres años mayor. Eran noviecitos del barrio. Ella quedó embarazada joven, a sus 18 años. Cuando nació Nicolás, el primero de los seis hijos que tendrían juntos, un tío de Marina les facilitó una habitación que también era cocina y baño. Él tenía por entonces 21 años y su nombre se había reducido: ya era Leo, el carismático cantante del Grupo Trinidad.

Concibió un estilo propio. Sus modos, su apariencia, sus letras construían una estética personal. Artista e intérprete, cultor de un lenguaje a veces soez, a veces idealista, mentor de la cumbia erótica, pasaron seis discos y dos compilados para que se lanzara como solista. Abordó, con gran audacia, un rango temático poco explorado en las canciones de amor: ensayó una suerte de liturgia a la infidelidad. Se erigió como un sex symbol sin serlo. Adoraba las armas, las joyas, los autos. Tenía los ojos saltones y el cuerpo de un hombre que no iba al gimnasio. Derrochaba sensualidad desde sus camisas abiertas, sus cadenas, pulseras y anillos de oro, su voz con susurros y terciopelo. En el escenario solo movía sus manos. No necesitaba más.

Tampoco podía moverse demasiado. Su vida estuvo signada por la tragedia. En su infancia había trabajado en la colocación de techos. Era un adolescente cuando la camioneta en la que viajaba volcó en la ruta. No hubo víctimas fatales en ese siniestro. Pero al joven Mattioli tuvieron que trasladarlo de urgencia al hospital. Los trabajadores llevaban un reproductor de música en la parte trasera del vehículo. Por la violencia del impacto, el artefacto se le incrustó en el estómago. “Tuvieron que abrirlo entero y reconstruirle todos los órganos”, apunta Nicolás.

Su hijo también cuenta que a su papá se le salía la cadera en el escenario cuando hacía movimientos bruscos. Eso era porque el 15 de enero del 2000, mientras regresaban de una gira por norte santafesino junto a músicos del Grupo Trinidad, la camioneta en la que se trasladaban chocó contra un camión de frente. Murieron el tecladista Sergio Reyes y el bandoneonista Darío Bevegni, y Leo quedó en estado crítico. Soportó tres meses de internación, decenas de cirugías reconstructivas y una prótesis como cadera. El dolor agudo lo visitaba seguido. La morfina era su paz, su droga favorita.

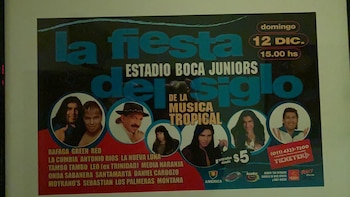

Un año antes había madurado su partida como solista. Pablo Serantoni, productor artístico y responsable del producto insignia de la movida tropical “Pasión de sábado”, tiene colgado en su oficina un flyer que no figura ni siquiera en Google. Es el anuncio de un recital. Con letras grandilocuentes, presenta “la fiesta del siglo de la música tropical”. Se celebró el domingo 12 de diciembre de 1999 a las tres de la tarde en el estadio de Boca Juniors. Las entradas más económicas valían cinco pesos y los artistas invitados eran Ráfaga, Green, Red, La Cumbia, Antonio Ríos, La Nueva Luna, Tambo Tambo, Daniel Cardozo, Media Naranja, Los Palmeras y Los Moykanos. Fue el primer show de Leo. Era el único de los artistas que hacía falta explicar quién era: entre paréntesis, el listado informa que es el ex Trinidad.

Por entonces, con Marina y sus hijos ya vivían en una casa del Barrio Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Tomé, a solo un puente del Barrio Centenario. Su primer disco como solista tenía referencias directas a su historia personal: se llamó Un homenaje al cielo y era un tributo a sus amigos que habían muerto en el siniestro vial. El primer abril del siglo, un trimestre después del accidente, estrenó su primer disco como solista. Cantó en muletas esa noche. Una metáfora de lo que le depararía el resto de su vida: cantaría, desde ahora en más, sostenido ya no con muletas sino con analgésicos, morfina y una batería de medicamentos.

Tomaba 20 pastillas por día. Tomaba pastillas para caminar, para dormir, para levantarme, para la presión, para hablar, para tranquilizarse, para no caer en pensamientos depresivos. Mientras la curva de sus éxitos y su fama no se detenían, su salud se depreciaba. Era adicto al consumo industrial de cigarrillo, tomaba alcohol y hacía gala de que no había caído en las drogas recreativas: “Menos robar, drogarme y hacerme puto, hice de todo”, explicó.

El lunes 8 de enero de 2002 lo secuestraron mientras se trasladaba junto a un amigo en una camioneta Hyundai por la autopista del Buen Ayre, en el partido bonaerense de San Martín. Los delincuentes le robaron treinta pesos, sus anillos y su reloj de oro y pidieron más dinero por su rescate. El representante entregó dos mil pesos en una esquina de William Morris y a Mattioli lo liberaron en el mismo lugar donde habían sido interceptados y donde había quedado su camioneta.

Casi tres años después, en la madrugada del domingo 6 de febrero de 2005, otra camioneta, otro acercamiento a la muerte. Regresaban junto a seis compañeros de su banda a San Miguel de Tucumán después de brindar un show en San Pedro de Colalao, una villa turística ubicada 86 kilómetros al noroeste de la capital provincial. El vehículo volcó, tras una mala maniobra de adelanto, en el kilómetro 1343 de la ruta 9 a la altura de Choromoro. Fue solo un susto y un golpe en su pierna derecha: no suspendió las tres presentaciones que tuvo esa misma noche de domingo.

Llegaba a hacer diez shows por noche. Llegaba a terminar su raid de bailantas a las diez de la mañana. Los fanáticos lo seguían esperando. Se tuvo que internar en 2007 en el marco de una gira por Santiago del Estero. La neumonía era un signo de alarma: su organismo exigía una pausa. No le hizo caso. Leo Mattioli había reconvertido la cumbia romántica, era una estrella absoluta de la música tropical. No podía parar. Se llevaba todo por delante: era un pretencioso, un voraz, un caprichoso, un profesional. En las entrevistas íntimas, reconocía su depresión, su sufrimiento, sus impulsos suicidas, el amor por su familia. En las noches era el mismo de siempre: un genio entregado a su público.

En el otoño de 2009, moría lentamente en una cama de terapia intensiva de un hospital de su Santa Fe. Padecía un cuadro severo de neumonía e insuficiencia cardíaca. Lo habían inducido al coma farmacológico para ser intubado porque no podía respirar por sus propios medios. El pronóstico era reservado. La morfina, los calmantes y el cúmulo de medicamentos que tomaba para calmar su dolor le habían afectado el funcionamiento cardíaco. Sus admiradores prendían velas y los medios actualizaban la ficha necrológica del último romántico.

Pero Mattioli reaparecía siempre. Resurgió un viernes de invierno en el Teatro Colonial de Lomas de Zamora. El periodista Martín Fernández Paz cubrió ese regreso. En su crónica publicada en Infobae en 2019, escribió: “En aquella noche de 2009 Mattioli debió excusarse luego de cantar un puñado de temas: anunció que los músicos seguirían tocando mientras él se tomaría un descanso. Que le tuvieran paciencia, agregó, y caminó unos pasos hasta ocultarse al otro lado del telón del teatro. Resguardado, se sentó en un banquito. La camisa entreabierta, el gesto apesadumbrado: estaba agitado. La neumonía había hecho estragos. Con la mano izquierda tomó la mascarilla de un respirador portátil. Luego de cada bocanada de oxígeno que recibía, casi salvadora, se la quitaba. Y le daba una pitada al cigarrillo que le habían encendido en la mano derecha. Minutos después, ya con otro semblante, regresaría al escenario para seguir cautivando a un público que ignoraba lo ocurrido detrás de escena, pero que quizás lo intuía”.

Por estos retazos anecdóticos, Serantoni se anima a compararlo con Diego Maradona. “Leo venía muy mal, con muchos problemas de salud. El rumor de pasillo siempre decía que estaba mal, que se podía morir en cualquier momento. Estaba internado y a la semana salía como si nada. Lo vivimos infinidad de veces. De alguna manera, te vas acostumbrando y creés que nunca le va a pasar nada. Lo mismo pasaba con el Diego, que estuvo al borde de la muerte un montón de veces hasta que pasó”.

A Mattioli también le pasó lo del final. Murió sorpresivamente sin ser una sorpresa. Tenía 38 años, le faltaron seis días para festejar su cumpleaños en el Gran Rex. Serantoni interpreta que Mattioli intuía que su vida no iba a ser muy larga. Sus propias canciones así lo sugerían. Nicolás cuenta, en cambio, que su papá había prometido cambiar los hábitos para sanar: “Quería recuperarse. No usaba más calmantes, no tomaba más alcohol. Quería dejar de fumar, quería volver a operarse de la cadera, quería operarse del corazón. Se había empezado a cuidar con la comida, había empezado a hacer actividad física. Jugábamos al paddle, hacíamos bicicleta”.

Nicolás se dio cuenta tres años después de la muerte de su papá que, en verdad, él lo había estado formando para que fuese su sucesor. El recital del 13 de agosto de 2011, seis días después de la partida del León Santafesino, se postergó. Los productores le preguntaron al hijo si quería subirse él al escenario. Les respondió que sí, pero que le dieran tiempo para ensayar. El 17 de septiembre de 2011 fue el debut de Nicolás Mattioli en la celebración póstuma del cumpleaños de su papá. “Nunca estuve preparado para ese momento. Fue algo impresionante. Algo que la gente disfrutó y lamentó, lloraron, rieron, recordaron. Fue un show mágico. Recuerdo cuando se estaba abriendo el telón, los flashes, la gente, las cámaras. No podía hablar, cantaba con los ojos cerrados. Lloré un montón, pero me sentí protegido, acompañado”, revive con la voz cortada por la emoción.

“Una persona trabajadora, humilde, soñadora. Se me vienen un montón de cosas a la cabeza al recordarlo. Era un tipo auténtico. Si bien había un personaje arriba del escenario, seguía siendo la misma persona abajo. Era el mismo que estaba en casa. Le gustaba hacer todo en familia. Mi vieja era su representante, yo tocaba el acordeón, mi hermana (Julieta) también viajaba con nosotros”, describe Nicolás, hoy convertido en un distinguido cantante de la movida tropical, desde su casa en Santo Tomé.

La noche del sábado 7 de agosto la pasará en Misiones. Es la primera vez que su trabajo va a coincidir con la fecha del aniversario. Hasta este año se había negado a cantar el día de la muerte de su papá. Pero la pandemia, los meses de espectáculos suspendidos, las urgencias económicas y la flexibilización de las restricciones sanitarias se congeniaron para obligarlo a replantear su decisión. Cantará en Signos Pub de Garupá, en Amarena de Leandro N. Alem y en el Complejo Zamunda de Jardín América, todas ciudades misioneras. No sé todavía qué le pasará por dentro esa noche.

“Pienso en todo y a la vez en la nada. Quiero llegar a ese día tratando de no pensar demasiado. Quisiera que llegue ese sábado y que pase lo más rápido posible. Sé que no va a ser posible igual. A veces siento que pasaron muchas cosas en el medio. A veces siento que falleció hace solo un día. No puedo creer que hayan pasado ya diez años”, reflexiona. Suele irse a dormir pensando que al otro día volverá a almorzar con su papá en un restaurante cualquiera de una ciudad argentina cualquiera. Esa noche de domingo también habrá show.

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

Un nene de 3 años murió por una pedrada y hay seis hermanos detenidos: el caso de violencia familiar que conmociona a Tucumán

Habló la pareja del gendarme secuestrado en Venezuela: “Queremos una prueba de vida”

Detuvieron en Capital a otro integrante de la banda narco rosarina Los Menores

Video: el dramático rescate de dos niños que fueron arrastrados por la corriente de un río en Córdoba

Neuquén: intensa búsqueda de un joven que cayó desde un puente en construcción a un río