Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó, tiempo atrás, que la inseguridad no es responsabilidad de los jueces. Esta aseveración no se produjo en ocasión de un fallo de la Corte, fue una opinión personal exteriorizada ante los medios. Opinión de mucho peso por el prestigio intelectual y el cargo supremo de quien la formuló. Y hasta se la pudo interpretar como un mensaje solidario a los magistrados inferiores sospechados de favorecer la "puerta giratoria". Pero inseguridad es un eufemismo que alude y al mismo tiempo desvaloriza el fenómeno creciente de la delincuencia violenta en nuestro país. Es un término ambiguo, ajeno al ámbito del derecho, que pretende abarcar desde los hurtos callejeros hasta los homicidios que la población sufre inerme.

Los jueces tienen la suprema responsabilidad de juzgar a sus autores e imponerles penas, en su caso, con arreglo a las leyes penales que el Congreso ha establecido en democracia. Esa es la función de los jueces. Los legisladores, la policía y los fiscales no tienen la responsabilidad ni el poder para decidir en definitiva sobre la libertad de las personas, los jueces penales, sí. De ahí que los jueces que otorgan excarcelaciones en forma automática a quienes están imputados por delitos con uso de armas, quienes en la mayoría de los casos ya fueron beneficiarios de excarcelaciones anteriores u otras libertades anticipadas, son directamente responsables por las muertes y las lesiones que estos puedan ocasionar luego en libertad. Los jueces que conceden la prisión domiciliaria, las salidas transitorias o la libertad condicional a quienes ya han sido condenados por delitos, haciendo caso omiso de las recomendaciones en contrario de los profesionales encargados de evaluar su comportamiento y su grado de rehabilitación, también son directamente responsables por los nuevos delitos que aquellos cometan.

Se trata de mala praxis judicial que, con independencia de la aptitud de esos jueces para continuar ejerciendo sus cargos, genera la responsabilidad del Estado por la conducta negligente e imprudente de sus magistrados, y la responsabilidad personal y patrimonial de estos últimos por la inexplicable pérdida de vidas.

Paradójicamente, esas decisiones judiciales se generalizaron en nuestro tiempo a partir de la aparición en escena de una ideología perversa que campea en casi todas las facultades de derecho y en la mente de muchos jueces y fiscales, de la que el doctor Raúl Zaffaroni, ex juez durante la dictadura y ahora encargado de velar por los derechos humanos en el continente, fue uno de los mayores exponentes. Esta ideología sostiene que, cuando el Poder Judicial impone una pena en un juicio justo, lo que hace es ejercer una forma repudiable de venganza de la sociedad contra el delincuente. Que la "prisonización" (sic) de los delincuentes no obedece a la aplicación de las leyes democráticas, sino a una política de Estado que decide arbitrariamente cuánta gente encarcela en beneficio de sus propósitos políticos e ideológicos. Que toda pena es en sí misma injusta, porque el único propósito del sistema penal es rehabilitar al condenado, y si esa rehabilitación no se logra, más allá de que el sujeto no tenga la menor disponibilidad o aptitud personal para rehabilitarse, la pena deviene fútil y arbitraria. En consecuencia, los delincuentes deben gozar de libertad, antes que cumplir una pena que no los rehabilita. También sostiene Zaffaroni que la peligrosidad del condenado no debe ser tenida en cuenta por los jueces para dejar de otorgarle beneficios, porque, según afirma, nadie puede saber si el sujeto cometerá un nuevo delito, después de ser puesto por enésima vez en libertad.

Estas ideas, llevadas al paroxismo solamente en nuestro país, también subyacen en decisiones judiciales tan execrables como devolver menores armados a casa de sus padres, sin importar qué delito hayan cometido; ignorar olímpicamente las denuncias previas de amenazas y agresiones a mujeres y niñas, que un día pasan a engrosar la extensa lista de femicidios y violaciones; considerar que el imputado que apuntó y tiró a matar no incurrió en tentativa de homicidio, solo porque la víctima tuvo la buena fortuna de no morirse; decidir que si la víctima murió varios días después en un hospital, no hay relación directa del delito con la muerte, etcétera, etcétera.

Estos jueces fantasean con que el sistema penal del Estado democrático sería equiparable al régimen de castigos propio de la voluntad omnímoda y autoritaria de monarcas y señores feudales. Y han hecho de esta suerte de pseudo-garantismo un culto, que, para peor, cuanto más exacerbado, mayor reconocimiento, honores académicos y ascensos ha acarreado a sus cultores. No se alcanza a comprender por qué integran el sistema penal jueces que descreen por completo de los principios de justicia en que este se inspira, más allá de la obvia intención de percibir un sueldo importante. Tampoco sorprende que esos mismos jueces ignoren y aun maltraten a las víctimas, desde sus posiciones de poder.

Ha tenido que ser el Congreso, a través de una ley reciente, quien obligue a jueces y fiscales cuanto menos a oír lo que las víctimas tengan para decir en los procesos en que se debaten hechos que afectaron sus vidas para siempre. Sería muy importante que, así como un día apareció la llamada "doctrina Irurzun", que sobre la base de una nueva interpretación de las mismas leyes en vigencia revolucionó la forma de encarar los procesos por corrupción, suceda lo mismo con la forma de tratar los casos de delitos violentos.

Los jueces son responsables, sin duda, porque de ellos depende aplicar las leyes dictadas en democracia para que los violentos no se apropien de nuestras vidas, nuestros afectos y nuestra libertad.

El autor es abogado penalista.

Últimas Noticias

Laura Azcurra: “Ahondar en la vida de Frida Kahlo es meterse en un sinuoso camino de emociones”

La actriz revive momentos de la pintora mexicana, combinando arte y música. A través de la obra teatral, explora a la artista y en diálogo con Teleshow habló sobre cómo transformó el dolor en un mensaje de lucha universal

Pronóstico del clima en Zaragoza este miércoles: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Ale Baigorria y Said Palao disfrutarán de luna de miel con cenas románticas y tours en Europa

Detalles de la esperada luna de miel que tendrán la empresaria y el exchico reality serán revelados esta noche por Magaly TV La Firme. La parejita, después de casarse, tendrá una cena frente a la Torre Eiffel, un tour por el Coliseo Romano, hasta un recorrido por Arabia Saudita

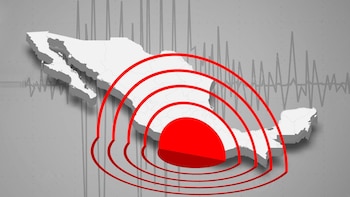

Sismo de magnitud 4.0 se registra en Michoacán

El sismo ocurrió a las 22:08 horas, a una distancia de 39 km de La Mira y tuvo una profundidad de 6.1 km

Tarjeta Rosa: dónde consultar cuándo entregarán la tarjeta

Esta está dirigida a madres de entre 25 a 45 años, que residan en estado del bajío