A veces, cuando se acerca el fin de la jornada laboral o educativa, miramos el reloj y los segundos parecen extenderse eternamente, como si la hora de salida se alejara cada vez más. Pero también, en especial cuando estamos en medio de una actividad que disfrutamos, sucede a menudo que el tiempo “desaparece” y, fugaz, pasa sin que lo notemos.

“¿Por qué algunas horas pasan volando mientras otras se alargan infinitamente? ¿Por qué la sensación del tiempo transcurrido se diluye inexorablemente ante el tedio y en cambio se desvanece en los momentos de gozo?”, se pregunta el físico y filósofo bestseller Stefan Klein en su exitoso libro El tiempo, un ensayo en el que explora “los secretos de nuestro bien más preciado”.

Para explicar lo que denomina “la dimensión oculta del tiempo”, el alemán -autor de betsellers como La fórmula de la felicidad, traducido a 24 idiomas, y La belleza del universo- parte de un experimento realizado por un joven geólogo francés que, en 1962, se instaló en una cueva a 30 metros de profundidad por 25 días para investigar cómo cambia la consciencia del tiempo sin los métodos usuales que tenemos para medirlo, como los relojes y la luz natural.

Desde los tiempos de nuestro cerebro hasta su dimensión cósmica, Klein nos enseña a modificar el sentido del tiempo y nos ayuda a “navegarlo mientras nos dejamos llevar por su corriente”.

“El tiempo”, de Stefan Klein (fragmento)

Qué sucede cuando no sucede nada

Quien no lo haya experimentado nunca no podrá creer con qué facilidad se puede desbarajustar nuestra familiar sensación de tiempo. A mí me ocurrió en una cueva que visité a principios de 1996 a la que me invitaron unos científicos rumanos. Encerrado bajo tierra y separado de todo cuanto conocía, de repente me di cuenta de lo quebradiza que es nuestra orientación en el tiempo.

Nuestra forma habitual de contar los minutos y las horas se parece a una capa de hielo: más o menos podemos movernos sobre ella sin demasiados problemas en el día a día, pero nos separa de un mar de posibilidades infinitas de percibir el tiempo; una riqueza oculta y, sin embargo, presente en todo momento. Esta percepción no me ha vuelto a abandonar desde entonces.

Las cuevas son como lugares fuera del tiempo. Cuando uno deja tras de sí el último resplandor de la luz solar, el paso de los minutos se olvida con una rapidez sorprendente. Cuando solo penetra en el oído el ruido de las gotas de agua, que de vez en cuando golpean el canto de una roca, el ritmo del mundo exterior pierde su importancia; a lo largo de una generación, estas gotas hacen crecer una estalagmita no más de un par de milímetros. Uno empieza a moverse en un cosmos propio, cuya dimensión es la edad de la Tierra. Del mismo modo que no podemos estimar la distancia existente entre nosotros y un pájaro volando, porque el aire no nos proporciona ningún punto de referencia, en la quietud de una cueva la sensación de tiempo pierde su escala. De repente, uno llega a la eternidad.

Normalmente los espeleólogos están demasiado ocupados con la exploración de descensos, laberintos de corredores y corrientes de agua ocultas para percatarse de cómo el pasado y el futuro se desdibujan paulatinamente. De todos modos, las expediciones al mundo subterráneo no suelen durar más de un par de horas. El reloj avisa que hay que salir; el combustible de las lámparas de carburo llega a su fin. Pocas veces alguien pasa una noche en las profundidades. ¿Qué sensación de tiempo ajustaríamos si pudiésemos aguantar más tiempo en una cueva? ¿No sería el total aislamiento un laboratorio ideal para poner a prueba nuestra sensación de tiempo?

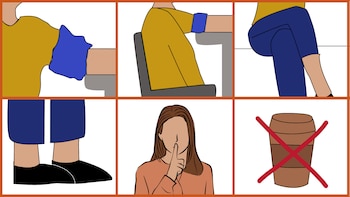

Con esta esperanza y mucho valor, Michel Siffre llevó a cabo un experimento consigo mismo. Este geólogo francés tiene veintitrés años recién cumplidos cuando el 16 de julio de 1962 desciende sin reloj a una cueva con glaciares en el sur de los Alpes. Quiere descubrir qué sucede cuando no sucede nada durante semanas. Se instala a 130 metros de profundidad en la ladera de la montaña, almacena una tonelada de alimentos y material y monta una tienda. Una linterna conectada a una batería dispensa un poco de luz, para que Siffre pueda orientarse y tomar notas. Pero la electricidad es un bien preciado y escaso, por lo que el investigador pasa la mayor parte del tiempo sentado en una silla plegable en medio de la oscuridad más absoluta.

El único ser vivo al que se encuentra es una araña. Siffre empieza a verla como una especie de amiga y a conversar con ella. Pero, cuando se le ocurre la idea de compartir con ella su comida de lata de conservas, el animal muere. Entonces pasa a estar completamente solo.

La tienda y la ropa pronto acaban totalmente empapadas de humedad, y el termómetro indica unos pocos grados sobre cero. Sus ayudantes han retirado la escalera que conduce hacia la superficie; Siffre no quiere caer en la tentación de interrumpir el experimento. Un teléfono de campaña constituye su única conexión con el mundo exterior. A través de él comunica cuándo se levanta, cuándo se tumba en su saco de dormir y cuánto tiempo cree haber estado sentado en la oscuridad.

El geólogo pierde la noción del tiempo. «Cuando por ejemplo llamo al exterior y les transmito la hora que creo que es y me parece que solo ha transcurrido una hora desde que me he levantado hasta el desayuno, es muy posible que en realidad hayan sido cuatro o cinco», apunta en su diario.

«Y hay algo difícil de explicar: la cuestión principal, creo yo, es la idea de la hora que tengo en el momento de hacer la llamada. Si hubiese llamado una hora antes, hubiese dicho la misma hora.» Aturdido, constata que allí dentro solo experimenta cómo pasa el tiempo, pero que precisamente esta vivencia es engañosa: «Tengo la sensación de estar inmóvil y, sin embargo, me siento arrastrado por el flujo ininterrumpido del tiempo. Intento agarrarlo de alguna manera, pero cada noche me doy cuenta de que he fracasado».

Pero ¿qué significa «noche»? En medio de una total oscuridad, las palabras «día» y «noche» carecen de todo sentido. La existencia de Siffre ha perdido su ritmo, o al menos así se lo parece al hombre de la cueva. Cuando estima que han transcurrido 10 minutos entre el momento en el que se ha levantado y el inicio de su desayuno, en realidad ha pasado más de media hora. En una ocasión, tras comerse un plato para almorzar, se siente cansado y se tumba. Cuando se despierta, cree haber dormitado un rato. En realidad, han transcurrido más de 8 horas.

No tener noción del tiempo le fatiga. En el reproductor de discos compactos con pilas que ha traído consigo escucha sinfonías de Beethoven. Cuando ha reproducido un álbum completo, han pasado 45 minutos. Pero, en realidad, esto tampoco le ayuda. En cuanto llega de nuevo el silencio, se siente tan perdido como antes. Desesperado, incluso pondera utilizar su hornillo de gas como reloj. Sabe que el contenido del cartucho, si se quema de una tirada, dura exactamente 35 horas. Pero, claro, si hiciera eso, ya no podría prepararse un té para entrar en calor.

La alegría previa a dormirse se convierte en su único placer, aunque en ocasiones ya no pueda distinguir entre sueño y vigilia: «Abrí los ojos como platos en medio de la oscuridad y vacilé durante un buen rato; me preguntaba si estaba dormido o no. Esperaba estar soñando todavía, pero al rato me percaté de que hacía tiempo que estaba totalmente despierto. Decepcionado, intenté buscar el interruptor de la luz, me incorporé para salir del saco de dormir y giré el dial del teléfono».

Pero la confusión únicamente existe en la conciencia de Siffre. Su cuerpo ha adquirido un ritmo muy preciso. Sin embargo, solo los amigos de Siffre, que llevan un registro de todas las llamadas, se percatan de la meticulosidad con la que su organismo economiza el tiempo. El día del hombre de la cueva tiene regularmente 24 horas y media, de las que 16 las pasa despierto.

Cuando el 14 de septiembre desciende una escalera de cuerda a la cueva y aparecen sus amigos dando gritos de júbilo con champán y le felicitan por la finalización con éxito del experimento, Siffre protesta. Según su diario, aún está a 20 de agosto y había acordado con el resto que aguantaría mucho más en la profundidad. El investigador no puede hacerse a la idea de que se le hayan escapado 25 días de forma tan simple. ¿Dónde se ha quedado el tiempo?

Últimas Noticias

Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro