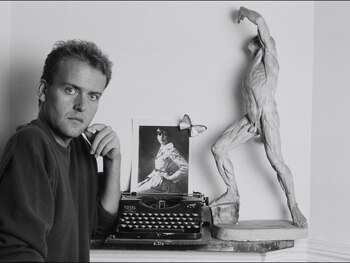

Escritor y fotógrafo, Hervé Guibert supo ser una de las grandes figuras de la literatura francesa contemporánea. Nacido el 14 de diciembre de 1955 en Saint-Cloud, Francia, Guibert demostró su pasión por la escritura y la expresión artística desde una edad temprana. Estudió Letras en la Universidad de Nanterre, donde comenzó a dar forma a su voz literaria y a adentrarse en exploraciones personales en sus escritos.

Su gran salto se dio en la década de 1980 con la publicación de su obra más influyente, A un amigo que no me salvó la vida (1982), una novela autobiográfica en la que narró sus experiencias personales con el VIH/SIDA y su relación con el filósofo Michel Foucault, quien también luchó contra la enfermedad. Guibert se convirtió en un testigo vital de la crisis del VIH/SIDA, desafiando las normas literarias y compartiendo su lucha de manera incisiva.

A lo largo de su carrera, Guibert exploró una amplia gama de géneros. Desde su primer libro, publicado en 1977, hasta sus novelas, diarios, relatos y adaptaciones teatrales, su obra abarcó un espectro diverso y desafiante. Su estilo de escritura en primera persona lo convirtió en un precursor de la llamada “autoficción”.

Además de su contribución a la literatura, Hervé Guibert también incursionó en la fotografía, explorando temas de sexualidad, identidad y el cuerpo humano. Esta convergencia de la palabra y la imagen le permitió ampliar su expresión artística y desafiar las normas establecidas en ambos campos. Sus imágenes eran a menudo provocativas y crudas, proporcionando una perspectiva única sobre los temas que abordaba en su obra literaria.

Desde el momento en que Guibert recibió el diagnóstico de infección por VIH, se centró en documentar su experiencia con la enfermedad. Producto de ello fue la salida de su Trilogía del SIDA, de la que forman parte títulos como el ya mencionado El amigo que no me salvó la vida y El protocolo compasivo (1991).

A pesar de su batalla contra la enfermedad, Guibert continuó escribiendo, y supo no solo ser un testigo vital de su tiempo, sino también un innovador literario y artístico que desafió las normas establecidas. Su valentía al explorar temas personales y confrontar la enfermedad y la muerte dejó una impresión duradera en la literatura contemporánea.

El 27 de diciembre de 1991, Hervé Guibert perdió la vida debido al VIH/SIDA, convirtiéndose en una víctima más de la epidemia que él mismo había documentado con tanta pasión y vigor. A pesar de ello, su legado perdura en su obra literaria y fotográfica, que continúa iluminando las cuestiones de salud y sexualidad en la literatura y el arte contemporáneo.

En 2023, con la traducción de Magalí Sequera, el sello los tres editores ha publicado en España el título más reciente en esta lengua del buen autor francés. Imagen fantasma es una obra que profundiza en la esencia de la fotografía y la memoria. El autor nos sumerge en una exploración de la fotografía, donde las imágenes fantasmas, las que nunca se materializaron, cobran vida. El libro es un intento de biografía a través de las fotografías, revelando la intimidad de lo que no se ve a simple vista.

La editorial señala: “En un alarde de modestia, el autor de este libro lo define como un «texto sobre fotografía». No lo es. O, al menos, no exclusivamente. Autobiografía hecha de fragmentos, Imagen fantasma es un intento por fijar la intimidad y la emoción que desaparecen tras el disparo de la cámara; también, especialmente, por capturar en palabras lo que nunca estuvo allí”.

Con buen tino, Hervé Guibert escudriña en el archivo de las fotografías familiares y se topa con rostros esquivos que evocan la joven belleza de su madre y autorretratos en los que ya no se reconoce a sí mismo. En medio de estas imágenes, rememora deseos inconfesables y la violencia disimulada de su padre, así como la penetrante mirada de un amante enfermo. Las fotografías se despojan de su intención documental o comunicativa, convirtiéndose en un simple capricho de la memoria.

La escritora estadounidense Maggie Nelson ha dicho de esta obra que lo único que los lectores deberían hacer con ella es celebrarla, darle paso a “la irónica e inquebrantable devoción con que registra el cuerpo; por su compromiso con la experimentación formal, hasta hacer explotar los géneros; y por una curiosidad y audacia frente a las cuales otros podrían esperar –o sentir– pudor”.

Así empieza “Imagen fantasma”

La fotografía es también un acto de amor. Una vez, cuando mis padres vivían aún en La Rochelle, en ese apartamento grande, rodeado por un balcón que daba a los árboles del parque y un poco más lejos al mar, decidí hacerle fotos a mi madre. Yo tendría entonces dieciocho años y había vuelto por un fin de semana. Supongo que era mayo o junio, un día de sol pero fresco, con una brisa agradable.

Ya había hecho, sin pensarlo, fotos de ella en vacaciones con mi padre, fotos inevitablemente banales que no decían nada de la relación que podíamos tener, de mi apego hacia ella, fotos que se limitaban a ofrecer obtusamente un rostro, una fisionomía. De hecho, por lo general, mi madre se negaba a que le hicieran fotos; afirmaba que no era fotogénica y que la situación la ponía tensa enseguida.

Si yo tenía dieciocho años, debía de ser en 1973 y mi madre, nacida en 1928, tendría entonces cuarenta y cinco años, una edad para la cual seguía siendo muy bella, pero una edad desesperada, en la que yo la sentía al límite extremo del envejecimiento, de la tristeza. Hay que decir que hasta entonces yo me negaba a fotografiarla porque no me gustaba su peinado, artificiosamente ondulado y lleno de laca, con esos marcados espantosos que le hacían, alternando con permanentes, y que abochornaban su rostro, lo enmarcaban lamentablemente, lo escondían y alteraban. Mi madre era de esas mujeres que presumen de parecerse a una actriz, Michèle Morgan en este caso, y van a la peluquería con una foto de esa actriz, encontrada en alguna revista, para que el peluquero, con la foto como referencia, reproduzca en ellas el peinado. Mi madre tenía entonces más o menos el mismo peinado que Michèle Morgan, a quien obviamente empecé a odiar.

Mi padre le prohibía a mi madre maquillarse y teñirse el pelo, y cuando le hacía fotos le ordenaba que sonriera, o se las hacía sin que se diera cuenta, fingiendo ajustar la cámara para que ella no pudiera controlar su imagen.

Lo primero que hice fue quitar a mi padre del escenario donde iba a hacer la foto, expulsarlo para que la mirada de ella ya no pasara por la suya, por sus exigencias, y librarla por un momento de cualquier presión acumulada durante más de veinte años, y que solo estuviera nuestra complicidad, una complicidad nueva, liberada del marido, del padre: solo una madre y su hijo (¿no sería la muerte de mi padre lo que yo quería poner en escena?).

La segunda etapa fue liberar su rostro de ese caótico peinado: sentado en el baño, yo mismo le mojé la cabeza bajo el grifo para alisarle el cabello y le puse una toalla para cubrirle los hombros. Llevaba una combinación blanca. Yo había probado varios vestidos viejos, como ese vestido azul con volantes y lunares blancos que asocio con un recuerdo de domingo, de fiesta, de verano, de placer. Pero el vestido ya «no le quedaba» a mi madre o me parecía demasiado: reclamaba mucha importancia, era demasiado llamativo y terminaba escondiendo una vez más a mi madre, pero en un sentido opuesto a como lo hacía mi padre, aunque, en retrospectiva, todos nuestros intentos lo que hacían era desnudarla. Ella tenía el pelo rubio, no tan largo, y se lo estuve peinando un buen rato para alisarlo totalmente a cada lado del rostro y que quedara sin volumen, sin imprecisiones, dejando brotar la pureza de sus rasgos: la nariz larga y recta, la mandíbula afilada, los pómulos altos y, por qué no, aunque la foto sería en blanco y negro, los ojos azules. Le puse un poco de talco, un talco pálido, casi blanco.

Después la llevé al salón, que estaba totalmente iluminado con esa luz suave y cálida, invasiva y tranquilizadora de inicios de verano. Acomodé uno de los sillones blancos entre las plantas verdes, la higuera, el árbol de caucho; lo ubiqué de costado para que la luz cayera con más suavidad y bajé un poco la persiana para atenuar la intensidad, que amenazaba con borrar, con aplanar el rostro. También saqué del posible marco visual de la foto todas esas cosas que podían distraer, como la mesa de plexiglás donde descansaban unos ejemplares de la guía de la televisión. Mi madre estaba sentada en ese sillón, con la combinación y la toalla sobre los hombros, y esperaba, erguida pero sin ninguna rigidez, a que yo terminara la preparación. Me di cuenta de que los rasgos se le habían relajado, vi cómo esas pequeñas arrugas que amenazaban con fruncirle la boca habían desaparecido totalmente. (Por un instante yo detenía el tiempo y el envejecimiento; iba de regreso a través del amor a mi madre). Ahí estaba, sentada, majestuosa, cual reina antes de ser ejecutada. (Ahora me pregunto si lo que esperaba no era su propia ejecución, porque, una vez que se había hecho la foto, que se había fijado la imagen, el proceso de envejecimiento podía volver a empezar, y con vertiginosa velocidad a esa edad, entre cuarenta y cinco y cincuenta años, cuando sorprende tan brutalmente a las mujeres. Yo sabía que cuando dejara de presionar el botón, ella dejaría pasar todo con desapego, serenidad, resignación absoluta, y que seguiría viviendo con esa imagen degradada sin intentar recuperarla frente al espejo con cremas y mascarillas).

Le hice fotos. En ese momento estaba en el cénit de su belleza, con el rostro totalmente relajado y suave, no hablaba mientras yo me movía a su alrededor; tenía en los labios una sonrisa imperceptible, indefinible, de paz, de felicidad, como si la bañara la luz, como si ese lento torbellino alrededor suyo, a distancia, fuera la caricia más suave.

Últimas Noticias

Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro