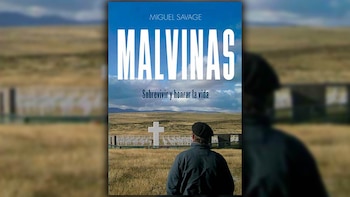

Miguel Savage era soldado conscripto del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata cuando estalló la guerra de Malvinas en 1982. Tenía 19 años. Pasaron cuatro décadas desde aquel trágico suceso pero, como escribe en su nuevo libro, Malvinas: sobrevivir y honrar la vida: “Todavía me pregunto quién hubiera sido yo si esto no me hubiera ocurrido”.

No es fácil procesar el trauma, y menos uno de semejante envergadura. Es por eso que no fue hasta el 2001, cuando Argentina transitaba una de sus peores crisis económicas, que Savage soñó por primera vez con su experiencia en Malvinas. El estrés individual y colectivo de ese entonces le remitió a aquellas semanas en las que su vida cambió para siempre.

En Malvinas, editado por El Ateneo, Savage muestra un lado poco conocido del último conflicto bélico de Argentina: la desidia del Ejército para con sus propios soldados. Con un relato crudo y que se despega de la idea del héroe o de la víctima, el autor cuenta (como puede leerse en el fragmento compartido a continuación) las torturas llevadas a cabo por los militares argentinos: testigos de Jehová encarcelados por “traidores a la patria”, soldados obligados a dormir sobre el suelo helado y a los que les tiraban baldazos de agua fría para que no pudieran dormir, otros a quienes ataban de pies y manos y les metían hormigueros en los pantalones.

“Nos trataron como vacas”, escribe Savage, que no teme denunciar la falta de comida, abrigo y entrenamiento que sufrieron sus compañeros y él. Desde la dedicatoria que abre el libro (“Dedico este libro con emoción a la memoria de los caídos y a los que se quitaron la vida después. A la memoria de mi madre, Jean Burnet Hunter, una víctima de esta guerra, que no figura en las listas”), Malvinas se planta como un testimonio en primera persona, tan abrumador como necesario, de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.

Así empieza “Malvinas”, de Miguel Savage

Introducción

Mi nombre es Miguel Savage.

Soy un sobreviviente argentino de la guerra de Malvinas de 1982. Pertenecí al Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata.

Han pasado 40 años desde aquel suceso. Todavía me pregunto quién hubiera sido yo, si esto no me hubiera ocurrido.

No es la primera vez que intento escribir esta historia. Pero cada vez que me sumerjo en mis recuerdos, siento que esos fantasmas me dominan, me oprimen, me perturban.

Puedo bucear durante un rato en ellos, pero rápidamente necesito salir para refugiarme en el presente.

Vos tenés que escribir, me dicen. La sociedad no sabe nada de lo que pasó allá.

Y tienen mucha razón.

Nuestro querido país, devastado por décadas de políticas neoliberales, en el 2001 transitaba su peor crisis económica.

Como comerciante, yo lo sufrí en carne propia. Se cortó la cadena de pagos. Mis clientes y amigos, de un día para el otro, dejaron de pagar. Me sumí, como tantos compatriotas, en una vorágine de estrés imparable.

Hasta ese momento, nunca había tenido sueños relativos a la guerra de Malvinas.

Estoy en mi pozo, en las ondulaciones inferiores del monte Longdon. Es el 12 de junio de 1982. Los ingleses ya tomaron la cima y los próximos argentinos somos nosotros. Toneladas de hierro caliente llueven desde el cielo. Está amaneciendo.

Nos metemos en un pozo construido para tres soldados y terminamos siendo siete hacinados ahí adentro. La temperatura es bajísima.

Tenemos dos muertos afuera. Y a mi compañero Roberto paralizado de la cintura para abajo, por el dolor de las esquirlas que le ingresaron a la altura de la cadera, producto de un proyectil que cayó a un metro de nosotros.

El sonido de los silbidos y la aceleración final de los proyectiles de morteros británicos son estremecedores. Las esquirlas se incrustan como cuchillos calientes en las paredes de turba y desprenden gran cantidad de vapor. Otras pegan contra rocas cercanas y producen un campaneo metálico.

Suena a terremoto. Todo tiembla violentamente a cada impacto. Un suboficial, que se había hecho el macho desafiando a los ingleses a los alaridos durante los dos meses de espera, entra en pánico y se caga encima. Entre llantos dice estar viendo a la Virgen de Luján.

Yo rezo el rosario a los gritos y siento que no hay salida. Mi cuerpo tiembla descontroladamente durante el bombardeo. Me aferro con todas mis fuerzas a Dios y a los recuerdos más dulces de mi niñez. Imágenes en cámara lenta de momentos hermosos de mi infancia junto a mi madre y a mi abuela.

Intento con mi casco hacer más hondo el pozo presionando contra la pared de turba, como una especie de taladro humano.

—¡Miguel! —la voz del gerente del banco me despabila—. Tenés demasiados cheques rechazados. Te voy a tener que cerrar la cuenta.

También le grito, entre bomba y bomba.

—¡Esperame que estoy en Malvinas, no puedo ir ahora! ¡Termino de combatir y voy! Además, ¡estoy peleando por ustedes, por la patria!

—Acá no hay patria que valga, Miguel, te aviso que te estoy cerrando la cuenta, vení a firmar.

—¡Nooo!

Cae un bombazo casi encima del pozo y me despierto empapado en sudor.

El viaje

La Plata, 20 de marzo de 1981. Ejército Argentino RI Mec 7. “Coronel Conde”.

Señores Padres:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Jefe del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada “Coronel Conde”, lugar donde vuestro hijo, en cumplimiento al sagrado deber que tiene todo ciudadano argentino, ha sido incorporado para prestar su servicio militar a la Patria.

Es mi deseo que os sintáis orgullosos de esas circunstancias, ya que este histórico Regimiento de Infantería, nacido casi en los albores de la nacionalidad, cubierto de gloria en todas las epopeyas que lograron nuestra independencia y la de países hermanos, hoy abre sus puertas para recibir con alegría y esperanzas a vuestro hijo, ese joven ciudadano que renovará con su trabajo y entusiasmo el espíritu particular que siempre ha caracterizado al 7 de Línea.

Quiero que sepáis que lo educaremos para servir a los más altos intereses de la Patria, que buscaremos consolidar sus naturales sentimientos de amor a la familia, solidaridad al prójimo y a la comunidad, como así también lograr su plena realización en el orden espiritual y material.

En ese objetivo pondremos nuestros mejores esfuerzos y capacidad. Os pido depositéis vuestra confianza en nosotros y ayudéis a optimizar los resultados que esperamos y confiamos obtener.

Para su tranquilidad quiero hacerles saber que vuestro hijo ha sido sometido a una minuciosa revisación médica y ha recibido las dosis de vacunas necesarias para asegurar una sana y provechosa permanencia en las filas, junto al resto de sus camaradas.

Sin otro particular y con la seguridad de que habéis comprendido la trascendente importancia de este esfuerzo compartido para bien de esta juventud que es esperanza y futuro promisorio de la Patria, os saludo con mi mayor consideración.

RAÚL IGNACIO PEÑA, Teniente Coronel, Jefe RI Mec 7 “Cnel. Conde”.

Hasta la ciudad de La Plata me llevó mi viejo. Él, como tantísimos argentinos de clase media, veía a los militares casi con admiración. Parecía orgulloso de que yo entrase a la institución como soldado conscripto.

—Quedate bien tranquilo, estás en buenas manos.

Llegué a La Plata un poco ansioso pero seguro de que estaría contenido, más allá de las anécdotas de la época acerca de lo duro del servicio militar obligatorio. Estaba inquieto.

Cientos de muchachos de toda condición social. Algunos chistosos. Otros, más preocupados. Al cerrarse el portón mi sensación se hizo más extraña.

Nos mantuvieron al rayo del sol durante todo el día, sentados sobre un playón de cemento. Nos trataron como vacas. Listas, gritos, el peluquero rapando cabezas y nosotros, todo el día sin poder pararnos, sentados sobre el cemento hirviente.

Había un calabozo dentro del regimiento repleto de gente incomunicada. Le pregunté a un suboficial qué habían hecho.

—Son traidores a la patria, son testigos de Jehová. Hasta que no juren la bandera, de acá no se van. Algunos están hace más de 4 años.

Los obligaban a acostarse directamente sobre el piso, sin colchones, y cada tanto les tiraban baldazos de agua para que no se pudiesen dormir.

Nos entregaron el uniforme, nos vacunaron y nos llevaron a una estancia en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, donde transcurrió nuestra pobrísima instrucción militar.

En Monte armamos las carpas. Cada soldado tenía un paño, así que había que armarlas buscando un compañero con el cual aparejar las dos aguas de la improvisada cubierta.

Nos levantaban a las 5 de la mañana con un silbato y nos tenían a los saltos todo el día, marchando durante horas al sol, sobre calles de campo polvorientas, casi ahogados por el calor, la tierra y la fatiga.

Nos obligaban a aplaudir plantas de cardo y de chamico, hasta que nos sangraban las manos. Armar y desarmar el fusil FAL, aunque solo tuvimos un día de práctica de tiro real.

Mientras, comíamos guisos aguachentos y mate cocido con pan duro. Un día me enfermé. Enterocolitis febril, seguramente por el agua que sacábamos de un molino a pocos metros de las letrinas. Me deshidraté y fui perdiendo kilos. Me dejaron tirado en la carpa, absolutamente solo.

Me salvó mi viejo cuando llegó el día de visita. Al verme en ese estado, llamó inmediatamente al capitán Pérez Cometto.

El oficial me llevó en su jeep y en diez minutos estaba en una cama cómoda y limpia, dentro de la carpa-hospital. Inyecciones de urgencia, suero y el teniente coronel Peña —jefe del regimiento— dándome una amabilísima charla de compañía.

En dos días ya estaba recuperado y en pie.

Siguieron esos días y ese trato por parte de nuestros suboficiales a cargo. Una noche hicimos instrucción nocturna y nos ordenaron tomar prisioneros a los de la otra sección. Un suboficial ató a un compañero tomado prisionero de pies y manos y con las estacas de la carpa lo crucificó sobre el piso, le abrió los pantalones y, alentado por la risa cómplice de los demás, le metió un hormiguero completo adentro del calzoncillo.

Los oficiales no hacían nada frente a estos excesos. La sensación era que los dejaban jugar con total libertad.

Raúl Ronco de La Plata, estudiante de Ciencias Económicas, y Rolando Rapp, que había ingresado en Medicina, nuevos compañeros amigos, me ayudaron a reír para no llorar.

Lo único que aprendí fue a marchar a paso redoblado, a hacer la venia, a contestar a los gritos cualquier pregunta y a cepillarme los dientes en cinco segundos.

La ropa, el calzado y las carpas eran cosas que ya venían muy gastadas por el uso; y la comida, repugnante. Pero hubo una jornada diferente. Fue el día en el que llegó de visita el general Bussi, en ese entonces jefe de la décima brigada. Esa fue la única jornada de práctica de tiro, en medio de un exagerado despliegue de tanques y de helicópteros. Era un show artísticamente montado para el general.

Acompañando ese gesto, nos dieron ropa nueva que nos obligaron a poner y nos sirvieron milanesas con puré ¡y postre! A la mañana siguiente tuvimos que devolver todo.

Finalizado el mes de instrucción, volvimos al regimiento y nos licenciaron por un fin de semana. Me sentí como un pájaro liberado de su jaula.

Quién es Miguel Savage

♦ Nació en Adrogué, Argentina.

♦ Es excombatiente de la guerra de Malvinas.

♦ Fue viajante de comercio y empresario independiente.

♦ Escribió los libros Malvinas: Viaje al pasado y Malvinas: Sobrevivir y honrar la vida.

Seguir leyendo:

Últimas Noticias

Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro