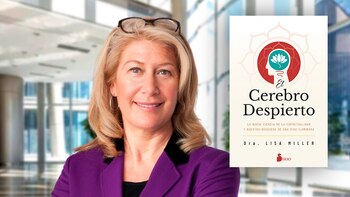

Hay quienes afirman que cosas como la meditación, un paseo por la naturaleza o la lectura de un texto sagrado son algunas de las muchas maneras de despertar una profunda capacidad de percepción, distinta a la del día a día. En El cerebro despierto, la doctora Lisa Miller enseña a los lectores a conectar, desde ese estado de conciencia, con una dimensión “invisible” del mundo para todos aquellos a los que les resulta difícil encontrar su lugar de pertenencia.

Entretejiendo las investigaciones de la autora con su profundo viaje de despertar, este libro editado por Sirio es un recorrido a través de las conversaciones entre ciencia y espiritualidad, impulsado por descubrimientos académicos que han revolucionado la manera de entender cómo estamos configurados los seres humanos. Es, además, una guía fascinante para acceder a una “espiritualidad innata” y dar un sentido más profundo a nuestra vida.

En una entrevista a Caras, la autora comentó: “He estudiado detalladamente como al escuchar a Dios o a cualquier ser superior en el que creas, cuando conectamos con esa fuerza, somos más sanos, más felices, nos recuperamos de momentos difíciles más rápido y tenemos relaciones más sanas. La razón por la que creo que este libro es muy importante es porque el mundo está saliendo de una época muy oscura en la que hubo mucha incertidumbre, y esta es una herramienta con la que las personas pueden despertar su cerebro espiritual para conectar con su vida”.

Así empieza “El cerebro despierto”

No se podía hacer nada

Un aullido largo y profundo rompió el silencio de primera hora de la mañana en la unidad de psiquiatría, seguido de un grito. Salí a toda prisa del pequeño despacho abarrotado donde los internos rellenábamos las historias clínicas, dispuesta a atender a quien se quejaba de aquella manera. Antes de que pudiera localizar de dónde provenía el grito, una enfermera dobló la esquina corriendo con una bandeja en las manos llena de frascos y jeringas estériles y desapareció en el interior de una de las habitaciones. Un instante después todo volvió a quedar en silencio. Las luces fluorescentes se reflejaban en las paredes color parduzco y los suelos de linóleo gris.

Era el otoño de 1994. Yo había terminado hacía poco el programa de doctorado en la Universidad de Pensilvania y, para hacer las prácticas de psicología clínica, había elegido la unidad de hospitalización de un centro psiquiátrico de Manhattan, que estaba incluido en la red de hospitales universitarios más vanguardistas en el estudio de la salud mental y la aplicación de tratamientos psicoterapéuticos. Dado que el enfoque clínico y la calidad de la atención habrían sido parecidos en cualquier otro gran hospital urbano de Estados Unidos, llamaré a este pabellón simplemente Unidad 6.

Los pacientes de la Unidad 6 (he cambiado todos sus nombres y detalles identificativos) eran de las más diversas etnias y edades, muchos de ellos pobres, muchos con vidas muy duras y diagnósticos recurrentes, muchos además con problemas de drogodependencia. A veces, la policía los traía contra su voluntad al servicio de urgencias para impedir un suicidio o un homicidio.

No era el hospital que alguien elegiría prioritariamente –quienes tenían un buen seguro solían ir a otros centros– pero tampoco era el summum de la fatalidad terminar allí; nada que ver con que a uno «lo enviaran al norte», como eufemísticamente se referían muchos médicos y pacientes a un instituto psiquiátrico del norte de Nueva York. Sin embargo, todos los pacientes que conocí habían ingresado y vuelto a ingresar una y otra vez; tenían unos expedientes de ocho o diez centímetros de grosor.

Yo era una de los cuatro internos de la planta, donde atendíamos cada uno a dos pacientes hospitalizados y a otros ocho en régimen ambulatorio. La jornada empezaba cada día a las ocho en punto con una reunión de equipo, en la que psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y auxiliares nos reuníamos alrededor de una mesa para escuchar todo lo ocurrido desde la noche anterior: qué habían comido los pacientes, si se habían aseado, cómo habían dormido o si había habido algún episodio disruptivo.

«El señor Jones tenía mal olor esta mañana» o «La señora Margaret se negó a cenar», informaba por ejemplo una auxiliar. No hay duda de que los hábitos básicos de higiene y aseo personal pueden tener relación con aspectos de la salud mental, pero siempre me resultaba extraño que en un pabellón dedicado a la curación de conflictos interiores pasáramos tanto tiempo hablando del cuerpo físico.

La mayoría de los pacientes llevaban batas de hospital, en vez de ropa de calle, como si estuvieran allí a la espera de una intervención o en tratamiento por una enfermedad física que los obligara a permanecer en cama. Ya había tenido la misma sensación la primera vez que pisé un pabellón psiquiátrico a mediados de los años setenta, cuando tenía alrededor de ocho años. Mi querida abuela Eleanor, que se había pasado años yendo y viniendo desde Iowa hasta la Universidad de Chicago para estudiar Psicología, me llevó a visitar a su amiga íntima que estaba ingresada. Habían crecido juntas y habían seguido siendo amigas toda la vida. Aunque no era pariente mía, siempre fue para mí la tía Celia.

Al llegar al hospital, me confundió descubrir que no parecía estar enferma. No llevaba ningún vendaje visible, no estaba conectada a ninguna máquina, tenía una sonrisa radiante y un agudo sentido del humor. Y, sin embargo, como todos los demás pacientes de la planta, que llevaban el dolor grabado en el rostro o tenían la mirada perdida, estaba confinada en una cama estrecha en una pequeña habitación.

Me impresionó el sufrimiento que percibí en muchos de los pacientes y lo aislados que parecían estar la tía Celia y los demás. Años más tarde, me enteré de que mi abuela Eleanor era muy conocida por su activa intervención para que la psicoterapia se introdujera en los hospitales estatales, donde los métodos que se les aplicaban a los pacientes eran las inyecciones, la camisa de fuerza o la terapia electroconvulsiva, y de que había abogado por que se trasladara a pacientes como la tía Celia a residencias geriátricas, donde pudieran recibir atención médica continua y disfrutar a la vez de más calor y apoyo humanos.

Quién es Lisa Miller

♦ Es autora del exitoso libro The Spiritual Child y profesora del programa de psicología clínica del Teachers College de la Universidad de Columbia.

♦ Es la fundadora y directora del Instituto de Espiritualidad Mente Cuerpo, el primer programa de postgrado impartido en una universidad de la Ivy League.

♦ Su innovadora investigación ha dado lugar a más de un centenar de artículos empíricos que se han publicado en revistas tan destacadas como Cerebral Cortex y The American Journal of Psychiatry, entre otras.

Seguir leyendo:

Últimas Noticias

Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

El personaje principal de “Santander, 1936″, es el tío del escritor, que en ese entonces acababa de volver de Francia. Agitación política y sus consecuencias

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

El autor contando que su abuela mató a su abuelo de un tiro. Pero el libro, que tiene menos de cien páginas, va mucho más profundo. Allí el autor, que murió en mayo, dice que los norteamericanos tienen veinticinco veces más posibilidades de recibir un balazo que los ciudadanos de otros países ricos

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

El columnista venezolano, uno de los más leídos en castellano, publica un nuevo libro, “Lo que nos está pasando”. Habló con Infobae sobre sus temas principales: las nuevas estrategias dictatoriales, el rematch electoral entre Joe Biden y Donald Trump, el combo del populismo, la polarización y la posverdad y la sensación generalizada de vivir un periodo de crisis histórica

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

Yara Nakahanda Monteiro, Bruno Vieira Amaral y Afonso Reis Cabral estarán en la Feria del Libro porteña. Aquí comparten expectativas sobre su encuentro con autores y editores argentinos

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro

La aclamada escritora portuguesa, que estará en la Feria del Libro, reflexiona sobre el papel de la literatura en la denuncia del machismo y la represión, destacando similitudes y diferencias entre continentes