Hace diez años, la vida de la periodista argentina Bárbara Anderson cambió para siempre cuando Lucca, su primer hijo, nació con parálisis cerebral nivel 4. “Leucomalacia periventricular bilateral en ganglios basales, generados por hipoxia al nacer”, para ser más precisos, una discapacidad que le impide la movilidad, salvo por las pupilas (y con mucho esfuerzo).

Los doctores y terapeutas de México, donde la periodista reside junto a su esposo y sus hijos, fueron determinantes: “La parálisis cerebral no tiene cura; la epilepsia sólo se controla”, le repitieron una y otra vez hasta que Anderson tomó esa aseveración como algo irrefutable. Pero una casualidad (tal vez no tan casual) le dio un giro de 180 grados a su historia.

Durante una entrevista, uno de los empresarios ganaderos más importantes de México le comentó que un conocido suyo estaba realizando unas investigaciones sobre el cerebro en la India y le propuso llamarlo para consultarle sobre el diagnóstico de Lucca. Como si el destino terminara de encajar las piezas de un rompecabezas, esa investigación giraba en torno a la posibilidad (hasta el momento inédita) de hacer crecer las neuronas mediante un complejo tratamiento futurista que permite regenerar tejidos con una mezcla de electromagnetismo y ondas de radio.

“En un desayuno de trabajo, el hombre que cría más vacas en Occidente me conectó con un científico en Oriente -allá, donde las vacas son sagradas-, con lo cual comenzó una cruzada llena de expectativas que convirtió a Lucca en el primer niño fuera de India en regenerar sus propias neuronas sin cirugía, sin medicinas y sin trasplantes”, escribe Anderson en Los dos hemisferios de Lucca, el libro en el que cuenta esa travesía que la llevó a cruzar el mundo para buscar una vida mejor para su hijo.

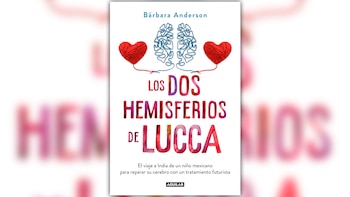

Editado por Aguilar, Los dos hemisferios de Lucca es un testimonio de resiliencia, de una madre -y una familia entera- dispuesta a todo por su hijo. Explica Anderson: “Estoy escribiendo esto para que jamás se queden con un no, para que nunca se queden con ‘qué hubiera sido si…', para que no compren un diagnóstico por más sesudo que sea quien lo firme. Y para que nunca piensen que algo es imposible”.

Así empieza “Los dos hemisferios de Lucca”

DE VACAS MILAGROSAS MEXICANAS A VACAS SAGRADAS EN INDIA

No podía cambiar la cita. Estaba agotada, pero tenía que llegar a las 9:30 en punto al restaurante Lipp del Hotel J. W. Marriott para encontrarme con Jesús Vizcarra. Él es uno de los empresarios ganaderos más importantes del país y del mundo, y son pocas las oportunidades en que concede entrevistas cuando viaja desde su natal Culiacán a la Ciudad de México.

Es viernes 31 de octubre de 2014 y necesito con urgencia, además, tener el tema del lunes siguiente para la columna diaria que publico en el periódico Milenio. Entre Halloween, Día de Muertos y un semiforzado puente de fin de semana, no podía cancelar la cita.

—¿Se siente bien? —fue lo primero que me preguntó Vizcarra con su voz contundente desde la impecable mesa de largos manteles.

—Sí, gracias. Perdón si llegué tarde.

—No, no es eso. La veo muy cansada.

—Sí, lo estoy, pero ya me encuentro aquí, así que arranquemos la entrevista —dije mientras con un ademán que es casi automático en mí sacaba el celular para grabarlo y mi Moleskine para tomar notas y cifras y hurgaba en el fondo de mi bolsa para averiguar si otra vez había olvidado mi pluma.

—En serio, ¿le pasó algo? Tome un poco de agua, ¿se siente bien?

—Bueno, no. Tuve un problema en casa y no pude dormir. Anoche mi hijo Lucca sufrió una convulsión y tuvimos que llevarlo de emergencia a El Hospitalito del Español; terminamos regresando a casa de madrugada, y después, con la adrenalina y el susto, ya no pude dormir.

—¿Qué tiene su hijo?

Suspiré hondo y me quité los lentes (sabía que íbamos a tardar un poco en empezar aquella entrevista sobre la mayor productora de carne del país).

Comencé por decir lo menos difícil: mi hijo tiene epilepsia y sus convulsiones son algo ya “normal” para mí, y no son pocas las semanas en que durante las noches —porque sus crisis siempre comienzan cuando se duerme profundamente— terminamos con su papá y su hermano en urgencias, peleando con sus venas frágiles y escurridizas para canalizarlo, para aplicar más valium del que ya le dimos en casa y esperar, con todos los monitores encendidos, a que la convulsión yugule (esto es, que se pase la crisis) y Lucca quede casi en coma farmacológico.

Después me animé a decir lo más difícil: mi hijo tiene parálisis cerebral infantil y en la mayoría de los casos esta discapacidad tiene asociada la epilepsia.

—¿Y quién es el médico o cuál es el mejor tratamiento en el mundo para tratar lo que él tiene?

Tratando de contener la amargura en mis palabras, mitad por el cansancio y mitad por lo personal y doloroso que el tema representaba para mí, le dije que no lo sabía. Jugaba con la textura del mantel prístino del Lipp y, mirando la tela, le dije lo que siempre escuché de doctores y terapeutas: la parálisis cerebral no tiene cura; la epilepsia sólo se controla.

—No puedo creer que una periodista tan importante como usted no haya “reporteado” sobre esto ni buscado más información sobre qué puede hacerse al respecto.

Su frase me dolió. ¿Cómo se atreve a decirle eso ni más ni menos que a una reportera? ¿Cómo se atreve a mezclar mi carrera y mi vida privada? ¿Cómo puede soltar tan alegremente una frase tan poderosa y a la vez tan agresiva? ¿Sabe lo que es mi día a día? ¿Sabe que voy corriendo de las exigencias de mi trabajo a las de los médicos y terapeutas, de mi casa a la guardería, donde no sólo velo por Lucca sino por su hermano, Bruno, de apenas un año de edad?

Creo que Vizcarra notó mi mirada lacrimosa y ofendida, y rápidamente cambió el tono de su voz.

—Déjeme que le cuente una historia personal, algo que me pasó con mi hijo, para que me entienda. Porque las cosas siempre pasan por algo.

Me contó que veinticuatro años antes, cuando era dirigente del gremio de la carne en Sinaloa y estaba en una junta, lo llamó su esposa. Del otro lado del teléfono ella lloraba porque Raúl, su pequeño hijo de cuatro años, estaba muy mal. Dos días antes, en una reunión con amigos, un sábado, en Mazatlán, alguien le dijo que el pequeño tenía un ojo desviado. El lunes la madre lo llevó al oftalmólogo, quien ordenó que le hicieran de inmediato una tomografía computarizada.

“Cuando me llamó el neurólogo, que en esos tiempos era el secretario de Salud de Sonora, me dijo que le había detectado un tumor en el cerebro y que era muy grave. Yo los alcancé en el hospital. Un amigo nos prestó su avión privado y volamos a Tucson para que atendieran a mi hijo”, resumía con rapidez.

Una vez que operaron a su hijo y que salieron de la crisis de esa situación, Vizcarra se preguntó qué hubiera pasado si en vez de haber volado a Estados Unidos hubiera tenido que ingresar a un hospital local. “Me invitaron a conocer el Hospital Civil de Culiacán, al cual llamaban ‘El Hospital de la Muerte’ “, seguía relatando mientras el mesero iba y venía en espera de poder tomar la orden.

De inmediato cambió el tono de la charla. Yo pensé que esa anécdota en realidad era una forma de crear empatía en un desayuno que estaba destinado a no convertirse en uno de “otra entrevista más”.

Ni él ni yo sabíamos en ese momento que esos cafés fríos en mi taza y en la suya eran el prólogo de una impresionante cruzada que unos años más tarde me llevó al otro lado del mundo y a viajar un par de siglos adelante en el tiempo.

El director de aquel hospital público pidió a Jesús Vizcarra, al final de la visita, donar un techo para proporcionarles sombra a los familiares que pasaban días enteros afuera, bajo el sol, esperando a sus parientes internados. “No, tú no necesitas eso; este hospital requiere cambiar todo el eje de gestión, porque es algo terrible, deplorable y deprimente. Entonces le dije que yo sería presidente del patronato del hospital”.

En aquel momento le pidió seiscientos mil pesos al gobernador local, Renato Vega, para pagar a proveedores y comenzar la operación desde cero.

En poco tiempo logró que aquel hospital se convirtiera en el mejor del noreste del país y entonces pensó en una manera de multiplicar este modelo de salud para todos. “Así nació Salud Digna hace once años”, me decía mientras seguía explicándome la importancia de los primeros diagnósticos, subrayando que el primer contacto con un médico constituye la respuesta binaria entre la vida y la muerte. Un dolor de estómago puede ser una indigestión o apendicitis. Que alguien detecte lo uno o lo otro después de hacer ecografías y análisis en esa primera consulta puede significar la diferencia entre vivir o morir.

Hasta ese momento yo nunca había escuchado sobre esta red de clínicas de atención primaria de alta tecnificación. Ahora sigo mucho más su crecimiento. A mediados de 2018 el sistema ya sumaba cien clínicas distribuidas en treinta estados y atendía a diez millones de mexicanos cada año a muy bajo costo.

“A partir de Raúl dejé de pensar —como muchos empresarios y yo mismo pensábamos hasta ese momento— sólo en atesorar más y más. Entendí que eso no es correcto y no genera ningún valor, excepto el económico. Uno debe ayudar”, me decía.

“¿Por qué le cuento todo esto? Porque en el consejo asesor de mis clínicas hay un médico mexicano, quien me dijo que estaba haciendo algo de investigación sobre el cerebro con unos socios en India. Me lo presentó hace unos meses en Washington el embajador Eduardo Medina Mora y desde ese momento me ha estado asesorando con una visión más global de la salud. ¿Qué tal si le marco ahora? Quizá él sepa de algo para su hijo”.

Sin dejarme oportunidad de decir algo, ya estaba marcando desde su celular.

“¿Qué? Ah, que estás durmiendo… ¿Estás en India? Bueno, ya te desperté, ahora necesito que ayudes a una amiga cuyo hijo está delicado”.

Del otro lado de la línea estaba este médico (al que llamaré Dr. J. por razones que más adelante comprenderán), quien me preguntó por el diagnóstico de Lucca.

Con tono calmado, a pesar de haberlo despertado al otro lado del mundo, me hizo algunas consultas primero con respecto a las convulsiones y luego sobre las causas que habían generado su parálisis cerebral.

“Hipoxia —dijo desde la habitación del Hotel Oberoi, en Bangalore—; es una de las causas más comunes de destrucción de tejido neuronal. Y, mire, qué casualidad, justo estoy aquí trabajando con un científico que ha logrado regenerar tejidos, entre ellos las neuronas”.

Me dio algunas definiciones científicas, me habló de este colega indio que incluso había logrado calcular la carga eléctrica de las células y su efecto en el funcionamiento químico de las mismas. Me dijo que estaban probando de manera experimental un aparato llamado Cytotron, que con una mezcla de electromagnetismo y ondas de radio lograba hacer que los tejidos del cuerpo se regeneraran, incluyendo algo que hasta ahora era imposible: crecer neuronas en zonas determinadas del cerebro.

“Sí, ya sé qué me va a decir: que las neuronas no crecen. Eso mismo decía yo, porque es lo que hemos aprendido tras siglos de neurología. Pues ya es posible hacerlo dentro del cerebro. Me gustaría explicarle mejor cuál es la base científica de todo esto. ¿Ustedes viven en la Ciudad de México? ¿Podrían recibirme para revisar a su hijo la semana que viene?”.

Corté la llamada. Dejé el teléfono sobre el mantel y miré llorando a Vizcarra: “¡Parece que justo ahora están investigando sobre accidentes cerebrales y regeneración de neuronas! No lo puedo creer”.

Al otro lado de la mesa, debajo de su frondoso bigote negro, Jesús Vizcarra esbozaba una sonrisa.

No recuerdo lo que me dijo sobre sus ranchos, ni de sus miles de cabezas de ganado. Rápidamente anoté en mi libreta que su empresa SuKarne ya era el segundo mayor engordador de ganado del planeta, dueña de 70% de la producción de carne del país y la mayor exportadora mexicana de proteína animal. Con eso tenía para mi columna.

Me despedí y, mientras corría por el piso encerado del Hotel Marriott hacia la puerta, le hablé a mi esposo.

“Andrés, ¿estás en casa? No sabés lo que me acaba de pasar. Hablé con un médico en India que me dijo que podría ayudar a Lucca para hacerle crecer las neuronas que perdió el día que nació. Voy para allá a contarte”, le dije con un hilo de voz, porque mi entusiasmo no podía ser mayor.

Siempre me sucede. Lucca es como un botón de volumen de sentimientos en mi vida: cuando algo está mal con él, mi dolor es mucho más fuerte que cuando el enfermo es su hermano. Cuando logra hacer o superar algo bonito, mi emoción es enorme… una alegría que no se puede comparar con nada.

Ahí estaba yo, en las escaleras del hotel, sin saber cómo procesar tanta información, sin entender la fuerza de ese rayo de sol que me iluminó de golpe.

Desde el día en que nació Lucca, nunca nadie nos dio esperanzas concretas: había que esperar unos años para saber si la parálisis cerebral que le provocó su “accidente de parto” era tan poderosa como para afectar no sólo la parte física sino también la intelectual.

Desde aquella madrugada del 14 de octubre de 2011 en que vino al mundo, no dejamos de peregrinar por los consultorios de diferentes médicos, de probar diversas corrientes de terapias de rehabilitación y métodos de estimulación, de experimentar con nuevas medicinas y de sentir, en el fondo, que en realidad toda esa búsqueda nos mantenía ocupados en el día a día y solapaba la angustia a futuro que los dos arrastrábamos: sabíamos que por su condición, Lucca no podría separarse de nosotros en toda su vida.

Él no podía mover intencionalmente ninguna parte de su cuerpo, excepto sus pupilas y con mucho esfuerzo. Experimentaba movimientos involuntarios: no controlaba sus brazos ni sus piernas, los cuales explotaban a patadas y dolorosos puñetazos sin sentido. No emitía muchos sonidos y babeaba sin parar. Nunca logró succionar: aún come por un botón gástrico; tampoco controla esfínteres. En resumen, depende de nosotros para todo.

Hacía pocos meses nos habían asegurado que su diagnóstico era parálisis cerebral infantil. Porque hay un consenso —irresponsable para mi gusto— de no poner ese título a su discapacidad hasta cumplidos los tres años de edad del paciente.

Antes, cuando nos preguntaban qué tenía Lucca, Andrés y yo repetíamos un diagnóstico lleno de conceptos complicados, un conjunto de términos científicos que generan el mismo tabú que el cáncer: “Lucca tiene leucomalacia periventricular bilateral en ganglios basales, generados por hipoxia al nacer”.

A sus tres años, teníamos por primera vez el nombre de su discapacidad, y también teníamos, por azares del destino, una posibilidad de mejorar esta difícil condición. En un desayuno de trabajo, el hombre que cría más vacas en Occidente me conectó con un científico en Oriente allá, donde las vacas son sagradas, con lo cual comenzó una cruzada llena de expectativas que convirtió a Lucca en el primer niño fuera de India en regenerar sus propias neuronas sin cirugía, sin medicinas y sin trasplantes.

Ese café con Vizcarra en México nos llevó, tres años y medio después, hasta Bangalore, donde descubrimos que el futuro de la medicina es más esperanzador de lo que nos imaginábamos y que se pueden tratar enfermedades si se actúa directamente sobre las proteínas que alimentan a las células responsables del funcionamiento del cuerpo.

Ese café fue el inicio de un viaje que aún seguimos transitando y que nos devolvió a nosotros, y en poco tiempo a miles de personas, la esperanza de tener una vida plena, aun con el diagnóstico más desalentador.

Quién es Bárbara Anderson

♦ Nació en Argentina en 1973.

♦ Ha destacado por su trabajo como periodista de economía, finanzas y negocios en medios impresos, en línea, de televisión y radio, tanto para grupos locales e internacionales.

♦ Es columnista de negocios en Grupo Milenio y activista por los derechos de las personas con discapacidad, tema en el que ha logrado impulsar cambios legales trascendentales en materia de la inclusión a través de la asociación Yo También.

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro