Hay que imaginarse a James Joyce en su vida anterior a la gloria, antes de ser comparado con Albert Einstein y Sigmund Freud. Es decir, antes de que su obra maestra, el Ulises (1922), cambiara el destino de la literatura universal. Por ejemplo, el Jim de catorce años que, bajo la lluvia tibia de Glasgow, acompaña a su padre borracho, incapaz de caminar en línea recta. O al adolescente que lee como un desquiciado mientras en el piso de abajo se muere uno de sus hermanos menores, George, por una mala recomendación médica. O el ya más crecido James Joyce, cuando vuelve de París a Dublín para despedir a su madre agonizante: en ese cuarto cerrado con olor a muerte, el sacerdote les pide a los presentes que se arrodillen y clamen al Señor. En la solemnidad del momento todos se arrodillan salvo dos personas. Uno es James; el otro es su hermano Stanislaus.

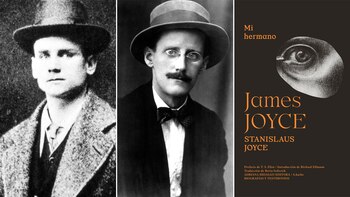

Stanislaus Joyce era el hermano menor de James. Era, además, su mejor amigo: nadie tuvo tantas charlas con el autor del Finnegans Wake como Stanislaus; nadie comprendió mejor su origen y la inspiración de casi todas las referencias que aparecen en su obra. Con la edición en español de Mi hermano James Joyce (Adriana Hidalgo), publicado originalmente en 1957, podemos explorar de primera mano la relación entre los dos y recuperar los primeros veintidós años de James, ya que Stanislaus murió en 1955 y el libro quedó inconcluso.

Hay distintos motivos para leer una novela hasta el final: Vladimir Nabokov sostenía que el lector inmaduro se identifica con las peripecias de los personajes, y que en cambio los lectores maduros leen para saber hacia dónde va el autor. En este caso, el destino del retratado es lo que menos importa. ¿Qué información puede darnos Mi hermano James Joyce que no haya ofrecido ya Richard Ellmann, el obsesivo biógrafo del más grande escritor irlandés? Si todo libro es policial en la medida que el lector debe resolver algún tipo de enigma, en este caso hay una intriga para seguir adelante: ¿qué quiso hacer realmente Stanislaus Joyce, el profesor de literatura sin talento que, como la luna, vivió siempre de la luz que irradiaba James?

Correspondencia entre vida y obra

James y Stanislaus Joyce nacieron en Dublín, en 1882 y 1884 respectivamente, en una familia numerosa de clase media. Con el tiempo, la familia se volvía cada vez más pobre y se mudaba muy seguido. La principal causa del declive, según Stanislaus, era la poca voluntad de trabajo del padre –empleado público raso primero, desempleado después– que, sumado a un alcoholismo casi total, lo hacían una persona difícil de tratar. Como buenos irlandeses, dos obsesiones conocieron de chicos que más tarde se encargaron de combatir: el catolicismo y el patriotismo. Ya sobrevuela, por supuesto, una pregunta inevitable cuando hay dos hermanos y uno de los dos es un genio: si nacieron en la misma casa bajo las mismas circunstancias, ¿por qué él y no su hermano? O, trasladado a la primera persona: ¿por qué él y no yo?

Al principio se señala que James fue un escritor que no creaba a partir de la imaginación, sino que “tomó muchos incidentes de su experiencia, y transformó e inventó otros”. De esta forma, Stanislaus afirma que el objetivo del libro es buscar el origen de las imágenes que aparecen en la literatura de su hermano James. Por ejemplo, una maestra que vivía con la familia, la señora Conway, una mujer “desagradable y obesa [...]. Debía sufrir ciática, supongo, porque tenía dificultad para sentarse y levantarse”, aparece recreada en Retratos de un artista adolescente. Otro ejemplo es Joh Kelly de Tralee, un amigo de la familia que aparece en la misma novela con el nombre de señor Casey. Y así, los ejemplos se suceden.

Las primeras páginas son muy profesionales, en el peor sentido de la palabra. Stanislaus busca correspondencias anecdóticas entre la vida y la obra de su hermano, eso que, según Juan José Saer, convierte a la biografía en “un género perseguido por la sombra de la trivialidad”. Los problemas de las biografías son los problemas de la vida. Leer la experiencia vital del biografiado con la óptica de un gran suceso posterior, como si el primer cigarrillo fumado en la infancia o una mala nota en el colegio fuesen decisivos para lo que vino después, hace que la masa dispersa y caótica de la experiencia quede reducida a una caja prolija y ordenada.

Sin embargo, con el correr de las páginas y de las correspondencias entre vida y obra, pareciera que el motivo del libro es otro. Da la sensación de que Stanislaus, resignado a ser una figura gris, quiere trascender a través de la obra de su hermano. Un ejemplo entre otros: “En realidad, solo dos de los cuentos, ‘Un encuentro’ y ‘Una madre’, se basan en experiencias personales. El resto de los cuentos son pura ficción o elaborados con experiencias ajenas, fundamentalmente mía, como demostraré más adelante”.

Por fortuna, Stanislaus olvida su amenaza y se centra en el relato familiar. Es la ventaja de que el libro no esté terminado: todavía no hay correcciones, se notan las hilachas y los cambios de rumbo. Los dos hermanos fueron educados en colegios católicos de la orden jesuita y eran obligados a tomar la comunión. Las dudas de Stanislaus con respecto a las verdades religiosas son de muy alta calidad, y hay varias discusiones con su hermano al respecto. James, en cambio, no manifiesta las dudas teológicas que aparecerán más adelante. De nuevo surge la pregunta de por qué Mi hermano James Joyce no se lee exactamente como una biografía: los años pasan y el autor jerarquiza hechos mínimos, mientras omite otros que en una biografía profesional serían importantes. Por ejemplo, los conflictos que después tuvo James con la idea de Dios.

El guardián de mi hermano

Otra clave de lectura es la del hermano como defensor. El título original del libro es My brother’s keeper, es decir, “el guardián de mi hermano”. Una vez famoso, James Joyce fue criticado por sus contemporáneos por distintos motivos. “Yeats, Russell y el envidioso Eglinton insistieron en la arrogancia de mi hermano, pero era un juicio equivocado, de mala fe”, escribe Stanislaus, “porque James era franco en su falta de aprecio a los hombres de letras que juegan con la literatura”. Hay una larga seguidilla de páginas dedicadas a la relación de amor-odio entre James y William Butler Yeats, el gran poeta irlandés que le abrió las puertas de París con recomendaciones y contactos, pero con quien no faltaron los cruces de críticas y reclamos.

En 1903, James Joyce viaja a París para estudiar medicina, pero fracasa: padece hambre, las mieles de la ciudad le son esquivas. Desde allá publica reseñas en revistas literarias de Londres, en las que critica el patriotismo y el catolicismo de Irlanda. Sus escritores compatriotas nunca le perdonaron las críticas mordaces. Otros literatos, como Italo Svevo, también fueron críticos con el autor. Así las cosas, y bajo esta óptica, Stanislaus escribió Mi hermano James Joyce para limpiar la imagen de James. Pero si ese fuera el objetivo real, habría que amputar unas cuantas páginas. De hecho, las mejores. Descartado el libro como defensa, hay una última justificación posible.

Brillar con luz propia

¿Quién no soñó alguna vez con escribir su autobiografía? Si la mayoría de nosotros no lo hace, es por humildad: nada justifica que las memorias de nosotros, simples mortales, sean dignas de un libro. Stanislaus encontró una forma de sortear el obstáculo: tuvo la suerte de ser hermano de uno de los cuarenta o cincuenta genios que dejaron su marca en el siglo XX. Así las cosas, Stanislaus supo que tenía luz verde para escribir sus memorias. La única condición era consignar acá y allá algunas referencias que remitieran a la obra monumental de James Joyce. Lo hace en las primeras páginas, como para satisfacer al editor. Después se olvida por completo y habla de lo importante: la relación tormentosa con su padre.

Los mejores momentos del libro, los que primero vienen a la mente, son los referidos a la relación de Stanislaus con su progenitor, un problema que James no tiene. En esas partes, Stanislaus se olvida de hablar de la obra de su hermano: está en pleno trance evocativo. Por ejemplo: “Las horas de la escuela transcurrían en medio de una gran tensión y en casa no había relajamiento posible. No facilita los estudios de un niño tener en la otra punta de la mesa a un borracho preguntándole: ‘¿Aprobarás?’, ‘Sí, lo intentaré’, ‘Eso es, eso es lo que quiero’ (repetido decenas de veces). Y luego nuevamente: ‘¿Aprobarás?’, ‘Lo intentaré’”.

Escenas como esa están diseminadas en toda la autobiografía. “Mi padre me llamaba ‘el chacal de mi hermano’, y cuando se cansaba de repetirlo me explicaba científicamente que yo no tenía luz propia, sino que brillaba con la ajena, como la luna”. “Todo lo que se pudre forma una familia”, escribió Fabián Casas. El funcionamiento de la ingeniería hogareña era todo menos tranquilo: un padre borracho y una economía doméstica cada vez más pobre, hermanos que mueren uno tras otro por enfermedades. La madre nunca se recupera de la muerte de uno de sus otros hijos y muere a los cuarenta y cuatro años. El padre, después del funeral, se queda hasta el amanecer de copas en el bar.

El espíritu de la familia parece encapsularse entero en esa noche. Es verdad, James está presente, pero no es el gran escritor que ilumina el siglo; es apenas un buen personaje secundario. Y entonces sí: en esa larga noche familiar que duró más de veinte años, Stanislaus es la luna. El superyó de la casa: el superjoyce. El más razonable, el que aconseja, el que hace lo correcto y busca lo mejor para los demás. Es el único que, esa madrugada, enfrenta a su padre por destruirlo todo, y la única respuesta que recibe es: “Tú no entiendes, muchacho”. El que sostiene el fino alambre del esqueleto familiar. El que consuela a su madre y oficia de pared para que reboten las ideas geniales de James. El integrante de la familia a quien nadie le pregunta cómo está porque se asume que no tiene grandes problemas. Ese es nada más y nada menos que Stanislaus Joyce, quien solo logra hacerse oír disfrazado de biógrafo de James: bienvenidos a su autobiografía.

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro