Dietro ognuna delle ventitré persone uccise dalla bomba nella sala da pranzo della polizia federale ci sono familiari, amici e colleghi che ancora oggi li piangono ancora, come Gloria Paulik, che ha saputo della morte del padre, il sergente Juan Paulik, quando aveva dieci anni ed era il terzo dei suoi cinque figli, nato e cresciuto in una famiglia a Villa Ballester, nella Grande Buenos Aires, dove non ha mai avuto abbastanza soldi.

O come Juan Carlos Blanco, figlio del cassiere in sala da pranzo, che gli aveva dato il suo nome completo, segno di quanto tempo il ragazzo aveva aspettato dopo quattro figlie femmine. Juan Carlos aveva undici anni quando ha scoperto nella sua casa di Ciudadela una notizia in cui ancora non crede affatto: «Spero ogni giorno che torni a casa», racconta.

C'erano altre volte: la moglie si occupava della casa e il marito forniva i soldi, almeno nelle famiglie Paulik e Blanco. Le morti causarono dolore e anche improvvise, inaspettate, difficoltà finanziarie al punto che, ad esempio, la vedova di Paulik e i suoi cinque figli dovettero lasciare la casa che avevano affittato.

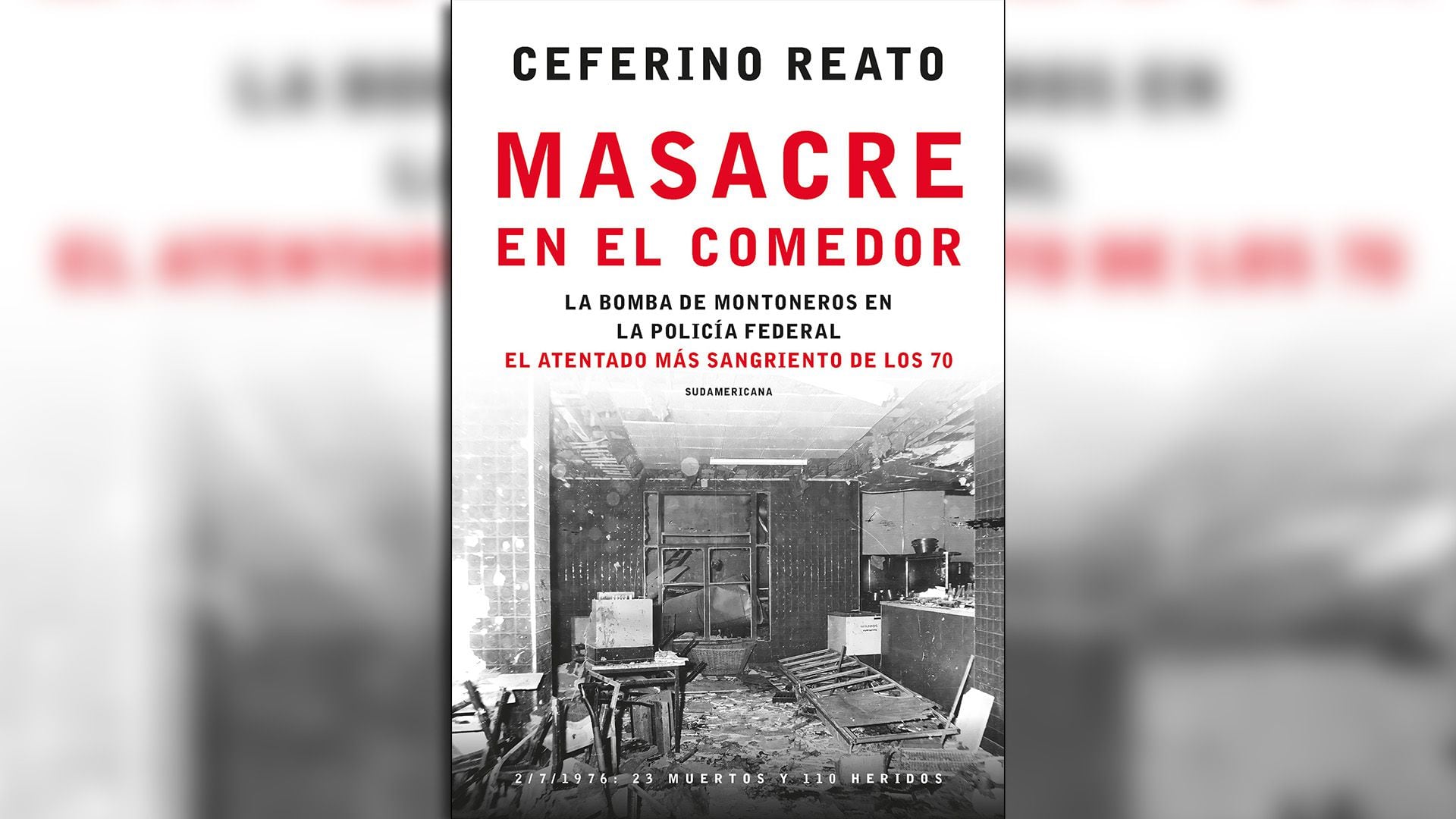

C'erano cinque donne tra le vittime della bomba vietnamita che ha distrutto il casinò della Federal Security Sovrintendenza il 2 luglio 1976, nel centro di Buenos Aires.

Una di loro era l'unica persona che non apparteneva alla polizia, l'unica vittima civile: Josefina Melucci de Cepeda, 42 anni, che lavorava presso la società statale Yacimientos Petrolíferos Fiscal, ed è andata a pranzo con l'amica, il sergente Maria Olga Pérez de Bravo, anch'essa morta.

«Fina, il documento è pronto; vieni a prenderlo», l'aveva avvertita Maria Olga, di buon mattino. Era il passaporto di una vicina di casa di Josefina; viveva in una casa in stile inglese a Villa Urquiza con suo marito, Antonio Cepeda, e i loro tre figli: Alejandra e Carolina, di undici anni e Gabriel, di dieci anni.

Sempre allegra e disponibile, Josefina aveva chiesto alla sua amica di polizia il documento del figlio di un vicino.

Carolina Cepeda ha visto sua madre l"ultima volta quel venerdì di metà mattina, quando la metropolitana della linea B si è fermata alla stazione di Uruguay e la ragazza è scesa con suo padre, che la stava portando dal medico. Era l'ultimo bacio che le aveva dato e che l'avrebbe accompagnata, come un tesoro, per tutta la vita.

La madre ha continuato a fare un'altra fermata, alla stazione di Carlos Pellegrini; ha lavorato per un paio d'ore presso la sede YPF ed è uscita a pranzo con l'amica; lungo la strada, è entrata in un negozio e ha comprato una copertina, costretta dal freddo intenso di quel mezzogiorno invernale.

«La bomba di Montoneros mi ha distrutto la vita», ha detto Carolina Cepeda, che aveva appena cinque anni: «Mi ha costretto a indossare una maschera per nascondere il dolore di perdere mia madre in un modo così assurdo. Sai com'è quando arriva la festa della mamma e che, mentre i tuoi compagni disegnano quadri per le loro madri, sai che l'unica cosa che potrai fare quel giorno è portare un fiore al cimitero? E che devi indossare la tua faccia migliore perché la gente non deve sopportare il tuo dolore ogni giorno?»

Sua sorella maggiore, Alejandra, aveva undici anni. «Mia madre era un sole; era arrivata dalla Spagna all'età di nove anni; era una donna allegra, sempre molto utile ai suoi vicini e ai suoi colleghi, alla YPF, dove svolgeva i compiti amministrativi», ha ricordato.

Il marito di Fina, Antonio, ha dovuto archiviare il sogno di famiglia di espandere il negozio di gomma che possedevano al confine tra i quartieri di Villa Urquiza e Belgrano R, per il quale avevano già acquistato una proprietà più grande perché, logicamente, doveva prendersi cura dei tre bambini, che erano molto giovane.

«Papà è morto tre anni fa; era un padre esemplare e ci manca molto. Ha sempre voluto giustizia», ha detto Alejandra.

«Penso che le due sorelle non abbiano mai voluto avere figli in modo da non subire quello che abbiamo subito dopo la bomba», ha detto Carolina. «La stessa cosa è successa a nostro fratello, Gabriel, che aveva dieci anni ed era anche molto colpito», ha aggiunto Alejandra.

Josefina Melucci de Cepeda è morta all'istante per una profonda ferita alla base del collo e il suo corpo è stato rimosso il giorno successivo dal marito.

Sebbene la maggior parte dei commensali fossero agenti di polizia di basso rango, i dipendenti dei negozi e delle aziende della zona si sono recati anche al Casinò della Sovrintendenza della Sicurezza Federale, in Moreno Street alle 1400. Ad esempio, de Suixtil, che era all'angolo e fabbricava abiti, giacche, camicie e cravatte, e dove sottufficiali e ufficiali potevano aprire un conto corrente con un'unica firma. Anche da YPF, ESSO e alcune banche, come El Nación.

María Olga Pérez de Bravo, la padrona di casa di quel pasto fatale, aveva 43 anni, ed è stata ricoverata alla Churruca «in coma, dovendo sottoporsi a un intervento chirurgico al cranio per rimuovere un grande frammento di metallo incorporato nel cuore del tessuto cerebrale, che ne ha causato l'esfalazione (gangrenazione)», secondo il medico Richard Lotito. Inoltre, «aveva più fori di tre o quattro millimetri di diametro» nella gamba destra, nel naso e nella fronte. Ha resistito otto giorni fino alla sua morte e anche il suo corpo è stato rimosso dal marito, Alfredo Bravo.

La terza vittima femminile fu il caporale Elba Ida Gazpio, a cui mancavano dodici giorni al compimento dei quarantasette anni. La figlia di ventitré anni, Liliana Tejedo, era un'agente e stava mangiando con lei, ma si è alzata dieci minuti prima dell'esplosione per dare la sedia a un'amica di sua madre, il sergente Maria Esther Pérez Cantos.

Un evento fortuito che gli ha salvato la vita. «Ho visto che Maria Esther era in piedi perché non riusciva a trovare un posto; c'era una folla incredibile in sala da pranzo perché era l'inizio del mese e avevamo incassato il nostro stipendio», ha detto Liliana.

«María Esther, ho finito di mangiare, siediti qui», disse, alzandosi dal tavolo, con il portafoglio in mano.

«No, se state chiacchierando.

«Sono già in ritardo per l'ufficio.

L'agente Liliana Tejedo ha camminato per meno di cento metri, è salita nell'ascensore e, quando ha raggiunto la sua scrivania, al primo piano del Dipartimento Centrale della Polizia Federale, dove stava svolgendo compiti amministrativi, è entrato un vice commissario molto agitato.

- Hai sentito l'esplosione? chiese a Liliana e alle sue compagne.

«No, qui, nell'edificio? ha risposto, ricordando che c'erano state minacce di bombe nel Dipartimento Centrale.

«No, sembra che fosse al Federal Security Casino.

«È allora che è iniziato il mio dramma», ha ricordato Liliana Tejedo.

È solo che madre e figlia erano molto legate, probabilmente perché il padre di Liliana le aveva abbandonate quando lei, che era figlia unica, aveva sette anni. «Con uno stipendio a cui siamo sopravvissuti a malapena, mia madre ci ha fatto guadagnare entrambi. Ha lavorato al primo piano della Federal Security, nel Department of Records and Reports; nei compiti amministrativi, non portava nemmeno armi», ha detto.

«Poi ho scoperto», ha aggiunto, «che la bomba era stata piazzata proprio dietro di me, su un altro tavolo. Maria Esther era seduta al mio posto, mia madre era proprio dall'altra parte della strada. Pertanto, i loro corpi sono stati distrutti; nel caso di mia madre, il processo di identificazione è durato quasi dieci ore ed è stato solo a mezzanotte che hanno confermato che anche lei era morta».

«Eravamo molto vicini», ha ricordato. Non sono mai tornato in sala da pranzo e ho passato anni a non riuscire a entrare dalla porta. Non sono andato alla veglia, che si è tenuta il giorno successivo, sabato 3 luglio, nel cortile coperto della Guardia di fanteria, nel dipartimento centrale di polizia. Non potevo nemmeno andare al tributo organizzato dai suoi compagni di ufficio. Mi hanno dato il permesso e tornerò tra quindici o venti giorni. Ho lavorato lì fino al 1980, quando è nato mio figlio e ho chiesto di andarmene».

«È un argomento che continua a rendermi molto nervoso; mi fa star male; da quando abbiamo fissato il giorno dell'intervista, sono triste. In più di quarantacinque anni, è la prima volta che parlo con qualcuno che non conosco», ha detto Liliana Tejedo sul punto di piangere.

Ha aggiunto che «molte persone che mi conoscono non sanno come sia morta perché dico sempre che è morta in un incidente. Non credo che potrei sopportarlo se qualcuno mi rispondesse, per esempio: «I militari hanno fatto cose orribili». Mia madre non c'entrava nulla; era una povera operaia, che adempiva ai doveri amministrativi e non portava nemmeno armi! È sopravvissuto a malapena con il suo stipendio, ma con quello stipendio ci ha fatto passare quando mio padre ci ha abbandonati. È morta proprio mentre stava finendo il processo di separazione».

È stato suo zio, il vice commissario Horacio González, a gestire tutte le pratiche relative all'identificazione e alla rimozione del corpo di Elba Gazpio, che hanno richiesto quasi dieci ore perché completamente mutilato, mentre Liliana è stata confortata dal marito e dalla nonna.

«C'è stato», ha detto Tejedo, «un fallimento nel controllo dell'ingresso alla Federal Security. Aveva un cancello enorme, ma sempre un'anta del cancello era aperta. Sul marciapiede un poliziotto ti ha chiesto dove stavi andando e, subito dopo l'ingresso, c'era il banco di sorveglianza, ma, se ti conoscevano già, raramente ti facevano aprire il portafoglio. Infatti, mia madre è morta con il suo portafoglio. Alla fine, mio zio mi ha dato la sua carta d'identità e un'agenda che aveva nel portafoglio: sono stati trafitti dalle sfere d'acciaio della bomba vietnamita».

Il corpo di Elba Gazpio è stato completamente mutilato: è stata decapitata, con fratture multiple in quasi tutte le ossa del cranio e del viso, e perdita di massa cerebrale. Il dottor Luis Ginesin ha spiegato che, inoltre, aveva più lesioni e fratture alle gambe, l '"amputazione traumatica» del braccio destro e ferite e fratture sul braccio sinistro, dalla cui mano sono riusciti a rimuovere due anelli.

La sua amica, il sergente Maria Esther Pérez Cantos, 49 anni, era la quarta donna nella lista dei morti; il suo corpo è stato rimosso dalla figlia, Maria Susana Burgos Pérez. Anche la sua testa era separata dal suo corpo; «fratture multiple del cranio, esposte e chiuse, con perdita di massa cerebrale; ustioni di tipo AB (intermedie) nella regione malare e mandibolare destra; ferite alla gamba destra e scorie e lividi in diverse parti del corpo», secondo il dottor Jorge Luis Russo.

L'ultima vittima donna era l'agente Alicia Lunati. Il suo corpo era carbonizzato dall'ombelico in giù, così come le sue mani, e aveva ustioni intermedie sul viso e sul cuoio capelluto, e segni e lividi dappertutto. Suo padre, Pedro Lunati, ha rimosso il corpo; ha anche ricevuto due anelli di metallo bianco, uno con una pietra lucida incolore, e un centinaio di pesos che sua figlia portava in tasca.

I corpi furono così danneggiati dalle caratteristiche della bomba vietnamita usata dai Montoneros, uno dei due gruppi guerriglieri più potenti degli anni '70, di origine peronista. Non conteneva solo trotilo ma anche pali o sfere d'acciaio, che, una volta fatto esplodere il dispositivo, si trasformavano in un'esplosione che perforava tutto ciò che riusciva a trovare, dai tavoli, sedie e pareti ai commensali stessi.

Centodieci persone sono rimaste ferite, molte delle quali con gravissime conseguenze a causa delle mutilazioni causate dall'onda d'urto, mentre mangiavano i piatti buoni, sostanziosi ed economici nella sala da pranzo.

Montoneros affermò di aver cercato di eliminare preferenzialmente l'alto personale della Polizia Federale, come «baricentro» della repressione illegale della dittatura, ma dei ventitré morti solo due erano ufficiali e di rango molto basso. Sette delle vittime non stavano nemmeno svolgendo compiti di polizia: la tavola calda, il cassiere, un cameriere, un'infermiera, un pompiere, un sottufficiale in pensione che stava facendo il suo lavoro di fattorino del pane e il dipendente della YPF.

È stato l'attacco più sanguinoso degli anni '70, ma anche nella storia del paese fino al 18 luglio 1994, quando un'auto la bomba ha distrutto l'AMIA e ha lasciato ottantacinque vittime. Ha ucciso più dell'attacco terroristico all'ambasciata israeliana del 1992, trent'anni fa. E avrebbe ucciso ancora di più se Montoneros avesse raggiunto il suo scopo originale di abbattere l'intero edificio.

Oltre i nostri confini, continua ad essere il più grande attacco a un'unità di polizia del mondo. Nessun altro agente di polizia è stato attaccato in quel modo. Nonostante tutto questo, la Giustizia non ha mai indagato su di lui, né durante la dittatura né in democrazia, e fino al massacro in sala da pranzo, nessun giornalista o storico aveva scritto nulla su questo argomento.

*Giornalista e scrittore, tratto da Massacre in the Dining Room.

CONTINUA A LEGGERE:

Más Noticias

Debanhi Escobar: hanno messo in sicurezza il motel dove è stata trovata senza vita in una cisterna

La persona più anziana del mondo è morta all'età di 119 anni

Macabro ritrovamento in CDMX: hanno lasciato un corpo insaccato e legato in un taxi

Le aquile d'America affronteranno il Manchester City in un duello di leggende. Ecco i dettagli

Perché è bello portare i cani a conoscere il mondo quando sono cuccioli