A principios de la década del ‘60, las tensiones de la Guerra Fría estaban en uno de sus puntos más altos y se manifestaban a los ojos del mundo no solo con posicionamientos geopolíticos sino – y de manera mucho más manifiesta – en dos competencias que no tenían nada de deportivas: la carrera armamentística y la espacial.

Para Estados Unidos y la Unión Soviética, poner el primer hombre en el espacio era un objetivo estratégico y quien lo lograra antes se anotaría una victoria tecnológica y científica sin precedentes que, además, sería una demostración de poder.

Guerra Fría y carrera espacial

Las dos potencias llevaban más de una década enviando animales al espacio. El primero fue Albert I, un macaco que la NASA hizo despegar el 11 de junio de 1948 y perdió la vida en el intento. Después de él, siguieron más monos, ratones, conejos y perros.

De esa etapa, el animal astronauta cuyo nombre todavía hoy se recuerda es Laika, una perrita callejera lanzada en la cápsula Sputnik II por los soviéticos en 1957 que murió pocas horas después del despegue debido al estrés y las altas temperaturas.

Producto de esos ensayos con aciertos y errores se llegó a una primera conclusión: en un vehículo adecuado, un ser vivo podía ser enviado al espacio, sobrevivir allí y ser traído de regreso a la Tierra.

No era, como se suele decir, un dato menor, sino también que abría una puerta inmensa hacia el espacio exterior: si un animal era capaz de sobrevivir y, además, volver sano y salvo, un ser humano también podría hacerlo.

En las palabras que hacia el final de la década pronunciaría Neil Armstrong al poner sus pies sobre la Luna, ese paso anterior también sería un gran salto para la humanidad.

El animal de prueba

Sin embargo, antes de poner un hombre – en ese momento a nadie se le ocurrió enviar a una mujer – en el espacio era necesario desvelar otro interrogante: qué podría hacer en condiciones de gravedad cero. O, más precisamente, ¿sería capaz, en esas condiciones, de operar una nave espacial?

Eso no se podía probar con ratones, conejos o perros, y tampoco era cuestión de mandar un ser humano casi a ciegas. La única posibilidad era enviar un animal entrenado para que pudiera operar los controles.

La elección no resultó difícil: había que entrenar y mandar a un chimpancé, el animal cuyo ADN es el más parecido al del hombre – a diferencia del resto de los monos, es un homínido – y capaz de aprender y realizar acciones relativamente complejas.

Para probar eso, el chimpancé Ham fue lanzado al espacio – como parte de la misión Mercury – el 31 de enero de 1961, hace hoy 63 años.

El número 65

Ham no se llamaba entonces Ham sino que se lo conocía solo por un número, el 65, del lote de chimpancés traído por la fuerza Aérea estadounidense desde África para entrenarlos en el Holloman Aero Med (HAM), cuyas siglas le compondrían luego el nombre con que pasaría a la historia de la conquista espacial.

Nacido en Camerún en 1957 – el mismo año en que la perrita Laika murió en el espacio – Ham llegó con decenas de sus congéneres a los Estados Unidos en 1959 para ser examinado y luego entrenado en el centro de medicina espacial.

El entrenamiento consistía en que aprendieran a tirar de una palanca de acuerdo con una serie de estímulos provocados con luces y sonidos. Por ejemplo, si se encendía una luz azul, los chimpancés debían de tirar de una palanca en los 5 segundos siguientes.

Fue un aprendizaje cruel para los chimpancés, con el método de premios y castigos. Si realizaban la acción que les “ordenaba” la luz o el sonido – por ejemplo, tirar de la palanca – les daban una banana como recompensa, pero si se equivocaban recibían una descarga eléctrica en las plantas de los pies.

También fueron sometidos a simulaciones de exposición a la gravedad cero, algo que también se estaba haciendo por entonces con los primeros candidatos humanos a astronautas.

No todos los chimpancés reaccionaron igual y hubo algunos que se desempeñaron mejor que otros durante el entrenamiento. Para fines de diciembre de 1960, el equipo del Holloman Aero Med seleccionó a seis – cuatro hembras y dos machos – para ser enviados a la base de lanzamiento de Cabo Cañaveral el 2 de enero de 1961.

Hasta el mismo día del vuelo el equipo de Cabo Cañaveral no definió cuál sería el chimpancé astronauta que iría al espacio. La decisión fue tomada a último momento, cuando – según documentos que hoy están en el Smithsonian National Air and Space Museum de Estados Unidos – vieron que el número 65 se veía “particularmente luchador y de buen humor”.

Para que se sintiera todavía mejor, le dieron un desayuno especial: cereales, leche condensada, vitaminas y medio huevo.

El vuelo de Ham

El número 65 – todavía no se llamaba Ham – tal vez haya guardado en su memoria de chimpancé las sensaciones que tuvo durante su breve viaje espacial, pero le era imposible darse cuenta de que no todo estaba saliendo como los humanos lo tenían planeado.

Estaba previsto que el vuelo de la nave ‘Mercury Redstone’ en la que viajaba Ham alcanzase una altitud de 185 kilómetros con una velocidad de unos 7.081 kilómetros por hora. Sin embargo, debido a problemas técnicos, la nave se elevó 253 kilómetros con una velocidad de 9.426 kilómetros por hora.

Es decir, voló más rápido y alto de lo que estaba previsto. Durante los 16 minutos y medio que duró la aventura, el chimpancé número 65 estuvo seis minutos y medio en condiciones de gravedad cero.

Los cálculos de la trayectoria tampoco se cumplieron como estaba previsto. La cápsula cayó al mar, en el Océano Atlántico, a más de 95 kilómetros del USS Donner, el barco debía recogerla. Cuando finalmente lo rescataron, ya había un poco de agua salada dentro de la nave.

A pesar de los inconvenientes, la experiencia fue todo un éxito. Ham tiró de la palanca respondiendo al estímulo de la luz, como le habían enseñado, aunque demoró un poco más que en tierra, debido a las condiciones diferentes de gravedad.

Se trataba de una prueba fundamental: si el chimpancé había sido capaz de realizar una tarea física en el espacio, los seres humanos también podrían hacerlas.

Por otra parte, aunque se lo vio cansado y se comprobó que estaba algo deshidratado, los exámenes a los que fue sometido demostraron que el chimpancé número 65 había resistido muy bien el vuelo y estaba en buenas condiciones de salud.

Recién entonces se lo presentó al mundo con el nombre que pasaría a la historia: el anónimo 65 se convirtió en Ham.

Los primeros hombres

El vuelo experimental de Ham fue un logro importante para los Estados Unidos en la carrera espacial que mantenía con la Unión Soviética, pero no le alcanzó para ganar la competencia de poner el primer hombre en órbita.

Dos meses después del vuelo del chimpancé, el 12 de abril de 1961, la Unión Soviética llevó al espacio y puso en órbita al piloto de pruebas Yuri Gagarin.

“¡Allá vamos!”, fue la frase que pronunció antes de despegar a bordo de una nave Vostok desde el cosmódromo ultrasecreto de Baikonur, en la por entonces República soviética de Kazajistán, a las 9.07 de la mañana, hora de Moscú. El vuelo duró 108 minutos, el tiempo exacto que demoró en completar una órbita alrededor de la Tierra y aterrizar en la estepa rusa.

Estados Unidos quedó atrás de los soviéticos por poco. Menos de un mes después del vuelo de Gagarin, el 9 de mayo, envió a su primer astronauta fuera de la Tierra. Sin embargo, ese vuelo a cargo de Alan Shepard, fue suborbital y no podía compararse con el del cosmonauta ruso.

Recién el 20 de febrero de 1962, La NASA lograría que un astronauta estadounidense completara la órbita terrestre con la misión Friendship 7, a cargo de John Glenn.

Para esa fecha, Ham seguía en el Holloman Aero Med, donde se seguía paso a paso su estado de salud, en busca de algún efecto demorado de su estadía en el espacio.

Del cosmos al zoológico

También – aunque no pudiera saberlo – tenía su fama: se convirtió en uno de los íconos de la cultura pop, fue portada de la revista Life e incluso se hizo una película con su historia.

Sin embargo, esa gloria no le sirvió para tener una vida mejor que la de otros chimpancés en cautiverio. En 1963, terminados todos sus exámenes, fue a parar al Zoológico Nacional de Washington DC, donde pasó 17 años en soledad. Luego estuvo tres años en el zoológico de Carolina del Norte en compañía de otros chimpancés antes de morir el 19 de enero de 1983 a los 25 años, bastante joven para ser un chimpancé.

Su muerte dio lugar también a un escándalo, cuando el Smithsonian National Air and Space Museum anunció que exhibiría su cadáver, lo que desató una ola de críticas que frustraron la iniciativa.

“Hablando de precedentes espantosos, el de Ham debería ser suficiente para poner nervioso a cualquier veterano espacial cuando piense cómo lo van a tratar después de su muerte”, publicó The Washington Post en una columna sobre el asunto.

El esqueleto de Ham se conserva en el Museo Nacional de Salud y Medicina de Maryland, mientras que el resto de sus despojos están enterrados en el predio del Salón de la Fama del Espacio Internacional de Alamogordo, en Nuevo México.

Últimas Noticias

El misterio de la muerte de Juan Pablo I, el Papa que duró 33 días: controversias y teorias conspirativas

La falta de una autopsia oficial y la rapidez del proceso fúnebre alimentaron hipótesis que persisten a casi 50 años de su fallecimiento

¿Quién es Jeannie Rice? La mujer de 77 años más rápida del mundo

Considerada una de las mejores corredoras de la historia -informa The Times-, la atleta demuestra que la edad es solo un número, conquistando nuevas metas físicas con determinación y una actitud incansable

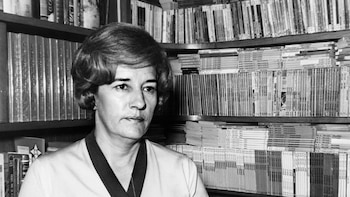

Millones de lectoras sentían que las entendía como una amiga y la adoraban: el reinado de Corín Tellado en la novela romántica

Fue despreciada por la crítica, ignorada por el canon literario y amada por sus millones de lectoras. Escribía una novela por semana y vendió más ejemplares que muchos premios Nobel. ¿Quién fue la mujer que convirtió el amor en un fenómeno editorial sin precedentes?

Un maquinista bajo una enorme presión, puntualidad japonesa, 107 muertos y 562 heridos: el origen de la tragedia de Amagasaki

A la hora pico de la mañana del 25 de abril de 2005, el maquinista de un tren japonés que se había retrasado tomó a alta velocidad una curva cerrada para evitar que lo sancionaran por no llegar a tiempo a la próxima estación. El accidente sacó a la luz las humillaciones a las que eran sometidos los trabajadores de una empresa que no toleraba los retrasos

Cuando los franceses crearon un método para matar sin dolor: la historia de la guillotina y por qué lleva el nombre de un humanista

La Revolución Francesa buscó reemplazar los mecanismos de decapitación de los condenados a muerte utilizados hasta entonces. La espada y el hacha serían suplidos por una máquina. Cómo se construyó, cómo fue la prueba realizada en cadáveres y quién fue la primera víctima