Atención al mensaje y a las palabras, que son de la década del 30. Decía: “Qué bien lo pasamos en lo de Maxine. Fue hermoso tenerte ahí. Tu fuiste una vez más una bendición manifiesta y un rayo de sol en la piscina. Me pregunto si nos volveremos a ver el próximo verano”.

Precioso. Es el mensaje de un adolescente enamorado, herido por el dulce rayo, siempre insospechado, de la pasión, y de la pasión arrebatada. En un ejercicio de imaginación, hasta es posible desentrañar entre sus líneas la dulce fogosidad de quien acaba de aprender las artes del amor con quien no sabe.

Te puede interesar: “Sangre, sudor y lágrimas”, el histórico discurso de Churchill que preparó a su pueblo para luchar contra los nazis

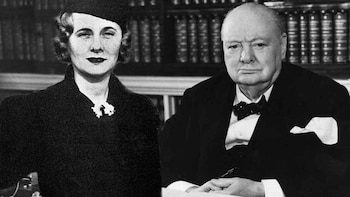

Bueno: de eso, nada. El mensaje lo escribió Winston Churchill en 1934, cuando todavía no era primer ministro ni tenía entre manos impedir que Adolfo Hitler fuese el dueño del mundo. Era un político de prestigio, con la sombra de alguna célebre metedura de pata en la Primera Guerra Mundial cuando tuvo tropas a su mando, a quien lores y comunes escuchaban con atención cuando expresaba sus opiniones sobre el peligro alemán. De adolescente arrebatado, sir Winston tenía nada: era un señorote de sesenta años, embobado por las mieles de un amor acaso tardío. Estaba casado con Clementine Hozier, Lady Clementine para la historia, que supo no enterarse de cualquier desliz de su marido y, si se enteró, conservó la británica actitud de la discreción.

Sir Winston no era un tipo sexual. Tenía la libido puesta en el poder, en Gran Bretaña y, ya en los años 40, en derrotar a los nazis. Creía que Gran Bretaña y Francia eran la cuna de la civilización europea y que sólo su salvación evitaría la barbarie. Una anécdota leve. Un martes fueron a verlo al 10 de Downing Street, gran parte de su gabinete. Le pidieron hacer recortes en el presupuesto de educación del reino para sobrellevar el costo de la guerra. Y Churchill contestó: “¿Recortes en educación? ¿Para qué peleamos esta guerra entonces?”

El amor de Winston

Pero, el amor es el amor. Y a sir Winston lo flechó en los albores de su sexta década. Otra historia leve. Retirado de la armada británica y del almirantazgo, Churchill se carteaba a menudo con el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt; y encabezaba sus cartas de esta forma: “De una ex personalidad naval, al presidente de Estados Unidos”. Estas historias tontas revelan en cuáles caminos de su vida andaba Churchill y cómo es que el amor que lo flechó pasó casi inadvertido para sus biógrafos: no lo citan ni Boris Johnson, con las ganas que tiene de imitarlo aunque sepa que no le da, ni Max Hastings en su fantástica “La guerra de Churchill”. Como gran transgresión en su vida de guerrero, y en medio del energizante desayuno británico con salchichas y hongos salteados, sir Winston pedía un dedo de whisky y hasta arriba de soda. Tan poco le interesaba saltimbanquear en camas ajenas, y hasta en la propia, que cuando supo que su carrera política estaba a punto de despegar en la medida que el poderío nazi crecía en Alemania, olvidó con rapidez su affaire amoroso, el amor adolescente, la pasión fervorosa y los mensajes comprometedores. Tal vez no a la mujer, pero sí todo lo demás.

La estrella de esta historia es la mujer que encandiló a Churchill. Doris Delevingne Castlerosse había nacido en 1900 en Beckenham, un pueblo entonces pequeño vecino a Londres: tenía treinta y cuatro años cuando conoció a Churchill. Para su estrategia de vida, decía que descendía de una familia noble de Bélgica. No era verdad. Su madre era ama de casa y su padre tenía una mercería. Cuando Doris se codeó con parte de la nobleza británica, sus breves recortes biográficos decían que su padre importaba telas. A ver, una cosa es comerciar con telas y otra vender botones, elásticos y puntillas. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo, decía la inolvidable María Elena Walsh.

Te puede interesar: Bebedor empedernido, orador extraordinario y hacedor de historia: la increíble personalidad de Winston Churchill

Como fuere, de un hogar vestido de humildad, emergió Doris con un deseo fijo: tener dinero, fama, joyas y gloria. Eso no tiene nada de malo, sólo que hay que saber para qué se quiere cada cosa porque, en ocasiones, se alcanza alguna y no se sabe muy bien qué hacer con ella. No era el caso de Doris: aspiraba a formar parte de la nobleza británica. Durante la Primera Guerra fue enfermera en un hospital de la Royal Air Force (RAF) en Hampstead. Antes de los veinte años estaba en el negocio de vender ropa de segunda mano a la gente de teatro, actividad al parecer bastante lucrativa en la época. Una de esas actrices, Gertrude Lawrence, amante de un alto oficial del ejército británico, la invitó a vivir con ella en su pequeño departamento de Londres.

Doris, amante profesional

Esa fue su plataforma de lanzamiento. En pocos años, su nombre estaba en boca de todo el mundo de la noche londinense y en la de la alta sociedad británica. Motivos sobraban: Doris era bellísima. Dicho al pasar, también es importante saber para qué son y cómo deben ser usados los dones recibidos. Pero eso lleva a un debate filosófico de café, que no es motivo de estas líneas. Hay tres frases que definen la historia. De Doris decían que tenía “piernas de caballo de carrera”, que supone un elogio de la época, y que era una sensacional “amante profesional”. Lo de “amante profesional” es un eufemismo que oculta, o suaviza, adjetivos, o sustantivos adjetivados, un poco más chungos y en algún caso hasta grosero. La tercera frase era de Doris. Decía: “El castillo de una inglesa, es su cama”. Por esos mares navegamos, capitán.

Te puede interesar: El día que Churchill engañó a Roosevelt con una supuesta invasión nazi a Sudamérica

Sus amantes, todos ligados a, o pertenecientes a la nobleza, la llenaron de pieles, joyas y dinero. Doris creía en su importancia social pero, entre bastidores, la sociedad la juzgaba de modo diferente. Se propuso entonces conseguir marido y título de nobleza. Fue una tarea ardua, riesgosa e ingrata. El que cayó en sus redes fue el vizconde Valentine Castlerrose. No era un tipo muy agraciado, ni siquiera era dueño de una gran fortuna; de él se podía decir que no era profundo, sino que se había venido abajo. Pero tenía un título nobiliario, un castillo en un condado de Irlanda y cierto linaje. Se casaron en 1928 y Doris se convirtió entonces en la vizcondesa Delevingne Castlerrose, Lady Castlerrose para los íntimos. No crean que la familia del vizconde no puso el grito en el cielo, y en otros sitios, ante lo que juzgaban un desatino por parte de Valentine. Pero, el amor es el amor.

Doris, flamante vizcondesa, empezó a gastar a cuenta. Por ejemplo, le apasionaban los zapatos de tela italianos: los usaba cuatro veces y a otra cosa mariposa. Llegó a coleccionar doscientos cincuenta pares de aquellas joyas del calzado. Cuando su marido le sugirió que el momento económico de la pareja era delicado, por ser suave, la vizcondesa amenazó con conseguir más fondos por su cuenta, lo que implicaba lo que ya se sabe. Pero, en verdad, Doris jamás abandonó sus artes de “amante profesional”, casi no vivió junto a su marido, sus peleas eran constantes y ella lo sometió en público a algunas humillaciones duras de soportar. Como casi siempre triunfa la discreción británica, se divorciaron recién en 1938: él la acusó de infidelidad y promiscuidad. No se aceptan sonrisas suspicaces.

Doris conoció a Churchill

Antes, la vizcondesa Doris conoció a Churchill. En 1934 coincidieron ambos en el sur de Francia y en la mansión “Chateau de l’Horizon”, que pertenecía a la actriz estadounidense Maxine Elliott, amiga de la vizcondesa Doris. El “Chateau” era un lugar de encuentro de gente marchosa y noble, por decirlo de alguna manera. Como era de esperar, la vizcondesa tendió sus redes y Sir Winston cayó en ellas: mucho whisky por la mañana con soda hasta arriba, pero el amor es el amor.

Si Churchill quedó encandilado por la belleza de la vizcondesa Doris, la vizcondesa Doris quedó encandilada por el poder que rodeaba a Churchill y el que, pensaba con acierto, podía llegar a rodearlo. Otra historia tonta, aunque no tanto porque está ligada al caso: Churchill pintaba. Quién sabe qué es lo que induce a los guerreros a meterse en las artes plásticas. Hitler también pintaba, mal por supuesto, y lo bocharon en la Academia de Bellas Artes de Viena cuando era adolescente. Si lo hubiesen aceptado, el mundo habría sido otro. Churchill le daba al óleo y a la acuarela, pero de modo más discreto. El hecho es que pintó un par de telas de la vizcondesa Doris, en los que resaltó la belleza de sus piernas y de su pose sensual al borde de la piscina donde ella había sido “una bendición manifiesta”, según su posterior carta de adolescente enamorado.

Pero, para la posteridad rondaban un par de retratos de la vizcondesa pintados por Churchill, tal vez alguna foto juntos, también, lo que, con los años, se transformó en un gran estorbo. Durante tres veranos, tal vez cuatro, los amantes se encontraron en Francia y en la mansión de Elliott. En 1938, cuando el mundo se asomaba con desparpajo a la tragedia de la Segunda Guerra, Churchill, consciente de su ascendiente político, puso fin a la relación: quién podía saber cuándo habría de nuevo otro verano. Ruptura, alejamiento, abandono, retirada, separación, huida, para Doris todo tenía el mismo significado: un adiós inteligente de los dos, diría Enrique Cadícamo en su inolvidable “Por la vuelta”.

La vizcondesa tenía un costado de águila cazadora, depredadora incluso, y no descuidaba ningún flanco. Después del adiós de Churchill, encaró al hijo del ya primer ministro, Randolph, cercano a cumplir los treinta cuando se enredó en las piernas, nunca mejor dicho, de la ambiciosa vizcondesa. Todo transcurrió en la discreción, incluso muchos años después se pensó que era un chisme que pegaba fantástico con la historia de Churchill. Pero quien asegura que el romance existió, es Lindsy Spence, autora de “The Mistress of Mayfair: Men, Money and the Marriage of Doris Castlerosse – La amante de Mayfair – Hombres, dinero y matrimonio de Doris Castlerosse”. Lo de la amante repartida, no compartida, entre padre e hijo tiene morbo. No hay registro de que Winston supiera de Randolph, ni de que Randolph supiese de Winston. Pero Doris sabía de los dos.

Divorciada del vizconde discreto, con Inglaterra en juego, Londres bajo fuego y el mundo en guerra, Doris se fue a vivir a Italia. No dejó de lado su vida activa de amante profesional, todo lo contrario. En Italia conoció a la millonaria Margot Hoffman, una mujer casada con quien mantuvo también una relación sexual: ambas fueron a vivir a New York, pero todo duró nada y la ruptura fue ruidosa y desangelada. Varada en New York, sin contactos, en otro mundo diferente al del Londres y al de la realeza, Doris tuvo que vender algunas de sus joyas para sobrevivir y rebajar la cantidad y calidad de sus gustos caros. Eso no era vida. En 1942 la suerte llamó a su puerta en la figura, ya célebre y rechoncha, de sir Winston Churchill.

El silencio de Doris

Churchill había viajado a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Roosevelt. Ambos cultivaban una amistad, una relación basada en la confianza mutua, rara en política, que sería determinante en el resultado de la guerra. Esta vez, al primer ministro británico no lo movía el amor, ni la pasión, ni aquella piscina del sur de Francia, ni las piernas de la vizcondesa Doris. El asunto eran los cuadros. Si, por lo que fuere, aquellas telas pintadas con imprudente admiración, caían en manos de alguna revista americana, el matrimonio de leyenda de sir Winston y Lady Clementine bailaría en la cuerda floja, y la reputación del primer ministro británico también danzaría al borde del abismo en un momento clave para la alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que había entrado el año anterior a la Segunda Guerra. Demasiado riesgo para unas pocas pinceladas.

Churchill citó a Doris en Washington, cena privada, y le propuso que clausurara para siempre aquellos cuadros, más las cartas que pudiera haber guardado, más todo lo que hubiese de comprometedor. A cambio, le ofreció un bote salvavidas: su regreso a Gran Bretaña. No fue un bote salvavidas, fue un hidroavión de la Fuerza Aérea americana el que, por orden de Roosevelt, llevó a Doris a Londres, con sus cuadros y su promesa de discreción total. La vizcondesa Doris nunca rompió su palabra.

Todo esto se sabe por una tontería. En 1985, Sir John Colville, secretario privado de Churchill, que escribió una serie de diarios sobre la actividad del primer ministro en los años de la guerra, dejó una grabación, hecha en 1985, dos años antes de su muerte, en la que decía de Churchill: “Hizo algo terrible. Tuvo una aventura con Doris Castlerosse”. Una frase a la que no le dieron entonces demasiada importancia, pero que sirvió para que alguien tirara de aquel tenue hilo. El profesor Richard Troye, de la Exeter University, descubrió entre papeles viejos aquella carta que decía lo bien que la pasamos en lo de Maxine. Y listo, no hizo falta más para que cayera el ya ajado muro de la discreción que había rodeado a la historia, que había cumplido su misión por encima de la muerte de sus protagonistas.

En los años siguientes, la familia Delevingne también confirmó la historia y el romance. En especial, lo hizo Cara Jocelyn Delevingne, sobrina nieta de la vizcondesa Doris, que heredó su belleza: hoy tiene treinta años y fue una de las modelos más famosas del mundo para Victoria Secrets, entre otros sellos de la alta moda. “Ellos tuvieron un romance -dijo Cara en su momento- Mis padres lo sabían y hablaban de eso…” Y no más: el sello es la discreción

La historia fue contada también en un documental emitido hace pocos años por el canal 4 de Gran Bretaña, titulado “Churchill’s Secret Affair”. Uno de los cuadros pintados por sir Winston quedó en manos del papá de la modelo Cara, el agente inmobiliario Charles Delevingne y fue subastado en Christie’s, en 2021, con una base de entre cuatrocientas y seiscientas mil libras.

En cuanto a la vizcondesa Doris, su regreso a Gran Bretaña no le trajo paz. El 9 de diciembre de 1942, fiel a su estilo y a su amor por el lujo, se suicidó con barbitúricos en el prestigioso hotel Dorchester, de Park Lane, vecino a Hyde Park, muy cercano al palacio de Buckingham.

Tenía cuarenta y dos años.

Seguir leyendo:

Últimas Noticias

“Ya no me queda paciencia”: la huelga de mujeres que paralizó a Nueva York y el intento de boicot con prostitutas infiltradas

“Los amantes de Teruel”: el drama que revive un pueblo medieval con una fiesta y escenas de un beso inmortal

La foto acertijo: ¿Quién es este niño británico que hoy es un célebre actor?

El hombre que fotografió cada instante de su vida para preservar su historia

El asesinato de Kennedy y las suspicacias que perduran: decenas de teorías conspirativas, un informe fallido y ninguna verdad probada