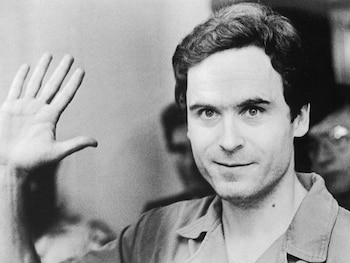

Hasta sus 28 años, Theodore Robert Cowell, nativo de Burlington, estado de Vermont, fue un Golden boy, “nuestro chico de oro”, según la elogiosa expresión de los norteamericanos.

Estudiante con altas notas en la Universidad de Washington y de Puget Sound, Tacoma, logró una licenciatura en Psicología y, más tarde, una matrícula en Derecho, calificado como “brillante” por más de un profesor.

Ted —así se llamaría en adelante, abreviado—era encantador, pero algo extraño: intentó varios trabajos, pero muy poco duró en ellos.

Ése rasgo de inconformismo o inestabilidad estaban lejos de conformar una sospecha o un juicio negativo. Entre otras cosas, porque Ted tenía —de sobra— los dotes que abren las puertas más infranqueables: carisma, sonrisa, lenguaje suave y envolvente.

En la primavera de 1967, a sus 21 años, se enamoró de otro american dream: Stephanie Brooks, tan bella como inteligente, y tan rica como las arcas de su opulenta familia.

Se dijo, muchos años después de los espantosos sucesos que sobrevendrían, que la ruptura de la pareja pudo ser un disparador, o uno de ellos. Porque Stephanie lo dejó por razones muy íntimas jamás reveladas, entre las que se filtró su ausencia de objetivos claros, definidos, para encarar el futuro.

Se cree que Stephanie fue la obsesión de Ted hasta el final, aun en medio de su escalofriante raid: obsesión que se perpetuó en decenas de cartas para lograr reconquistarla, que nunca fueron respondidas.

Pero el brutal cambio aun tardaría. Ted, el encantador, el mejor vestido, el gran conversador, pasó tres años dedicándose a obras comunitarias, se vinculó con altos personajes del Partido Republicano con intención de entrar en la política, y los buenos vecinos de Seattle dejaron escapar lágrimas cuando la policía condecoró a Ted por salvar de morir ahogado a un niño de tres años.

En 1973, luego de tan largo silencio y de cartas sin retorno, Ted vivió su último instante de luz: pasó el verano y el invierno de ese año con Stephanie. Pero una mañana, borroneado por el alba y la nieve, se alejó de ella para siempre.

Sucesos tan contradictorios y un par de hechos sospechosos llevaron a los investigadores a rastrear los orígenes de Ted.

Se supo que era hijo de un veterano de la fuerza aérea, al que no conoció, y de Louise Cowell, que le dio su apellido. Hasta sus cuatro años vivió con sus abuelos maternos, creyendo que eran sus padres, y que su madre era su hermana mayor: un cruce de cables pelados que sin duda desataron más de un cortocircuito.

Hacia 1950, su madre conoció a un tal Johnnie Culpepper Bundy, cocinero del ejército, se casó con él, tuvieron cuatro hijos, y Ted adoptó el apellido Bundy, aunque sin crear el menor lazo afectivo con él.

En 1973, después de abandonar a su adorada Stephanie, empezó a tomar alcohol y a robar en casas y comercios.

Y el 4 de enero de 1974 levantó el telón y puso en escena una desaforada carrera de sangre y de muerte.

Ese día entró al cuarto de la estudiante universitaria Joni Lenz, de 18 años, la golpeó con una barra de hierro, y la violó con una pata de la cama. Al brutal desgarro siguió un daño cerebral permanente.

Casi un mes más tarde atacó en su dormitorio a la estudiante Lynda Ann Healy, de 21 años, la desvaneció de un golpe, y se la llevó. El cadáver de Lynda apareció un año después, semienterrado en una montaña cercana a la Universidad de Washington.

Sin embargo, la policía no vinculó —todavía— los casos de Lenz y Healy. Hasta que en la primavera y el verano de 1974, en alud, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes.

Registradas ocho víctimas, los investigadores empezaron a encontrar patrones, modus operandi. El criminal ataca tanto de noche como de día, a juzgar por la hora de las denuncias de desapariciones. Según testimonios, era un hombre joven y bien parecido que iba cargado de libros, con un brazo enyesado y en cabrestillo, y pedía ayuda a mujeres jóvenes para entrar en su auto, un Volkswagen, y a veces para hacerlo arrancar.

Lentamente, las piezas del rompecabezas empezaron a cobrar sentido… pero no a la velocidad de los crímenes, sucedidos en aterradora secuencia en 1974.

Así fue su raid de muerte:

9 de febrero: Carol Valenzuela, 20 años, desaparecida en Vancouver, Canadá. Su cadáver, junto a otro, fue descubierto en octubre.

11 de febrero: Nancy Wilcox, 16 años, desaparecida y jamás hallada.

12 de marzo: Donna Masson, 19 años, desaparecida mientras iba a un concierto de jazz en el campus universitario.

17 de abril: Susan Rancourt, 18 años, desaparecida mientras caminaba por los jardines del Central Washington State College.

17 de mayo: Roberta Parks, 20 años, citada por unas amigas para tomar café… nunca llegó al lugar. Un hombre con un brazo enyesado le pidió ayuda para subir algunas cosas a su auto. Jamás volvieron a verla.

1 de junio: Brenda Ball, 22 años, salió de la taberna Flam de Burien, Washington, luego de decirle a unos amigos que buscaría a alguien que la llevara a dedo a Sun City, California. La última vez que la vieron, habla con un hombre que tenía un brazo en cabrestillo. Veinte días más tarde denunciaron su desaparición. Nunca llegó a Sun City.

11 de junio: Georgann Hawkins, 18 años, de la fraternidad Kappa Alpha Theta, Seatlle, desapareció después de despedirse de su novio y buscar unos libros para preparar un examen de castellano. Nadie volvió a verla.

14 de julio: La estudiante Janice Otto le dejó una nota a su compañera de cuarto: “Me voy en bicicleta al parque Lake Sammamish”. Allá la vieron hablar con un hombre que tenía un brazo enyesado y le pidió ayuda para subir unos libros a su auto. Desaparecida.

17 de julio: Un hombre con un brazo enyesado secuestró en ese parque a Denise Naslund, que pasaba el día con su novio y unos amigos. El cadáver de Denise apareció en agosto flotando en el lago

18 de octubre: Secuestró y asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local, cuando esta iba a pasar la noche en la casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado nueve días después en Summit Park.

30 de octubre: Laura Aimee, 17 años, secuestrada cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cuerpo apareció en los montes Wasatch. Tenía la cabeza golpeada con un objeto de metal, y había sido violada.

Pero la sangrienta carrera estaba acercándose a su fin.

Soberbio y creyéndose impune, Ted Bundy cometió su primer error el 8 de noviembre de 1974 –el año diabólico–, cuando se acercó a Carol DaRonch en el Fashion Place Mall de Murray, Utah, y simuló ser un oficial de policía: un brusco cambio en su modus operandi.

"Alguien quiso robarte el auto. Vamos a la comisaría para hacer el informe", dijo. Carol, confiada, subió. Ted avanzó unos metros, frenó de golpe, sacó su pistola, e intentó esposarla. Pero solo pudo atraparle una muñeca. Ella luchó con uñas y dientes, lo golpeó en la cara, se tiró del auto y logró que un conductor que pasó por allí la llevara a la comisaría. Una vez allí, narró el episodio y describió al hombre, su auto, y fue posible detectar el grupo de sangre de Ted entre los restos de la pelea.

Pero aún no estaba acorralado.

Esa misma noche —8 de noviembre—, Debbie Kent, 17 años, desapareció de la playa de estacionamiento del instituto Viewmont, cuando se disponía a ver con sus padres una obra de teatro.

Un mes más tarde, un hombre denunció a la policía que la noche de la desaparición de Debby vio salir a toda carrera, de ese mismo estacionamiento, un Volkswagen de color claro, posiblemente beige.

Llegado el año 1975, Ted Bundy cambió de escenario: las montañas de Colorado.

12 de enero: Caryn Campbell, 23 años, acompañó a su novio, el doctor Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen. Mientras estaban en el salón del hotel, ella regresó a su habitación para buscar una revista… pero no volvió. Gadowski y sus hijos esperaron unas horas, y denunciaron la desaparición. Un mes después, un obrero encontró el cadáver de Caryn en un banco de nieve, a varios kilómetros del hotel. La habían violado y golpeado con saña, con furia.

13 de marzo: Apareció un cráneo en una zona boscosa de los montes Taylor, era de Brenda Ball. La batida policial posterior reveló partes de los cuerpos de Lynda Healy, Susan Rancourt, Roberta Parks y Donna Mason.

15 de marzo: Julie Cunningham, 26 años, secuestrada mientras iba a una taberna en Vail. Su cuerpo no fue encontrado.

6 de abril: Luego de una discusión con su marido, Denise Oliverson, 25 años, fue a visitar a sus padres en Grand Junction. No llegó, ni volvió a su casa. Desaparecida. Cuerpo nunca hallado.

15 de abril: Melanie Cooley, 18 años, desapareció al volver de la escuela. Un obrero vial encontró su cadáver el 23 de ese mes. Atadas sus manos, la habían golpeado con una barra de hierro, y una funda de almohada le apretaba el cuello. Además, violada… Como casi todas.

1 de julio: Shelley Robertson, 24 años, viajaba por el país haciendo autostop. Sus amigos pasaron varios días sin noticias de ella. Algunos testigos dijeron que la vieron hablando en una estación de servicio con un hombre que manejaba un viejo camión. El 24 de agosto, su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina no lejos de Georgetown.

Pero fue el principio del fin.

La policía, a fuerza de descripciones, contaba con un retrato del asesino, y Meg Anders casi confirmó su identidad en una llamada anónima al sheriff local:

—Mi novio se llama Ted Bundy, y podría tener que ver con esas muertes.

Pero ninguno de los testigos que habían visto al hombre del brazo enyesado que pedía ayuda lo reconoció en el retrato, la policía desechó la pista, y el monstruo ganó tiempo.

Eligió moverse. Ir de un estado a otro. Cambiar de modus operandi. Pero sus ataques se tornaron cada vez más erráticos y temerarios: había perdido toda la sutileza del cazador, del asesino profesional. Dejaba huellas en todos lados. Como suele suceder con los asesinos seriales, juegan al gato y al ratón hasta que por una razón que nadie puede descifrar quieren ser atrapados.

Y así cayó Ted Bundy.

El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para un control de rutina: comprobar su matrícula. Pero el hombre al volante huyó con el acelerador a fondo.

Desde luego, no tardaron en atraparlo. Su documento decía Theodore Robert Bundy. En el auto había una barra de hierro, esposas, cinta adhesiva, y otros objetos ligados a los crímenes.

El juicio empezó el 23 de febrero de 1976 por secuestro agravado. Ted, de 29 años, confiado, sonreía:

—No tienen pruebas contra mí.

Pero Carol DaRonch lo reconoció:

—¡Es el hombre que trató de secuestrarme y amenazó con matarme!

La sentencia fue leve: 15 años de prisión con chance de libertad condicional.

Las pruebas psico y toxicológicas concluyeron que no era psicótico, drogadicto ni alcohólico, y no presentaba signos de daño cerebral. Pero unos pocos pelos de mujer encontrados por los peritos en el Volkswagen eran, sin duda alguna, de Melisa Smith y de Caryn Campbell, y que las contusiones en sus cráneos correspondían a la barra de hierro usada en casi todos sus crímenes.

Ergo, Ted Bundy afrontó un nuevo juicio. Esta vez, por asesinato. Rechazó a los abogados de la defensa: decidió representarse a sí mismo. Para ello le permitieron ir periódicamente a la Biblioteca de la Corte de Aspen. Y el 7 de junio de 1976, saltó desde una de las ventanas, se rompió un tobillo, eludió a la policía durante una semana viviendo del robo y durmiendo en un ómnibus abandonado… hasta que cayó preso mientras intentaba robar un Volkswagen con las llaves puestas.

En enero de 1977 protagonizó otra fuga, esta vez, como un saltimbanqui, desde el techo del penal hasta otros dos techos. Fue descubierto recién a media tarde del día siguiente. Pero en ese lapso de libertad –unas cinco horas– entró en el edificio de la fraternidad universitaria Chi Omega y atacó a Karen Chandler y a Kathy Kleiner, robó un BMW, puso proa a Pensacola, Florida, donde cayó por última vez: una patrulla reconoció la patente del auto robado.

A raíz de esos ataques, la policía revisó a fondo cada rincón de la fraternidad Chi Omega y encontró los cadáveres de Lisa Levy y Margaret Bowman. Ya no habría escape para Ted Bundy.

En el juicio, los testimonios fueron aplastantes. Nita Neary juró que T.B. era el hombre que vio huir de la fraternidad. El dentista M. Souviron probó que las mordeduras de dientes en el cuerpo de Lisa Levy coincidían con la dentadura del acusado.

El 31 de julio de 1979, luego de siete horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos, y el juez Cowart lo sentenció a morir en la silla eléctrica.

Pero el monstruo no se rindió: como abogado de sí mismo, logró tres postergaciones de la pena capital en 1986: marzo, julio y noviembre. Su último recurso para reducir la sentencia fue confesarle a Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, dónde había ocultado restos de varias de sus víctimas. El rastreo encontró varias cabezas, pero el “perverso con compulsión necrofílica” (dictamen médico) fue ejecutado el 24 de enero de 1989.

Tenía 43 años.

¿Cómo fueron sus últimos instantes? Llamó por teléfono a su madre y rechazó la última comida de los condenados a muerte.

Meses antes, en entrevistas con la prensa, culpó de su instinto criminal a su abuelo, el diácono Samuel Cowell:

—Era un tirano abusador y racista. Odiaba a los negros, a los italianos, a los judíos, a los católicos. Torturaba animales. Y coleccionaba pornografía en su invernadero.

En su último reportaje, dijo:

—Soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. Pero hay personas que al mirarte irradian una especie de miedo. Invitan al abuso. Lo fomentan. Además, ¿qué es uno menos, qué significa uno menos en la faz del planeta?

Palabras que le dan razón al criminólogo Robert Ressler:

—La prensa interpretó muy mal el encanto personal de Ted Bundy. No era el Rodolfo Valentino de los asesinos seriales, como se dijo. Era un hombre brutal, sádico y pervertido.

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

La niña que desapareció luego de cantar villancicos en la iglesia y el candidato a gobernador que se obsesionó demasiado con el caso

El acto heroico del arriero que salvó la vida de los rugbiers de la catástrofe aérea y se convirtió en un “segundo papá”

“Me perdí a mí misma”: el diálogo entre Alois Alzheimer y la primera paciente diagnosticada con la “enfermedad del olvido”

La historia del argentino que se robó la Copa del Mundo en Brasil y la convirtió en lingotes de oro

La vida de Samuel Jackson: de las adicciones que casi arruinan su carrera a coronarse como una estrella de Hollywood