Les années cinquante sont des moments où ce qui s'est levé comme la mousse d'une bière mal servie était le vide : le sillage de la résignation de vivre dans le futur. Les États-Unis étaient pleins de découragement, comme si la société s'était repliée dans son intimité, comme s'il n'y avait rien de plus que cela : emmener le collectif de la maison au travail, puis du travail à la maison - si vous aviez un travail, si vous aviez un domicile - regarder la télévision, fermer les yeux et, espérons-le, rêver. Mais il y en a qui ne le font pas. Toujours, en tout temps, agités, insatisfaits, la tête en feu, il y a ceux qui ne le font pas. Et Jack Kerouac était l'un d'entre eux.

À l'été 1956, il est pompier forestier au sommet du monde. Cela faisait deux mois qu'il s'était installé dans l'État de Washington, à la frontière avec le Canada, sur une montagne appelée Desolation Peak ou, en espagnol, Peak of Desolation. Il vivait dans une cabane et, quand il ne travaillait pas, il écrivait. Il avait publié un livre en 1950, El pueblo y la ciudad, et il en avait écrit dix autres, tous inédits : certains étaient gardés sous le lit ou un coin sans trop d'humidité ; le reste ramassait la poussière dans les bureaux de différents éditeurs, attendant d'être lus par leurs éditeurs, en attendant un opportunité.

Kerouac n'avait pas beaucoup d'espoir parce que, en gros, il écrivait encore, et quand tu continues à écrire tu le fais parce qu'il pense que la meilleure chose qu'il ne l'a pas encore écrite. C'est une équation simple : vous n'avez pas le temps de regarder en arrière, consacrez-vous simplement à taper la voix qui crie dans vos propres pensées. Il y avait plus qu'un simple sentiment. Un éditeur qui a lu le brouillon de Sur la route — « un homme très intelligent », selon Kerouac lui-même, lui a dit : « Jack, cela ressemble à Dostoïevski, mais que puis-je faire avec quelque chose comme ça en ce moment ? » Il le savait lui-même : « Ce n'était pas le moment ».

Jusqu'à ce qu'un jour l'histoire change — en cours de route, elle est déjà imprimée — et ce que vous entendez du Peak of Desolation n'est pas une voix chuchotante, mais le bruit qui, à partir de maintenant, représentera une nouvelle génération, une nouvelle façon de faire de la littérature. « Jack Kerouac devient célèbre du jour au lendemain », écrit Jean-François Duval dans le livre Kerouac and the Beat Generation. « Nous assistons instantanément à la consécration d'un homme qui, comme il apparaît clairement, prend tout le monde pour un autre. Le narrateur est confondu avec l'écrivain. Pire encore, on suppose que cet auteur-narrateur et le personnage qu'il met en scène sont une seule et même chose. »

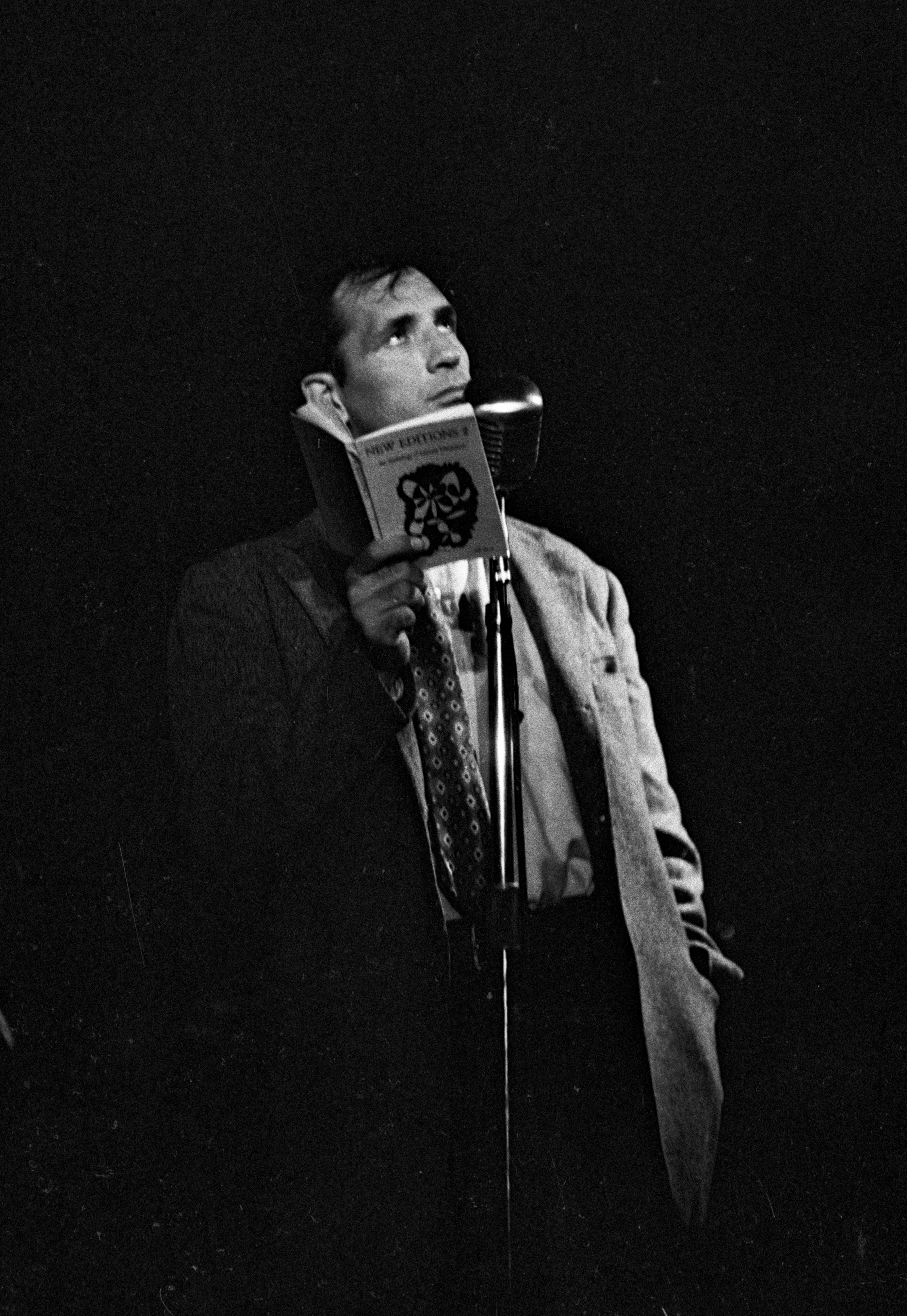

Il y a deux ans, en 1955, dans un bar de San Francisco, un garçon à lunettes nommé Allen Ginsberg, devant un court auditorium qui fume et boit en silence, regarde un carnet, élève la voix et récite : « J'ai vu les meilleurs esprits de ma génération détruits par la folie, des hystériques affamés nus, rampant... » Lawrence Ferlinghetti est présent, l'écoute, s'émerveille, lui propose de publier ce long et beau poème dans sa nouvelle maison d'édition, City Lights. Il sort en 56 et 57 Sur la façon dont il fait cette poussée qui était en train de se construire, ce souffle de fraîcheur, ces étincelles naissantes deviennent une véritable explosion.

« Il ne s'agit pas tant d'un événement littéraire, écrit Duval, que d'un phénomène sociologique. Sur la façon dont il apparaît au bon moment pour cristalliser les aspirations de tout un jeune né pendant la Seconde Guerre mondiale (ou juste avant), une jeunesse animée par l'impulsion irrésistible des Trente Glorieux nouvellement inaugurés et les changements qu'ils entraînent : la croissance exponentielle de la consommation, les avancées technologiques (transistors, télévision) et culturelles (livres de poche, disques de 45 révolutions), la libération progressive des coutumes, l'effondrement des barrières sociales et raciales ».

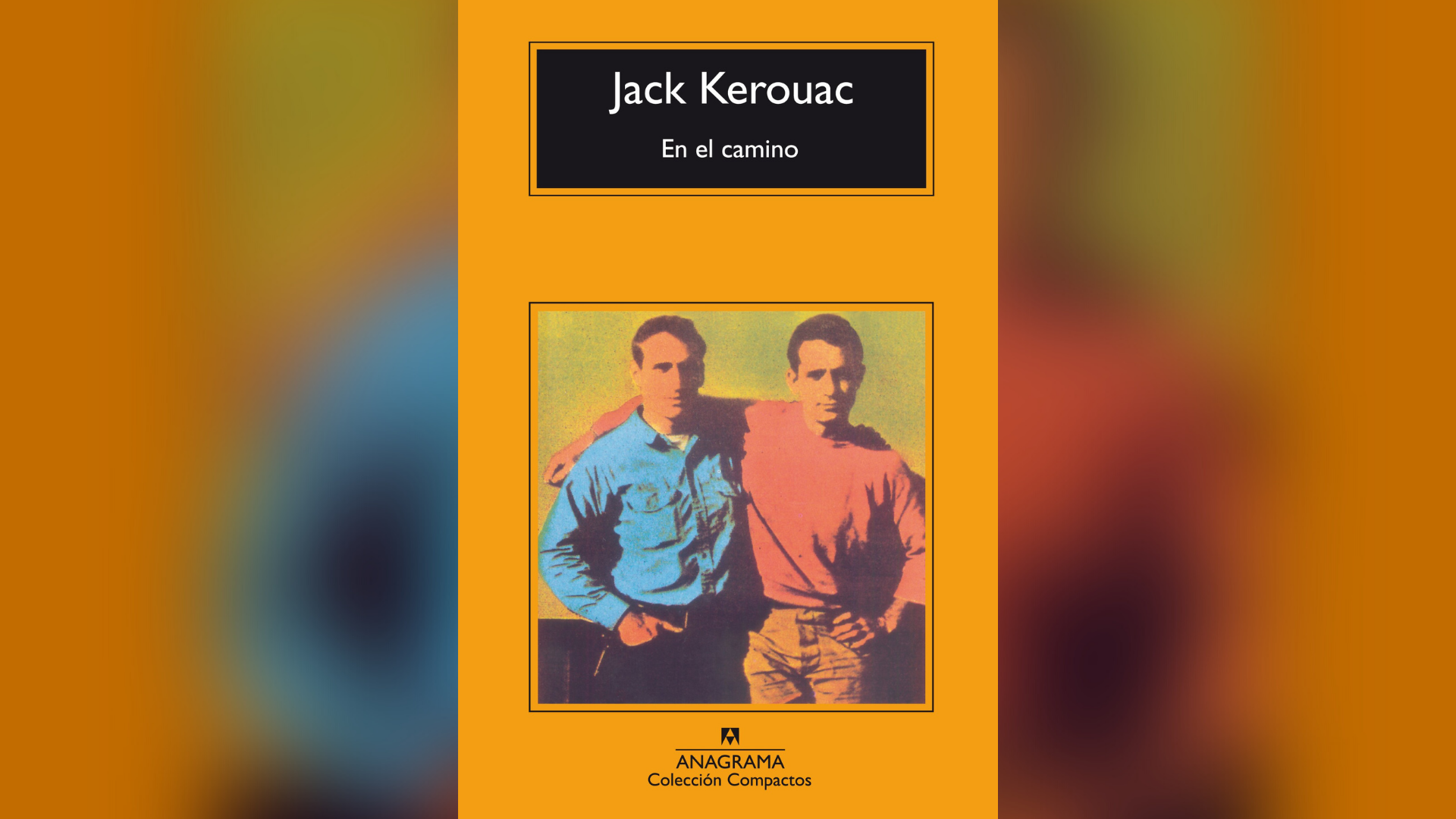

Il avait 28 ans lorsqu'il a écrit ce roman. Ce n'était que quelques jours, trois semaines, entre le 2 et le 22 avril 1951. Il était marié à Jane Haverty — elle n'était pas sa première épouse, et elle n'était pas la dernière — il a vécu à Manhattan. J'étais sur le chemin du retour d'un grand voyage à travers les États-Unis et le Mexique. Le narrateur est Sal Paradise et le protagoniste est Dean Moriarty, pseudonyme de Neal Cassady, l'un de ses amis. L'autre grand personnage, Carlo Marx, est en fait Allen Ginsberg. Ce sont des récits de voyage qui dessinent la toile d'une liberté. Le nombre de livres qu'il a vendus est incalculable. À ce jour, 100 000 exemplaires sont réédités dans le monde chaque année.

Cela commence ainsi : « J'ai rencontré Dean peu de temps après ma séparation avec ma femme. Je venais de vivre une maladie grave dont je ne vais pas parler, sauf que cela avait quelque chose à voir avec la séparation presque insupportable et avec mon sentiment que tout était mort. Avec l'apparition de Dean Moriarty, la partie de ma vie que l'on pourrait appeler ma vie sur la route a commencé. » Il y a une route, de la bière, de la marijuana, du whisky, de la cocaïne, de l'héroïne, des vertiges, beaucoup de vertiges, et la nécessité de « s'allonger sur le dos en regardant le plafond et en se demandant ce que Dieu aurait proposé pour créer un monde aussi triste ». « Le reste pourrait aller en enfer. »

Il est né en plein milieu, le troisième de cinq enfants, le 12 mars 1922 à Lowell, Massachusetts, États-Unis. Fils de Canadiens français venus du Québec, Canada. Jusqu'à l'âge de six ans, le français était parlé à la maison — en cours de route, il a commencé à être écrit dans cette langue — puis il a appris l'anglais et est devenu sa langue officielle. Deux ans plus tôt, à quatre ans, son frère aîné, âgé de neuf ans, prénommé Gérard, est mort, rhumatisme articulaire aigu, et la famille est entrée en implosion. Sa mère a refusé dans la foi, son père dans l'alcool et le jeu. La figure de Dieu était constante ; à l'âge adulte, il l'a menée vers le bouddhisme.

« Issu d'un fort milieu catholique, Jack a prié avant la photo de son frère quand il voulait obtenir quelque chose », raconte Juan Vives Rocabert dans le livre Jack Kerouac : le roi de la beat generation. Un jour, alors que vous êtes encore très jeune, écoutez la parole de Dieu dans le crucifix : « Mon fils, tu es dans un monde de mystère et de douleur incompréhensible, c'est pour ton bien, nous te sauverons, parce que nous considérons ton âme aussi importante que l'âme du reste des gens du monde... mais tu dois souffrir parce que de cela, qui plus est, mon fils, tu dois mourir, tu dois mourir, tu dois souffrir à cause de cela pour mourir de douleur entre les cris, les peurs, le désespoir ».

Juan Vives Rocabert se penche sur cette « situation à laquelle, avec le temps, Jack Kerouac obéirait littéralement » et soutient que « ce message de Dieu n'est peut-être pas nécessairement un phénomène hallucinatoire mais correspond plutôt à une novélisation ou à une mythification d'une partie narcissique de sa personnalité dans laquelle il attribue une sorte de haute mission, même si elle est intensément teintée par un fort masochisme et un fantasme sacrificiel ». Cet épisode est essentiel pour réfléchir à l'œuvre de Kerouac : expérience et imagination, vérité et fiction, le tout dans un tourbillon linguistique.

Il n'était pas nécessaire que ce soit dans les magazines littéraires, dans les émissions de télévision, dans les bibliothèques d'érudits et d'autodidactes, dans les librairies, dans les rêves de milliers de lecteurs - tout cela est finalement arrivé - ; l'écriture était toujours là. Il nomme son mécanisme, sa méthode, sa technique, « prose spontanée », et le définit comme « le libre détournement de l'esprit dans les mers infinies de la pensée, plongeant dans l'océan de l'anglais sans autre discipline que les rythmes de l'exhalation rhétorique et de la narration contestée, comme un poing qui tombe sur un table avec chaque son complet ! Bang ! ». Ressentez, improvisez, tirez.

C'est ainsi qu'il récoltait un travail long, prolifique, fructueux et intense. Quelques livres : The Underground, The Dharma Wanderers, Big sur. Il se forme avec Ginsberg et William S. Burroughs à la tête d'un mouvement qui, d'une part, ne s'est jamais reconnu, et d'autre part, s'est ouvert dans tout le pays. Pour Dennis McNally — il l'écrit dans le livre Jack Kerouac : America and the Beat Generation, a Biography — ils ont créé « un corpus d'œuvres profondément significatives qui méritent d'être étudiées non seulement pour des raisons esthétiques », mais aussi parce que « ce sont des reflets dramatiques de l'historique changements aux États-Unis. »

Kerouac, Ginsberg et Burroughs en tant que trident, la montagne à trois sommets, qui a atteint une masse remarquable, mais en dessous se trouvent un grand nombre d'auteurs. Dans le livre Poetry Beat, anthologie de l'année 2017, on trouve des textes de quarante poètes. John Clellon Holmes, Neal Cassady, Gregory Corso, Herbert Huncke, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, Diane di Prima, Carl Solomon, Philip Lamantia et Peter Orlovsky, mais aussi des personnages quasiment invisibles, tels que Elise Cowen. Cette largeur les fait sortir du lieu de groupe, de fraternité, et les place en tant que mouvement, en tant que génération.

Dans son œuvre, au fond, même si elle peut parfois être perçue comme agitant à la surface, il y a une sensibilité cruciale, un mélange de vulnérabilité et d'audace, de tristesse et d'ardeur, un cri de guerre avec les larmes aux yeux, un hurlement, une flamme profondément poétique. Parce que, comme l'a écrit Allen Ginsberg, « au fond, nous étions tous des poètes ». Gabriel Batalla soutient dans El camino de Jack Kerouac que, bien que son œuvre « ait été mal comprise et rejetée par le monde de l'édition pendant longtemps et même par les intellectuels et les critiques », « aujourd'hui, ce serait une myopie canonique de laisser cela hors des écrivains les plus influents du siècle dernier ».

Il était onze heures du matin du 20 octobre quand il a commencé à vomir du sang. J'étais assis là à boire du whisky et de la liqueur de malt, à écrire quelques notes. Il sentait un point fort dans son estomac et un désir imparable de sortir — et non plus métaphoriquement — tout en lui. De l'hôpital, une ambulance l'a emmené à Saint-Antoine à Saint-Pétersbourg, en Floride. Il a subi plusieurs transfusions et une intervention chirurgicale, mais il était trop tard. Il est mort le lendemain matin, quand l'horloge a sonné 5 h 15. C'était le 21 octobre 1969. Il a été anesthésié pour recevoir l'opération et ne s'est plus jamais réveillé. Il n'avait que 47 ans.

Il y a un livre fondamental dans sa biographie. Il s'appelle The Philosophy of the Beat Generation et d'autres écrits. Il y a des anecdotes, des souvenirs, des confessions, des interprétations et une pulsion transgressive qui semble s'échapper des pages. C'est quelque chose qui se trouve dans ses livres, que l'on voit beaucoup dans sa poésie. Est-ce que ce sont les histoires ? Est-ce le style ? Les scènes, les personnages ? La sensibilité ? C'est ce qu'il dit et c'est comme ça qu'il le dit. « Pourquoi est-ce que je vais attaquer ce que j'aime au-delà de la vie ? C'est Beat. Vivre la vie ? Naa, aime la vie », écrit-il. Et puis : « Je suis désolé pour ceux qui crachent sur la Beat Generation, le vent va les dissiper et les effacer de l'histoire. »

CONTINUEZ À LIRE

Más Noticias

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 9 de enero

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Mañanera de hoy 9 de enero | FGR se niega a confirmar el supuesto deceso de Nemesio Oceguera alias “El Mencho” fundador y líder del CJNG

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informará de diversos temas y responderá preguntas en la conferencia matutina

Mercado de fichajes de la Liga Betplay 2025 - EN VIVO: Estas son las altas y bajas del fútbol profesional colombiano

La bolsa de jugadores del fútbol nacional sigue en movimiento de cara a la pretemporada y el comienzo del campeonato en el primer semestre del presente año

Ni Ayamonte ni Isla Cristina: así es el espectacular pueblo costero de Huelva que está en el corazón de un paraje natural

Ubicada entre Islantilla y Punta Umbría, se trata de una pequeña villa que es uno de los enclaves marineros más bellos de Andalucía al combinar playas de arena blanca, pinares, marismas y dunas

Los templos de l’esmorzar en la Comunidad Valenciana: diez bares para almorzar de lujo en Castellón, Alicante y Valencia

La décima edición de los Premis Cacau d’Or ha distinguido a diez enclaves gastronómicos como mejores templos del almuerzo en la Comunitat Valenciana