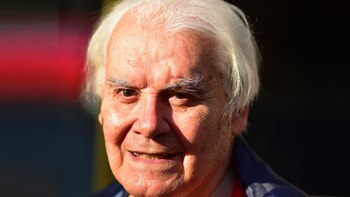

El hombre canoso, de cara arrugada, con las cejas tupidas que invaden parte de su frente ancha yace con la paz de haber desafiado en la vida todos los intentos por lograr lo único que no pudo: ser feliz.

Llegó a San Lorenzo después de haber triunfado como jugador emblemático de Atlético Tucumán y tras dar el paso durante los dos años del Estudiantes antiguo. No le costó mucho a San Lorenzo de Almagro seducirlo para que llegara en la temporada de 1963, integrándose a grandes jugadores que habrían de formar inolvidables equipos.

Fue líder desde su llegada porque sus compañeros se subordinaron a su voz firme, a sus conceptos determinantes, a su conducta sin tachas y fundamentalmente a su entrega en el campo de juego siempre y bajo cualquier circunstancia.

El primer día llamó la atención de Telch, que era el capitán, y del Lobo Fischer, que era el goleador, que Albrecht les dijera en el vestuario mientras se cambiaban: “Muchachos, vamos a dejar clara una cosa. Si hay penal, lo pateo yo”. Ante tal determinación nadie se animó a contradecirlo. Desde ese momento hasta 1970 pateó cerca de cien penales, de los cuales solo erró dos en el final de su carrera. Uno se lo atajó Heriberto Righi (arquero de Banfield).

Pateó cien penales con la misma técnica: a seis pasos del balón, con las manos en la cintura, mirando fijamente al arquero, esbozando una leve sonrisa, esperando la orden del árbitro, caminaba hacia el balón y le pegaba seco y brutal para que la pelota diera inevitablemente en la parte interior de la red entre el poste y el soporte de atrás. Todos los arqueros sabían que el balón iría esquinado, bajo y hacia alguno de los dos postes. Todos se tiraban hacia el lado donde intuían que iría el balón, pero no llegaban.

Maravilloso el caso del tucumano Rafael Albrecht. Una vez lo visité en León, cuando fue a jugar a México, y tenía su vida proyectada para dedicarse o al fútbol o a la fabricación de calzado. Estaba convencido de que un día como hoy dejaría de existir en tierra mexicana. La vida no es conquistable por el deseo pues las cuestiones de la privacidad, de la familia, de los amores que uno cree para siempre también agonizan y mueren.

Fue entonces cuando regresó a Buenos Aires y una noche, taciturno y vencido, creyó que ya nada valía la pena. Fue así que, tambaleante, ausente, sin ver ni escuchar, llegó hasta las vías del ferrocarril Sarmiento, esperando convertirse en pasado bajo el golpe letal e imparable de una locomotora. Pero como en el área, era imposible ganarle un mano a mano. y milagrosamente subsistió, resurgió, se refundó y volvió a sonreír mirando jugar a chicos y a grandes con la camiseta del Ciclón. Su lugar de pertenencia.

Hace unos días, su hijo Rafael acompañado por amigos como Jorge Martí y el Flaco Juan Carlos Guzmán de la Mutual de Futbolistas Solidarios, lanzaron la primera alerta hacia la solidaridad para conseguir una cama, solo una cama donde poder combatir al nuevo y despiadado enemigo de la humanidad, el COVID-19.

Finalmente, el querido tucumano contagió a su hijo, se les consiguió camas a ambos pero en hospitales diferentes. Rafael fue al hospital Español y su hijo a otro, sin saber que no volverían a verse nunca más.

Estas penosas noticias tienen dos perfiles: la parte histórica que registra, en este caso, una trayectoria extraordinaria que culminaría jugando dos Mundiales para la selección nacional (1962 y 1966) y en la que no podrían quedar fuera la etapa de Los Matadores de San Lorenzo, entre otros grandes equipos de Boedo. La otra cuestión es compensar la pena con los rasgos de la evocación eternizada y mirando hacia atrás se podría decir que Albrecht es el único caso de un jugador de fútbol que prefería no precalentar, no vendarse, no masajearse y a quien el reglamento y algún árbitro obligó a ponerse el slip debajo del pantalón de fútbol. Entonces él le respondía: “En el potrero yo jugaba así, nunca me pasó nada y me divertía”. Tenía razón, Albrecht siempre fue el símbolo del potrero aún en la alta competencia.

Su etapa en Los Matadores -especialmente- lo hacía estar cerca de Fischer, de Telch y de Villar, pues los consideraba los más serios respecto de Coco, Buttice y Veglio. Antes había “padecido” con Los Carasucias donde se hallaban unos chicos que él consideraba osados y poco serios: el Loco Doval, el Bambino Veira y el Manco Casa, compañeros que podían esconder a instantes de salir al campo de juego cosas como camisetas, el calzado, los guantes del arquero y una vez hasta el brazo ortopédico de Victorio Casa, quien había sido ametrallado en las épocas oprobiosas de la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Pero con los Carasucias o con Los Matadores, Albrecht supo ser el líder dentro del campo de juego que por su grado de involucramiento y compromiso obligaba a los chicos a ser grandes y a los grandes a ser frescos; había que jugar y correr.

No sabemos si esta es la muerte definitiva porque Rafael creyó más de una vez que había muerto. Fueron aquellas veces que los timbres del fútbol no sonaron, que su depresión profundizó su dolor y que el ayer solo sirve para recordar momentos irrepetibles.

Esos momentos que Albrecht le ofreció a la generosa hinchada de San Lorenzo de Almagro.

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

Recuerdos y anécdotas a 40 años del título que inició un ciclo inolvidable de Argentinos Juniors

La frase con la que Arturo Vidal alertó a Carlos Palacios sobre su llegada a Boca Juniors

La polémica denuncia de un dirigente de Independiente contra Boca por una de las figuras del Rojo: “Una falta de ética total”

Se confirmaron todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2025: la agenda

Las perlitas de un amistoso a puro lujo: grito de rabona de Gio Moreno, golazo de Juanfer Quintero y penal fallado por Fabra