En la década de los 70′, los tres jurados del boxeo apostados en tres lados del cuadrilátero cumplían una función muy importante. Eran elegidos por las comisiones de boxeo o las federaciones básicamente por su honor. Y comprobada una hidalguía a través de la vida transcurrida, se les confería el título honorífico de "jurado de boxeo".

Para que la función de tales jurados quedara revalorizada por el mérito de los actores, estos jueces habrían de evaluar a través de su concepto cuatro ítems: ataque, defensa, eficacia y estética.

Los boxeadores aprendían desde adolescentes que quien sumara mayor cantidad de atributos alcanzaría más fácilmente el objetivo de ser juzgado. Hecho relegado por los noqueadores, a quienes no les preocupaba tanto el juicio de terceros por confiar antes que nada en el poder de sus puños para sacar ventajas o noquear.

El público se dividía. Había quienes solo elegían peleas donde un noqueador sería protagonista, los había a quienes solo le gustaban los boxeadores de escuela ortodoxa y el mix explosivo era asistir a cualquiera de los centros convocantes del espectáculo pugilístico cuando un noqueador enfrentaba a un boxeador.

Entonces, casi hasta el final de los 80, era difícil advertir boxeadores sin técnica. Y, por el contrario, resultaba ponderado poder presenciar la estética del boxeo de manual llevada a cabo con visibilidad y eficacia.

La semana pasada nos dejó Miguel Ángel Campanino –93 triunfos, 5 derrotas y 4 empates. A quien debiéramos evocar, antes que a nadie, como un ortodoxo puro del boxeo académico, inteligente, visible, de alta técnica y de enorme caballerosidad con los 102 adversarios –muchos repetidos– a los que enfrentó.

Campanino había nacido en Santa Rosa, La Pampa, en septiembre de 1944 y falleció este lunes a los 73 años. Engalanó los rings desde julio de 1966 hasta septiembre de 1978, período en el que alcanzó el campeonato argentino de peso medio-mediano, frustrando su intento de lograr el título del mundo ante el tremendo pegador mexicano José Isidro "Pipino" Cuevas, quien lo noqueó en el segundo round de una pelea disputada en la Plaza de Toros Cuatro Caminos de México DF.

Aquella noche frente a "Pipino", el sueño de imponer el boxeo clásico y ortodoxo resultó demasiado débil frente a un torbellino que siendo todo lo contrario lo alcanzó con dos golpes certeros hasta provocarle el nocaut. Fue una derrota lamentada porque resultaba Campanino el hombre del boxeo a quien todos admiraban y querían.

Su sonrisa franca, ancha, de blancos dientes alineados, aquellas incipientes entradas en su cabellera castaña, la cara limpia, el gesto cordial, las declaraciones respetuosas, la gratitud al boxeo, la respuesta irrenunciable al espectáculo a ofrecer y la convicción absoluta a darlo todo pero sin negociar el boxeo alojado en su alma.

Hubo pocas izquierdas en jab como las de Miguel Ángel Campanino, quien aprendió a boxear con su maestro Oscar Tevez en La Pampa para que luego su campaña adquiriera la trascendencia que daba el Luna Park, agregando a su equipo de conducción a Víctor Arnautein.

Aquella izquierda en punta que siempre iniciaba sus ataques era prolija, pulcra y categórica. Primer secreto de todo gran boxedor ortodoxo: la destreza de la zurda para abrir todos los caminos. Tanto es así que se recuerda una respuesta del más grande peso mediano de todas las épocas Sugar Ray Robinson, a quien se le preguntó en una oportunidad:

— Sugar Ray, ¿qué pasa si se lesiona la mano derecha durante una pelea?

— Sigo peleando con la zurda

— ¿Y si se lesiona la mano izquierda?

— Doy por terminada mi faena, me bajo del ring. Sin izquierda –agregó– es imposible pelear

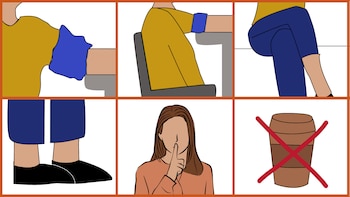

Campanino hizo gala de todo el "manual científico" de los seis golpes del boxeo: jab, directo, swing, uppercut, cross y el hook. Golpes que siempre fueron acompañados por el movimiento de su torso pero sustentados fundamentalmente por el prodigio del movimiento de sus piernas, siempre armoniosas, finamente anguladas y con el apoyo justo para el desplazamiento.

No fue un boxeador de multitudes, antes bien fue un pugilista de público exquisito. Y enfrentó a grandes peleadores como Horacio Saldaño, Abel Cachazú o Mario Omar Guilloti, con quienes protagonizó extraordinarios duelos donde quedaba claramente en puja el boxeo o la pelea. Y en ese marco ganó y perdió, generando siempre fantásticos espectáculos y constituyendo junto a Esteban Osuna un quinteto que alternó ofreciendo el espectáculo de grandes noches del Luna Park.

Hace poco más de una década me reencontré con él en su ciudad. Tenía entonces una tanguería en Santa Rosa, donde intentaba prolongar una vida digna con la dignidad que da el trabajo. Nada ya era igual. El rostro angelical se había convertida en una máscara redonda de una alimentación sin límites. Y el abdomen caía cruelmente sobre una cintura que había sido de avispa. Por cierto, la alta nocturnidad y el consumo que se produce en los reductos de la noche iban en el sentido contrario de toda su trayectoria. Claramente, un esfuerzo para alguien que había vivido toda la vida con el metodológico cuidado del entrenamiento, la balanza y la adrenalina que genera la competencia.

Unos años atrás, alrededor de cinco o seis, nos enteramos que una parte de su cerebro había dado por concluida la vida y las evocaciones no respondían ni al tiempo ni a los espacios. Enfrentaba a un rival sin registro en los récords, al parecer imbatible, que está haciendo estragos y se llama Alzheimer.

Últimas Noticias

Nairo Quintana y el Movistar Team realizaron jornada en apoyo a los damnificados por la Dana en España

La reforma a la salud podría caerse por vicios de trámite y Gustavo Petro reaccionó: “La Ley 100 es una ley ordinaria”

Abrió el Parque de la Navidad en CABA: dónde funciona, horarios y las principales atracciones para los más chicos

¿Qué son los Labubus, cuál es su origen y por qué están conquistando TikTok?

Presidenta del América de Cali critica sanciones tras disturbios en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional: ‘La gente se irá a otra tribuna del Pascual Guerrero’