Traumatismo encéfalocraneal grave. Escala de Glasgow: 3. Lesión axiomal difusa. Coma al borde de la muerte cerebral: de salir, según la literatura médica, hay un 10% de posibilidades de recobrar la conciencia. El diagnóstico del abogado argentino Conrado Tenaglia era mucho más que grave. Ocurrió el 27 de agosto de 2019. Estaba esquiando en Bariloche, perdió el control, cayó en picada rodando “como en los dibujitos animados” y, tras perder el casco, golpeó la cabeza contra una gran piedra. Su instructor, que había sido esquiador olímpico, lo sostuvo cuando cayó a un arroyo y ahí quedaron, rogando “que la nieve y las ramas no cedieran ante el peso de ambos hasta que llegó la patrulla de rescate”. Todo esto lo cuenta su esposa, Juana Libedisky, en Cuesta abajo, libro que acaba de editar La Bestia Equilátera, donde narra todo lo que vino después: la larga internación, la desesperación ahogada, la incertidumbre, los malabares para no claudicar.

Cuando se instalaron en Nueva York, el arreglo había sido este: volver todos los agostos a Bariloche a esquiar. Era una forma de no perder contacto con sus raíces, con Argentina. Era un día normal, dentro de un mes particular, de un año como cualquier otro, cuando el devenir del tiempo se enrareció. De pronto la vida generó un paréntesis. Ella, al lado de su esposo, en la clínica, todos los días, hablando y hablando sin saber si él realmente escuchaba. Sus días hijos supieron desde el principio: “La situación era horrible, pero no había secretos”. Contra todos los pronósticos, Conrado se recuperó de a poco: primero movió los ojos debajo de los párpados, luego los abrió, después movió la mano, levantaba y bajaba el pulgar, y de a poco dejó de ser una incógnita. Cuesta abajo es un diario de ese proceso, pero también de todas las lecturas que Juana fue acumulando para entender qué estaba ocurriendo y, además, de qué manera evadirse.

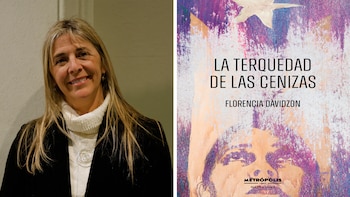

En Nueva York, donde vive, Juana Libedinsky escribe para La Nación y el diario uruguayo El País. Fue New York Observer Fellow en la Universidad de Nueva York, Wolfson Press Fellow en la Universidad de Cambridge y miembro del Consejo Internacional del Festival Literario Blue Metropolis de Montreal. Escribió para Vanity Fair de España, Vogue de Francia, Condé Nast Traveler de España y GQ de México. Además, es profesora en la Maestría en Periodismo Cultural de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Su primer libro se tituló English breakfast: el pensamiento británico hoy, y se editó en el año 2006. Dieciocho años después llegó el segundo, Cuesta abajo, al que Jorge Fernández Díaz definió como “una crónica de emociones y lecturas sin los clichés de la victimización ni el sentimentalismo”, y Jorge Asís como “páginas conmovedoras que son un logro literario”. Desde Londres, entre viajes de tren y partidos de tenis, conversa con Infobae Cultura.

—¿Cuándo te diste cuenta que esta historia podía ser un libro? ¿Cómo fue el proceso de escritura?

—Fue cuando vi un documental sobre la vida de Nora Ephron. Ephron fue la guionista de Cuando Harry conoció a Sally y un montón de libros geniales, los últimos sobre las indignidades de envejecer. Su marido Carl Bernstein, uno de los periodistas célebres por el caso Watergate, la dejó por otra mujer cuando ella estaba embarazada de siete meses, y ella transformó el episodio primero en un libro, Heartburn, y luego en un film de mucho éxito. Su hijo hizo un documental sobre su vida llamado Everything Is Copy, y cuando lo pasaron por la tele fue algo así como un llamado. “Copy” en este contexto no es una copia, sino un término de la prensa americana que indica que un material es apto para una historia. En ese sentido, Ephron se movía con la máxima de que todo lo que le pasara, por más duro o humillante que fuera, podía ser base para artículos o ficción. Ella sostenía que cuando te resbalás con una cáscara de banana, la gente se ríe de vos. Pero en el momento en que vos le contás a la gente que te resbalaste, sos vos el que se ríe con ellos. De alguna manera dejás de ser la víctima de la situación, y algo siempre tan seductor si trabajás con la palabra impresa, pasás a estar en control de la narrativa. Una amiga mía, Pamela Druckerman, que escribe para The New York Times desde París y tiene best sellers, también me animó. Me dijo que lo que había pasado era horrible, pero que si trabajás narrando, no tenés muchas veces una historia así en tus manos para contar. Así que me puse a trabajar.

—¿Cómo fue construir escenas y personajes: te abocaste estrictamente a los hechos o te permitiste ciertas licencias ficcionales?

—Al revés, me sobraban historias que, cuando se las contaba a los amigos, veía que se enganchaban muchísimo. Hice una selección y cuando algo era una historia ajena, cambié datos, salvo si menciono personajes públicos y la información ya había salido en los medios.

—Es inevitable preguntarse si la experiencia de lectura hubiera sido tan intensa si la historia fuera completamente ficcional. ¿Qué opinás sobre la potencia de la realidad en la literatura?

—Supongo que en este caso que seamos personas que existen puede dar algún atractivo extra. Que puede mostrar que el ser humano es tan resiliente, que los amigos de carne y hueso son tan importantes, que la medicina argentina es tan fenomenal. Todo esto concretamente hoy y ahora y a pesar de todo lo que pasa. Sin embargo, no creo para nada en que la potencia de la realidad sea mayor que la de la ficción en la literatura. Emerson, de quien soy fan, decía que “la ficción revela la verdad que la realidad oscurece”, y hay innumerables cuentos y novelas que iluminan más sobre un tema determinado que lo que cualquier cantidad de tratados, ensayos, y tesis de doctorado podría jamás lograr. Dicho esto, me está pasando algo sorprendente y emocionante. Ahora que salió el libro, me escribe gente que atravesó algo muy grave, o acompañó a alguien, y me dicen cosas como que el libro les hizo sentirse acompañados, que se dieron cuenta de cosas nuevas que les sirvieron, que les hizo bien. Es una enorme e inesperada responsabilidad, pero por supuesto, un honor.

—En un momento hablás del deseo de tener una vida normal. ¿Cómo pensás hoy esa normalidad?

—Tener una familia que está básicamente sana en este momento, amigos y trabajo no es algo que de por descontado. Y aunque viví de forma extrema lo que es estar del otro lado en el tema de salud, no creo haber sido muy distinta antes del accidente de mi marido. Cuento en el libro que no cambiamos radicalmente de vida, no nos volvimos ni más religiosos ni más espirituales, no salimos versiones particularmente mejoradas de lo que éramos, no se nos ocurriría dar lecciones a los demás sobre cómo sobrellevar algo complicado. Esto va tan en contra del cliché de lo que uno ve en el cine y las historias sobre lo que pasa tras este tipo de episodios gravísimos, que muchas veces parecíamos decepcionar al confesarlo. Pero, volviendo a comentarios de lectores que no me esperaba, muchos me dijeron que luego de atravesar alguna crisis muy complicada, tampoco salieron tanto más iluminados. Lo curioso fue que me lo dijeron como casi una confesión, porque lo que se espera es tan distinto. Recuperar la vida cotidiana, sin embargo, muchas veces es el gran privilegio.

—Jugás al tenis, mirás tenis, leés tenis, ¿qué lugar ocupó durante la recuperación de tu marido y qué lugar ocupa hoy este deporte en tu vida?

—Hay un libro que me marcó mucho. Se llama The Tennis Partner, y aunque casi todo lo de su autor, Abraham Verghese, se tradujo al castellano porque se trata de mega best seller, este por alguna razón no. Es una novela, claramente autobiográfica, sobre dos médicos que atraviesan dramas personales: un divorcio desgarrador en un caso, adicción a las drogas en el otro. Sus vidas, como la mía entonces, transcurrían dentro del hospital, y para lo único que los personajes salían, para lo único que encontraban fuerzas, era para jugar al tenis. Aunque sus mundos estuvieran desplomándose, se dedicaban al deporte blanco con total seriedad y espíritu competitivo. Hacia el fin de la novela, Verghese explica qué les daba el tenis a ellos, y encontré un poco de lo que entonces me daba a mí. Mi fanatismo durante la internación de mi marido era tal que las adoradas enfermeras de terapia intensiva me señalaban con cariño cómo siempre llegaba al hospital con polvo de ladrillo en las zapatillas, y me llamaban “la reina del conurbano” porque me recorría todas las canchas de la capital y el Gran Buenos Aires buscando partidos. “En la manera en la que lográbamos controlar el movimiento de una pelota amarilla en el espacio estábamos imponiendo orden en un mundo que era antojadizo y volátil -dice Verghese-. Cada vez que jugábamos, esta sensación de restaurar de a poco el orden, de comenzar a dominar la incertidumbre permanecía con nosotros por un par de días; luego desaparecía, y la necesidad de jugar de nuevo se volvía desesperante”. Esa era yo. El tenis le daba algún orden a mi mundo de caos, y por eso lo necesitaba. En ese momento el deporte tuvo una utilidad bastante concreta, pero siempre fue algo que me gustó muchísimo. Yo vivo en Nueva York desde hace décadas, y por primera vez fui seleccionada para viajar con un equipo de veteranos para jugar un interclub bastante intenso contra un equipo inglés, y encima después de nuestros propios partidos nos van a llevar a Wimbledon. Viajo a Londres justo después de presentar mi libro. No sé cual de los dos proyectos me está matando más de la emoción y la ansiedad.

—En el libro la lectura es tu oasis. ¿Qué lugar creés que ocupa hoy la literatura en la sociedad y qué lugar te gustaría que ocupe?

—Es mi mayor placer y soy totalmente omnívora. En mi familia, de chica, me burlaban diciendo que leía en detalle la parte de atrás de la cuenta de luz, los folletos de los remedios, los clasificados, lo que fuera que tuviera delante. Empecé muy, muy chica y en casa nunca nadie se metió con lo que yo hacía, encima (creo), porque era muy buenita. Me acuerdo perfecto el verano que me llevé una copia de El amante de lady Chatterley del cuarto de mis padres. No me acuerdo mi edad, pero sí que hasta yo me daba cuenta de que no parecía apropiado para mí -lo devoré de cualquier manera, obvio. Para mi sorpresa, a lo largo de los episodios más traumáticos de mi vida, seguí leyendo, de todo, con la misma voracidad. No sé cómo lo hice, pero tampoco fui tan original. Hay mucho escrito sobre, justamente, cómo en tiempos de crisis uno busca desde guía hasta escapismo, o algo que no sabe exactamente qué es, en la literatura. A esto lo quise reflejar en mi libro compartiendo mis lecturas a lo largo del proceso, pensando que quizá despierte el interés del lector por otros autores, por otros temas, por otras vidas. Me gusta pensar que la mía es una historia que, además de lo que espero sea su atractivo propio, puede ser una ventana chiquita de acceso a lo que otros, más grandes, escribieron. Más allá de esto, no me siento capacitada para opinar sobre los efectos concretos de la literatura en nadie más. Uno piensa que debería hacer a la gente, como mínimo, más empática. Pero, increíblemente, el mundo siempre estuvo lleno de gente malísima súper culta. Sólo esperemos que triunfen los otros.

* El lunes 24 de junio a las 19 horas Juana Libedinsky presenta “Cuesta Abajo” en el Auditorio del Malba (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA)

Últimas Noticias

El inesperado nuevo disco Kendrick Lamar navega entre el sonido y la furia

Del cine a la literatura: un aprendizaje liberador y desafiante

Un retrato de Arthur Rimbaud por Paul Verlaine será subastado en París

Freaks, narcisistas y asesinos: Hugh Grant se prueba con personajes que dan miedo

Por qué Taylor Swift “reinventó” la música pop y cambió el mundo