Hola, ahí.

Me gusta decir que en materia de artes visuales soy impune. Te cuento un poco mi perfil: no me formé en arte, pero como periodista conozco bastante de esa disciplina y de ese mundo porque edité muchos años notas sobre el tema, claro que siempre confiando en la palabra, el gusto y el criterio de especialistas. Es cierto que también como periodista escribí y aún lo hago sobre algunas muestras o historias de artistas y esto ocurre porque la belleza me conmueve. La necesito.

Y si digo que soy impune es porque, como no soy experta ni tengo un saber legitimado, no tengo presiones ni exigencias (sobre todo internas, que son las peores). Me gusta esa ingenuidad salvaje y despojada del “deber ser”, me resulta liberadora. Por fuera de la literatura (aquello que sí estudié), para otras formas del arte soy alguien más, apenas una espectadora que tiene la suerte de poder escribir sobre lo que ve y lo que le gusta.

Eso voy a hacer hoy en este envío, hablarte de algunas pinturas que amé a primera vista y que, por diferentes razones, siento que llevo conmigo.

Las modelos, de Seurat, en el Museo de Orsay

En estos días se subastó a precio récord la colección de Paul G. Allen (1953-2018), el empresario que fundó Microsoft junto con Bill Gates en 1975 . Fueron dos noches en las que las ganancias por obras maravillosas resultaron en más de 1.600 millones de dólares: se trata de 150 piezas que abarcan 500 años de la historia del arte y que van de Botticelli a Hockney. Todo lo recaudado se destinará a obras de beneficencia, así lo determinó Allen.

La obra mejor paga de esa herencia resultó una pintura de Georges Seurat, una versión pequeña de Las modelos (Les Poseuses), pintura de 1888 cuya versión más grande me encandiló cuando la vi en 1993 en una muestra del Museo de Orsay de París que se llamaba De Cezanne a Matisse y en la que se exponían obras de la Barnes Foundation de Filadelfia, un tesoro que hasta entonces solo podía verse en forma privada. Te recuerdo que en 1993 internet no era una herramienta a la mano, es decir que lo que no veías por tus ojos solo podías verlo en libros o en diarios y revistas de papel.

En la versión que acaba de subastarse, hay más púrpura y menos gris que en la obra original y esto obedece a algunos cambios deliberados, en búsqueda de mayor expresividad. La pintura de Seurat, maestro del puntillismo, también llamado neoimpresionismo, se vendió en una cifra cercana a los 150 millones de dólares. La obra reproduce tres poses de quien se supone que es una misma modelo en el estudio —de frente, de espalda y de perfil— y sobre la pared del fondo se aprecian varias obras pequeñas y una de las piezas más famosas del artista, considerada un manifiesto: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte (pude ver esta obra en el Instituto de Arte de Chicago).

Hay quien sugiere que con la modelo de espaldas —que fue además el detalle de la obra que eligieron para la publicidad de la muestra que vi en el 93 y cuya reproducción tengo enmarcada en mi casa—, el pintor rinde homenaje a la famosa Gran Bañista o La Bañista Valpinçon, de Ingres, que llegó a la colección del Louvre en 1979.

Seurat creía que esos puntitos y manchitas mínimas que componen su pintura y generan un efecto óptico podían darle más potencia y brillo a las obras que las pinceladas, aunque el criterio general de la crítica de su tiempo, pese a que lo llamaban innovador, fue que esta técnica era más fría que la utilizada por los impresionistas. Con Les Poseuses quiso probar su capacidad de exhibir más vida a quienes lo cuestionaban. No sé si lo consiguió, aunque tal vez logró más arte.

Es difícil desprenderse de lo que fue la sensación, el impacto provocado por una obra de arte, cuando se la ve por primera vez. Y ese impacto no es solo producido por la obra sino también por un contexto, por un espacio, por un estado del alma. Estaba sola, decepcionada y muy triste cuando vi esa pintura de Seurat, en el que fue mi primer viaje a Europa. Tenía 31 años, la misma edad que tenía Seurat cuando murió a causa de una angina infecciosa. Entonces la oscuridad de mi ánimo nublaba cualquier proyecto, no podía saber cuánto amor y cuánta belleza iba a cruzarme en la vida a partir de entonces.

Te puede interesar: Newsletter del día: Nina Kogan, la pintora rusa que no existió y murió dos veces

Le café Maure, de Matisse, en el Hermitage

No sé bien cuál es la magia ni de dónde llega, pero ahí está para mí. En esta pintura no hay rostros, no hay ojos, no hay mirada de los protagonistas. Hay seis figuras humanas, son hombres, todos. Están sentados en el piso. Dos de ellos —los de adelante— están atentos a una pecera de vidrio con dos peces rojos, un clásico del artista. Uno está sentado, el otro recostado. Los otros cuatro hombres que se ven al fondo de la pintura prestan atención a un instrumento, que toca uno de ellos.

Hay en la obra poco color. Color piel ocre para piernas, cabezas y manos, un gris para las túnicas, blanco para los turbantes y rastros de negro para las arcadas. Hay ocre en un florero pequeño y también en el cuadrado que enmarca la escena. El resto, el suelo, el fondo, todo, es de un color que nunca vi ni antes ni después en otro lado y que me provoca fascinación. No es el tradicional verde fuerte-brillante-estridente Matisse sino un turquesa apagado, licuado. Es el verde Matisse en sordina, eso, una réplica alucinada del verde algo sucio de una pileta otoñal. Se percibe en ese cuadro el ocio, la abulia, la indiferencia de un rincón visto por primera vez: lo que se ve es un espacio pacífico, un recorte del vértigo del mundo. No hay reflejo del exotismo en la mirada del artista sino una calma empatía.

El cuadro se llama Le café Maure o Café árabe, es una de las pinturas que Matisse creó a partir de sus dos visitas a Marruecos, en 1912 y 1913 y para algunos críticos es la más relevante de ese conjunto. La obra fue pintada a comienzos de 1913 y fue adquirida por el mecenas y coleccionista moscovita Sergei Shchukin, quien una vez en Rusia le escribió a Matisse para contarle que cada vez que se detenía a mirarla, pasaba al menos una hora haciéndolo…

Con un decreto de Lenin de 1918, la obra fue confiscada por la Revolución junto con el resto de la colección del gran empresario ruso, quien huyó a París. Su casa se convirtió en museo y su colección fue reunida junto con la de otro gran coleccionista, Ivan Morozov. En 1948 Stalin determinó que el carácter burgués de las obras se oponía a los principios básicos del comunismo y cerró el museo en donde se exponían. Desde entonces, el cuadro del color mágico de la calma marroquí se exhibe en el Museo Hermitage de San Petersburgo.

Por mi parte, la vi dos veces. La primera vez fue en 2008 y me traje entonces una reproducción, una manera de conservar alguna prueba del encantamiento. Volví a verla en 2019. Aún me pregunto si no fui de nuevo a San Petersburgo solo para estar una vez más frente a ella.

(Este texto lo escribí especialmente para el libro El arte está en casa en el que Mariela Ivanier, directora de la agencia de comunicación Verbo y coleccionista, reunió textos de 141 mujeres vinculadas con el arte. Fue publicado por Planeta).

Los hijos del artista en el salón japonés, Madrid

No sé bien qué me pasa con esta pintura, pero me deslumbra. Cuentan que en el origen fue una pieza privada, familiar, que el virtuoso artista catalán Mariano Fortuny i Marsal (1838-1874) pensaba mandarle a su suegro, el pintor Federico de Madrazo, padre de su esposa Cecilia. No está terminada, la muerte sorprendió al artista en Roma, a los 36 años. Cuentan que el éxito lo agobiaba. Más que el éxito, lo agobiaba tener que cumplir con un público ávido de sus obras.

La escena es en Portici, Italia, donde vivía la familia entonces. La sala en la que están los niños está decorada en el estilo japonés, que por ese tiempo provocaba fascinación en artistas y miembros de la alta sociedad. La presencia de los chicos consigue hacer familiar lo exótico y también deja afuera la fetichización de lo oriental. El rojo del almohadón donde apoya la cabeza la niña —cansada, aburrida, acalorada—, el azul con hilos dorados de la manta que cubre al niño, el verde fuerte de las plantas y del otro almohadón que reposa sobre el largo diván contrastan con los tonos fríos del muro y el piso que el artista pensaba completar en algún momento. El nivel de detalle asombra y maravilla. Mirá ese abanico, mirá ese lazo rosado, mirá esos zoquetes y la infinita paleta de blancos del vestido de la pequeña.

Me conmueve la presencia de los chicos en esa escena, como a contramano, y también el trabajo con la luz y el coro de texturas replicadas o imaginadas por el artista. Tal vez —pienso ahora— saber que, poco después de ese momento de intimidad, esos mismos hijos que eran mirados y pintados por su padre quedarían huérfanos le da a la obra otro sentido. Verla es irrumpir en ese momento privado, silencioso, luminoso.

No conocía esta pintura, otras veces no le había prestado atención, creo. La vi —en todos los sentidos posibles de este verbo— en el Museo del Prado, una tarde de fines de febrero de 2020, cuando las puertas del mundo comenzaban a cerrarse por un virus que iba a dejarnos sin palabras y sin las vidas de muchos de nuestros seres queridos.

El juego de ajedrez, Madrid

”Sofonisba Anguissola, doncella, hija de Amilcar, pintó a sus tres hermanas y a la criada del natural, 1555″.

El borde del tablero, que está a la vista, tiene esa inscripción hecha por la artista, considerada la primera pintora del Renacimiento. La pintura es conocida como Juego de ajedrez o como Lucia, Minerva y Europa Anguissola jugando ajedrez. Su autora, como indica el mensaje dejado a la posteridad, se llamaba Sofonisba Anguissola (1535-1625), había nacido en Cremona, Italia, en el seno de una familia noble. Tenía 20 años cuando pintó a tres de sus hermanas y a una criada en este cuadro que forma parte de la colección del Museo Narodowe de la ciudad de Poznan, en Polonia, y fue adquirida en 1823 por el conde Athanase Raczynski.

Sofonisba y sus cinco hermanas recibieron educación y enseñanza de dibujo y pintura. Muy jovencita la artista conoció a Miguel Ángel, quien, sorprendido por su talento, también la instruyó. Por ser mujer, no pudo estudiar con modelos del natural, aunque desde esta supuesta debilidad concibió una forma singular del retrato.

La mayor parte de sus pinturas las hizo durante los años que pasó en la corte del rey Felipe II. Muchas de sus obras se perdieron, otras fueron atribuidas a artistas hombres —no es una sorpresa— pero se conservan unas cincuenta piezas que exhiben su destreza, su virtuosismo y su humor. Entre ellas, hay varios autorretratos.

Vuelvo a la pintura de la que hablábamos: esos vestidos, esos peinados, los gestos, la mano en alto. Los ojos familiares, los volados abrazando los cuellos, la sonrisa de la pequeña, la mirada de custodia de la criada… Como señaló un historiador del arte: a esas chicas solo les falta hablar.

Pude ver este cuadro en el Museo del Prado, durante una exposición que celebró su obra junto con la de Lavinia Fontana, otra artista italiana del primer barroco. Fue hace muy poco, en el marco de la reconsideración que el mundo del arte está haciendo de la obra de las artistas mujeres que fueron, siglo tras siglo, sepultadas por la Historia. Obras valiosas y pioneras que, recién ahora, las instituciones comienzan a desempolvar de sus bodegas.

El Tríptico de Bacon en Venecia

Fue recién cuando conocí la obra del irlandés Francis Bacon (1909-1992) que supe que en lo monstruoso también podía haber belleza. Si bien es cierto que la reproducción de una obra puede darnos una idea de la pieza, es incomparable con la vibración de estar a unos pasos e ingresar en el universo de color y forma que el artista propone. Vi el Tríptico Mayo-Junio de 1973 cuando entré por casualidad a una retrospectiva de la obra de Bacon en el Museo Correr de Venecia, ubicado en la Piazza San Marcos. Era el verano europeo pero no había mucha gente recorriendo la muestra cuando me di de narices con la obra.

Ahí mismo leí que el impactante óleo sobre lienzo había sido pintado en memoria de su amante George Dyer, quien se había suicidado en octubre de 1971 con una sobredosis de barbitúricos y alcohol en el baño de su habitación del Hôtel des Saints Pères del Boulevard Saint Germain, dos días antes de la inauguración de una esperada muestra de Bacon en el Grand Palais. El artista había aceptado la idea de que Dyer lo acompañara a Francia aunque la relación ya estaba terminada para él. Sus amigos lo ayudaron a ocultar la noticia de la tragedia para no opacar el brillo de la exhibición.

La tortuosa historia de amor entre los dos hombres se había iniciado en la barra de un pub del Soho de Londres en 1963, cuando Dyer era aún un chico hermoso, un ladrón de poca monta y pandillero que terminaría siendo pareja y modelo del artista irlandés, mucho más grande que su amante. Sin embargo la leyenda de su encuentro, que Bacon dejaba correr, aseguraba que Dyer se había lanzado en el estudio por un tragaluz con intenciones de robo, y que terminó ese mismo día en la cama del pintor, en la que con algunas intermitencias siguió durmiendo hasta su muerte.

Te puede interesar: Pierre Bonnard, pintor de la felicidad y la melancolía

La relación entre ambos era intensa y sufrida. Dyer abandonó el mundo del crimen y se sumergió en el alcohol, al tiempo que se desesperaba por llamar la atención de uno de los artistas más importantes del mundo. Para Bacon, Dyer fue amante, musa y tortura en vida y también luego de su muerte.

El enorme tríptico —considerado por la crítica su obra más intensa y trágica— retrata los momentos inmediatamente anteriores a la muerte de Dyer y es resultado de la obsesión de Bacon con el durísimo final de su amante. Hay infinitas lecturas acerca de sus imágenes, Bacon decía que no había una única manera de interpretarlo. Y decía algo más: aseguraba que esa obra se había convertido para él en una suerte de exorcismo de sus sentimientos de pérdida y culpa. ¿Puede entonces haber lugar para la belleza en la tragedia y en la deformidad?

Sí.

Mary Cassatt en el Met

Era soltera y adinerada, pintaba a mujeres en situaciones cotidianas, lejos de las vírgenes, prostitutas y cortesanas que habían poblado la historia del arte hasta entonces. Ligada al impresionismo, amiga de Edgar Degas y de Berthe Morisot —con quien tuvo mucho en común en relación a los objetos de sus retratos—, Mary Cassatt (1844-1926) nació en Filadelfia y vivió muchos años en París, ciudad en la que murió.

Madres, cuidadoras, niñas y niños protagonizan las escenas de sus obras en habitaciones o jardines luminosos. “Crudo”, “banal”, “poco armoniosa”: así describían a fines del siglo XIX las imágenes de obras como El baño, en la que una madre baña a su hija pequeña, tarea habitualmente destinada a las institutrices o a las domésticas en las clases altas.

Son las mujeres de clases medias las que emergen en la obra de Cassatt, quien, lejos de celebrar el sometimiento saca a la luz las tareas de cuidado, un tema que aún hoy sigue feminizado y bajo la alfombra. No hay hombres en su obra, como no hubo hombres en su vida sentimental (tampoco mujeres, o al menos no trascendieron historias al respecto).

Te puede interesar: Daniel García y dos grandes muestras que exhiben las formas de la belleza después del duelo

Soy fan de la obra de Mary Cassatt desde que vi sus pinturas por primera vez en el Metropolitan Museum de Nueva York, a mediados de los 90, y estoy casi segura de que fue justamente esta joven mujer cosiendo con su hijita pegada a la falda la que me llamó la atención entonces, cuando encontrar el nombre de una artista mujer en los museos era algo extraño, atípico.

Si me preguntás, de su arte me gustan los abrazos, los niñitos cachetones, las panzas y las espaldas de los chicos al aire. Adoro sus mujeres dando la teta, leyendo el diario o un libro; me conmueven sus formas de ver la maternidad y las relaciones entre hermanos y todo lo que entraña ese universo íntimo en el día a día de las mujeres de su tiempo.

Me siento cerca de ellas.

Boudin en Maastricht

No conocía la obra de Eugène Boudin (1824-1898), un impresionista amigo de Monet que para mí se había quedado fuera del casillero de los grandes nombres del movimiento. Vi por primera vez sus obras de formato pequeño y alargado en Maastricht, Países Bajos, en una edición de TEFAF, la gran feria de arte y antigüedades. Era el día de arranque de la feria y las bandejas con ostras, limón y salsa picante revoloteaban por las salas. Varias de sus escenas de playa estaban colgadas en una galería inglesa a la espera de una buena oferta. Había poca gente en el stand, me acerqué y lo que veía eran las huellas de las pinceladas, los rastros de la voluntad del artista. Las palpitaciones me recordaron que existe algo que se llama Síndrome de Stendhal (también Síndrome de Florencia o estrés del viajero), un trastorno psicosomático, suerte de malestar emocional provocado por el exceso de belleza.

”Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme”, escribió el autor de Rojo y Negro luego de una visita a la ciudad de la Toscana.

Ahí estaba yo, entonces, entre algunas de las personas más elegantes y ricas del mundo y al borde del llanto por las imágenes de los veraneantes de Trouville, esos mínimos tesoros de color y vida pintados por Boudin en los que no se distinguen rasgos ni hay foco; apenas vestidos, sombreros, sombrillas, unas sillas, cielos alucinantes, aguas grises y azuladas y arenas húmedas.

Te juro que cerca de un Boudin sentís el viento sobre tu cara y el olor a mar inundándolo todo.

............................................................

Me dan ganas de contarte más historias de obras y de artistas; no descarto hacerlo en un próximo envío. Por esta vez me despido y, como siempre, te invito a que me cuentes historias o anécdotas sobre alguna obra que recuerdes especialmente, por la razón que sea.

Si me escribís, hacelo a hpomeraniec@infobae.com. Tal vez me demoro unos días, pero respondo siempre.

Que tengas una hermosa semana, hasta la próxima.

**Para suscribirte a “Fui, vi y escribí” y a otros newsletters de Infobae, tenés que entrar acá.

Seguir leyendo:

Últimas Noticias

La búsqueda sin fin de 10 pinturas robadas que dejaron un vacío millonario en el mundo del arte

Desde la tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt hasta La paloma con guisantes verdes de Picasso, estas obras han dejado una marca indeleble en el mercado

Karim Makarius, una exploración artística de la condición humana

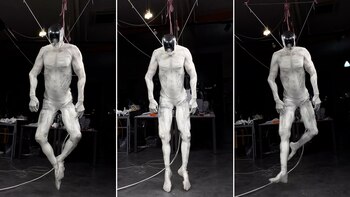

El Palacio Liberta presenta “El poder del querer”, una retrospectiva del artista plástico

Las estrategias de ARCOmadrid para apoyar a nuevos artistas

De la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que comienza el 5 de marzo, participarán 214 galerías de 36 países

Weedie Braimah: “El djembe es mi vida, mi visión y mi corazón”

El percusionista africano, radicado en Estados Unidos, se presenta por primera vez en Buenos Aires, como cierre del festival Summertime en el Bebop Club

De Napoleón a las fiestas de té: cómo la Revolución Francesa dio forma al individualismo moderno

Desde los peinados hasta los campos de batalla, la transformación de la sociedad en el siglo XVIII pasó por caminos sorprendentes. Lynn Hunt analiza en “The Revolutionary Self” cómo estos factores moldearon la identidad individual