Durante años, después de que Isobel se fuera del pueblo (después de que Isobel fuera enviada lejos del pueblo, a vivir con una tía, en San Francisco) Lynnie de tanto en tanto iba a cruzársela, a cierta distancia: Isobel caminando por la calle, Isobel doblando en una esquina. Pero siempre que intentaba seguirla, Isobel se desvanecía, era reemplazada por una sustituta, una extraña de piernas largas y pelo demasiado claro y vaporoso. Y aunque en principio a Lynnie le habría dado lo mismo que la persona entrevista hubiera o no hubiera sido Isobel, en esos momentos sentía que la atravesaba una gran pena, como si en algún lugar lejano un mensajero que corría en su búsqueda de pronto hubiera caído en una emboscada o hubiera perdido su huella.

Dieciséis años pasaron desde la vez que Lynnie vio a Isobel desa- parecer en el asiento trasero del auto de su padre hasta el día en que volvió a verla de verdad. Y entonces, aunque Isobel se bajó del auto y entró directamente en la tienda, pasaron varios largos y caóticos minutos antes de que Lynnie entendiera quién era Isobel. “Isobel”, dijo y entonces, mientras la clienta extremadamente bien vestida que, ensimismada, recorría las góndolas y los envases de comida gourmet se volvía para mirar a Lynnie, la cara que Lynnie tan bien había conocido —esa cara de niña que todo lo atraía hacia ella y nada devolvía— reapareció de pronto en el rostro de mujer.

“Oh”, dijo Isobel. “Eres tú. Pero mi madre me había escrito contándome que estabas viviendo en Boston. ¿O me lo inventé?”

“No lo inventaste”, dijo Lynnie.

“Bueno”, dijo Isobel, vacilando. “Volviste, entonces”.

“Sí, ese sería un buen resumen”, dijo Lynnie y dejó que su mano repiqueteara suavemente sobre el mostrador. “Escuché por ahí que sigues en San Francisco”, dijo por fin cediendo: después de todo ya no eran dos niñas.

“Mmm”, dijo Isobel. “Sí”. Frunció el ceño.

Lynnie carraspeó y se aclaró la garganta. “Y alguien me contó que tuviste un bebé”.

“Dos, en realidad”, dijo Isobel. “Y un marido, por supuesto. Lo usual”. Ella y Lynnie se sonrieron una a la otra: un equilibro extraño, demasiado formal.

“¿Y tú?”, preguntó Isobel, cambiando de tema. “¿A qué te dedicas?” “A esto”, Lynnie hizo un gesto señalando el negocio a su alrededor.

“Por supuesto, ahora tengo a alguien que me ayuda”. “Ideal”, acotó Isobel sin mucho interés.

“Ideal”, dijo Lynnie. “Sí, ya sé”. Pero cualquiera hubiera sido la re- acción de Isobel, una mayor o una menor reacción, habría sido igual de exasperante. “Qué bueno” o “Qué lindo”, eso fue lo que todos habían dicho cuando Lynnie volvió de Boston y logró, gracias a un esfuerzo nacido casi desde el pánico, abrir la tienda. Durante toda su vida la habían considerado alguien por completo incompetente incluso hasta para el más mínimo emprendimiento; después, desde el mismísimo momento en que ella abrió la tienda, todos parecieron olvidarse de esa idea. La que no se había olvidado era ella, pensó Lynnie: ella lo recordaba perfectamente.

“¿No es gracioso?”, estaba diciendo Isobel. “Pasé ayer al frente con el auto y pensé: qué lindo que ahora haya un lugar como este acá, tengo que parar y comprar algo para mamá, algo que le levante un poco el ánimo”.

“Siento mucho lo de tu padre”, dijo Lynnie.

“Sí”, dijo Isobel. “Llegué y él ya estaba en el hospital. Dijeron que la operación había sido todo un éxito, pero vaya una a saber qué sesupone que eso significa. Al parecer, fue un éxito porque no se murió en el quirófano”. Su mirada verde e inexpresiva se encontró con la de Lynnie; después, miró hacia otro lado.

“Es difícil imaginarse a alguien como él en un… hospital”, dijo Lynnie. “Siempre parecía tan…” Siempre parecía alguien tan grande. “Tan fuerte”, dijo Isobel. “Sí, fuerte es la palabra. Y él y yo toda- vía tenemos un vínculo completamente horrible, ¿puedes creerlo? Una estupidez, la verdad. Supongo que necesita justificarse a sí mismo y por eso no da el brazo a torcer. ¡Después de todos estos años! ¿Sabías que esta es la primera vez que vuelvo al pueblo, Lynnie? Él viajó para allá cuando me casé, y mi madre lo obligó a acompañarla dos o tres veces, para que conociera a los chicos, pero yo nunca volví. Ni una sola vez. Y ahora acá estoy… obviamente, decidí venir antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero crees que dijo algo?, ¿que se puso contento de verme? Por supuesto que no. Tiene el cuerpo plagado de tumores, dudo de que pese más de cuarenta kilos, pero sigue comportándose como si todavía estuviera sentado en ese inmenso sofá suyo, una y otra vez enrostrándome lo que le hice”.

Lynnie sacudió la cabeza. Con cuánta facilidad Isobel hablaba de esas cosas.

“Así es”, dijo Isobel. “Bueno”, dijo Lynnie. “Sí”, dijo Isobel.

“Si quieres, puedo buscar algunas cosas para tu madre”, dijo Lynnie. “Me llegó un paté nuevo que seguro le va a gustar, y acaban de re- ponerme sus galletas favoritas”.

“Eso sería perfecto, muchas gracias”, dijo Isobel y se retiró de la cara un mechón de pelo y con sus ojos recorrió los estantes de las góndolas, como esperando sacar de ellos alguna información. “Así que mi madre viene a comprar acá”.

“Sí, claro”, dijo Lynnie.

“Qué curioso”, dijo Isobel. Apenas shockeada, Lynnie entendió que ahora Isobel se veía exactamente como cualquier otra persona. Alguien muy hermoso, pero como cualquier otra persona. Solo el pelo seguía siendo extraordinario en ella; su pelo, que parecía tener una maravillosa vida propia. “Y, a propósito, ¿cómo está tu mamá?”, preguntó Isobel.

“Está bien”, dijo Lynnie y la miró. “Al menos por ahora”. “Qué bueno”, dijo Isobel con voz opaca.

“Ya no es el horror que solía ser”, dijo Lynnie. “Ahora vive con Frank, en el norte”

“Frank…”, dijo Isobel.

“Frank”, dijo Lynnie mientras se inclinaba para estirar la punta del rollo de papel grueso y encerado y, con gran estruendo, cortar un trozo. “Mi hermano, el más chico”.

“Ah, cierto”, dijo Isobel. “Se siente tan extraño, estar acá, hablar contigo. Es como si todo esto hubiera quedado congelado para mí, congelado en el momento en que me fui”.

“Seguro”, dijo Lynnie y sintió que su cara enrojecía. “Pero bueno, todavía existimos. Seguimos con nuestras vidas. Yo ahora tengo esta tienda y la gente viene a comprar cosas. Tu madre viene a comprar cosas. Cissy Haddad viene. Ross viene, Claire también viene. Sus seis hijos siempre vienen a comprar acá…”.

“Seis…” Isobel se quedó mirando a Lynnie, su risa fue solo una pequeña exhalación. “Supongo que eso significa que siguieron juntos, después de todo”.

“La mayor parte del tiempo”, dijo Lynnie. Pero Isobel solo la miró y se quedó esperando. “Hubo unos meses, hace algunos años, en que él se mudó a vivir con una de sus exalumnas. Claire se subió a su camioneta con los cuatro más chicos —Emily y Bo ya estaban en la universidad— y desapareció por un tiempo. Pero todo el asunto con esta chica no duró mucho y, por supuesto, Claire volvió. Después de eso vendieron la casa de piedra. A un corredor de bolsa, según me dijeron”.

“Oh”, dijo Isobel. Sin prestar atención a lo que hacía, tomó una manzana de una de las pilas sobre el mostrador y se quedó mirando su superficie brillosa, como si la manzana fuera un espejo.

“Ahora están arreglando una casa en una granja”, dijo Lynnie. “Un lugar mucho más chico”.

“Qué pena”, dijo Isobel y volvió a dejar la manzana en la pila. “Sí”.

“¿Era linda?”, preguntó Isobel.

“¿Quién?”, dijo Lynnie. “¿La chica de Ross? Nada memorable”. “Ah”, dijo Isobel y, avergonzada de sí misma, Lynnie miró hacia otro lado.

Isobel empezó a decir algo pero se calló. Otra vez volvió a revisar vagamente los estantes y las góndolas con su mirada, después le sonrió a Lynnie. “Algo que también es curioso”, dijo, “es que cuando me desperté esta mañana, miré por la ventana hacia al otro lado de la calle y vi a una mujer saliendo de la que era tu casa y por un instante pensé: esa es Lynnie. Pero después pensé que no, que era imposible: esa mujer es una persona adulta, me dije”.

Durante mucho tiempo, después de que Isobel se fuera del pueblo, Lynnie iba a hacer lo imposible para no cruzarse con Ross o con Claire; y, de tanto en tanto, cuando los veía, iba a sentir no solo que sus sentimientos hacia ellos habían cambiado, sino que ellos mismos se habían vuelto personas diferentes. Y con el paso de los años se volvió evidente que esto era verdad: su brillo se había visto esmerilado por una cierta susceptibilidad; de pronto parecían gente ansiosa, temerosa de que algo les cayera del cielo.

Los recién llegados al pueblo se hubieran asombrado al saber que hubo un tiempo en que la gente frenaba en seco cualquier cosa que estuviera haciendo para mirar a Ross pasar caminando por la calle con Claire o con los chicos. ¿Qué sentían los recién llegados —profesores de la universidad, banqueros u hombres de negocios que ahora, gracias a sus computadoras, podían vivir en el campo y trabajar en la ciudad— cuando veían pasar a Ross y Claire? Formas fósiles, pensó Lynnie. Reproducciones de museo. Habían sido los Ross y Claire de años atrás los que se recortaban claramente del resto, los que rebosaban vida. En aquella época, una radiación residual se quedaba adherida a los objetos que ellos habían tocado, a los lugares donde habían pasado cierto tiempo. Los actuales Ross y Claire carecían de luz, eran su propia secuela.

Y sin embargo, de vez en cuando, a veces, cuando se encontraba con alguno de ellos por sorpresa, Lynnie volvía a verlos como habían sido antes. Por un instante destellaban sus poderes adormecidos y después, enseguida, las personas opacas que actualmente eran saludaban a Lynnie con una amabilidad cortés y distante y un dolor capaz de quitarle todo el aire volvía a cauterizar la herida que acababa de reabrirse en su pecho.

Cuando Lynnie e Isobel ven a Ross y Claire por primera vez, es verano. Lynnie e Isobel viven una frente a la otra, cruzando la calle, pero Isobel es más grande y tiene mejores cosas que hacer que estar con Lynnie. Y como la madre de Lynnie trabaja en la fábrica en turnos de lo más imprevisibles y durante horas también imprevisibles, Lynnie casi siempre tiene que ocuparse de cuidar a sus hermanos más chicos. Y así y todo, cuando Lynnie no está ocupada, suele ser capaz de convencer a Isobel para que hagan algo, sobre todo durante el verano, cuando Isobel se muere de aburrimiento.

Entonces salen de excursión en bicicleta, durante esas largas tardes de verano, casi siempre siguiendo el sendero junto a la ruta vieja. La ruta está silenciosa, flanqueada de abedules, y junto a ella hay va- rios lugares atractivos y enigmáticos: por ejemplo, un antiguo restaurante de madera oscura y enmohecida con las ventanas cubiertas con mosquitero, y un hotel ligeramente venido a menos donde, misteriosamente, siempre encuentran varios autos estacionados. Y de la ruta bajan un montón de caminos de tierra, y es por uno de esos caminos donde Lynnie e Isobel encuentran una casa realmente maravillosa. Es una casa con paredes de piedra y se alza solitaria y vacía sobre una colina. Las nubes flotan sobre ella y hacen que grandes man- chones de sombra negra se proyecten sobre las laderas y los prados, con sus vacas y sus graneros y sus florecillas salvajes. Adentro, en un entremezclado fluir de sombras y destellos, la luz se derrama como el agua en la frescura amplia. Los árboles parecen amontonarse al reparo de sus recovecos. La casa está allí, encerrando en ella parte del mundo: la gran chimenea puede presidir reuniones que solo se realizan cada cientos, cada miles de años. Cuando la visitan, las niñas caminan con mucho cuidado por su interior, temerosas de agitar el delicado laberinto de silencio.

Durante varios veranos la casa ha sido solo suya, pero un día, el verano en que Lynnie cumple doce e Isobel está a punto de cumplir catorce, encuentran una camioneta estacionada al frente. Sigilosas, empujan sus bicicletas hacia el interior del bosque, justo del otro lado de la calle, frente a la casa; se acercan lo máximo que pueden y después se agachan, bien escondidas, para mirar.

Tres hombres y una mujer descargan bultos y cajas de cartón. Y más bultos y cajas y muebles inmensos esperan afuera, donde dos niños pequeños juegan y se tropiezan entre las cajas, el susurro de sus voces flotando hasta mezclarse con el canto de los pájaros y el entrechocar de ramas sobre las cabezas de Lynnie e Isobel. La mujer es pequeña, casi como si ella misma fuera un niño y una larga trenza de pelo negro y brillante cae a sus espaldas y no cabe ningún tipo de duda acerca de a cuál de los tres hombres ella, y los muebles, y los niños, pertenecen.

Lynnie entrecierra los ojos, estira su cuello hacia adelante, se esfuerza por ver más de cerca, pero están demasiado lejos como para llegar a distinguir su cara. Después, solo por una fracción de segundo, logra penetrar la distancia.

El sol se mueve a espaldas de Lynnie e Isobel, y el hombre al que todo pertenece les hace señas a los otros para que entren a la casa, y alza en brazos al niño más pequeño y se dispone a seguirlos. Y en el momento en que Lynnie e Isobel con mucho cuidado levantan sus bicicletas, el hombre se vuelve y mira otra vez hacia afuera, con la mano haciéndose sombra sobre los ojos. Lynnie e Isobel se detienen, congeladas en su movimiento, y por un instante el hombre se queda allí, parado, mirando en dirección a ellas.

Ni Lynnie ni Isobel intentan seguir la excursión, ni en dirección al pueblo, ni hacia la quebrada, ni a ningún otro lado. Vuelven pedaleando rápido por el mismo sendero por el que vinieron y, sin siquiera discutirlo, corren escaleras arriba, al cuarto de Isobel.

Isobel se deja caer sobre su cama llena de volados y Lynnie se queda dando vueltas por el cuarto, examinando distraída las cosas de Isobel que ya conoce de memoria: sus libros, sus animales de peluche, sus estatuillas de porcelana.

“¿Seremos las primeras personas que los ven?”, dice Lynnie. “¿Las primeras personas en todo el mundo?”, dice Isobel, volviéndose para quedar apoyada sobre su costado.

Lynnie mira su casa desde la ventana de Isobel. Nunca sabe qué hacer cuando Isobel está de mal humor. Debería irse y dejarla sola, piensa.

Vista desde allí, su casa da la impresión de estar a punto de caerse en pedazos. Un tacho de aluminio se aferra a uno de sus costados, como si fuera un monstruo del espacio dispuesto a devorarse todo a su alrededor. “¿Te da ganas de volver a salir, o hacer algo?”, pregunta.

“¿Hacer qué?”, dice Isobel, escondiendo la cara en la almohada. “No hay nada para hacer. Ni una sola cosa. ¿Y podrías quedarte quieta un segundo, Lynnie? Me estás volviendo loca”.

Se despide de Isobel y antes de cruzar la calle, Lynnie se detiene un segundo a mirar a sus hermanos jugando delante de su casa. Son chicos débiles y huesudos, pero igual los dos más grandes se están peleando como si fueran salvajes. Tirada en el suelo, cerca de ellos, Lynnie puede ver una pistola de plástico. Como siempre, Frank está un poco más lejos, jugando solo, pero parece tan apaleado como sus hermanos más grandes. Tiene la piel agrietada y como con manchas: invierno y verano, respira siempre por la boca e incluso este sol apenas templado es suficiente como para chamuscarle el pelo casi blanco y dejárselo todo seco y sin vida. Ella es igual, piensa Lynnie. Solo que más robusta. “Robusta” es la palabra que la gente usa para referirse a ella: “una niña robusta”.

Adentro, la madre de Lynnie ocupa su lugar frente al televisor. Sea la hora que sea, Lynnie siempre puede encontrar a su madre allí, mirando fijo la pantalla o más allá de la pantalla, mirando a través de la ventana delantera, como si algo terriblemente importante estuviera a punto de pasar en la calle. El televisor está casi siempre prendido, y cuando algún amigo viene a visitarla, la madre de Lynnie sube mucho el volumen, de manera que esos otros ruidos tengan que ser realmente alarmantes como para lograr colarse a través del sonido sintético e insistente de la caja parlante.

Lynnie busca una servilleta de papel en la cocina y la acomoda entre el vaso de cerveza de su madre y la mesa. “¿Se puede saber por qué…?”, pregunta su madre.

“La mamá de Isobel dice que nunca se debe apoyar un vaso di- rectamente sobre los muebles”, responde Lynnie. “Deja una marca”. Su madre la mira, levanta el vaso y hace un bollo con la serville-

ta. “Gracias”, dice y vuelve a concentrarse en su programa. “Lo voy a tener en cuenta”. Del televisor surge una delgada ola de risas, y pequeñas formas saltan y palpitan en la pantalla, pero Lynnie solo puede pensar en la gente de la casa de piedra.

Si se entera de que Lynnie ha estado jugando con Isobel, la ma- dre de Lynnie va a molestarse; el padre de Isobel trabaja para la misma compañía para la que trabaja la madre de Lynnie, pero no en la planta. Trabaja en las oficinas, detrás de un gran escritorio. Cada vez que Lynnie está en la casa de Isobel y entra su padre, Lynnie se escabulle rápido, como si estuviera a punto de ser aplastada bajo sus pies. En realidad, el padre de Isobel rara vez nota que Lynnie está allí, incluso tal vez ni siquiera se dé cuenta, entre una visita y la siguiente, de que se trata de la misma chica. Pero siempre pega un grito para saludar a Isobel, escudriñándola desde su gran altura y, a veces, incluso, la levanta en brazos por encima de su cabeza.

La madre de Isobel es alta y siempre huele bien y se viste con tejidos de lana buena. A veces, cuando ve a Lynnie dudando junto a la entrada, le abre la puerta con una gran sonrisa brillante. “Hola, Lynnie”, dice. “¿Te gustaría pasar a ver a Isobel? ¿O comer algo?” Pero, a veces, cuando Lynnie e Isobel están jugando, la madre de Isobel la llama aparte por un instante, para intercambiar con ella una pequeña charla en susurros de la que Isobel vuelve diciendo que, por esto o por aquello, Lynnie se tiene que ir.

Cuando Lynnie mira hacia afuera por la ventana del cuarto que comparte con Frank, puede ver el arco de la gran ventana de Iso- bel y, en determinados momentos, bajo determinada luz, también puede ver la cama de Isobel, con sus volados blancos y rodeada de una celestial niebla azulina en la que, vistas desde la distancia, se difuminan las flores de su pared empapelada.

Un día, haciendo mandados para su madre en el pueblo, Lynnie ve a la mujer de la casa de piedra salir de la panadería. Está con sus hijos y cada uno lleva en las manos una gran galleta recubierta de azúcar. La mujer se agacha y levanta a uno de los chicos; después sonríe. Lynnie puede darse cuenta de que la mujer no tiene la menor idea de cómo la mira la gente.

Lynnie ve a la mujer varias veces y después, un día, ve al hombre. Su cara es exactamente como se la había imaginado. Pero cuando él le sonríe, la pequeña arruga en su ceño no se disipa. Y la maravilla de esta sorpresa le genera a Lynnie una sensación a lo largo y a lo ancho de toda su piel, como ese ligero ondear de hojas en un árbol que pone en evidencia un sutil cambio en el aire.

Cuando Lynnie ve a Isobel, no puede dejar de hablar de la gente de la casa de piedra. Le describe cada variación en sus vestimentas o en sus formas de comportarse, compilando de a poco, mientras Isobel la escucha tirada en la cama y con los ojos cerrados, un deta- llado corpus de conocimiento sobre el tema. “¿Deberíamos ponerles nombres?”, pregunta Lynnie una tarde.

“No”, dice Isobel.

Pero Lynnie no puede parar. “¿Por qué no?”, dice después de un momento.

“¿Por qué no?”, dice Isobel.

“No empieces, Isobel, por favor”, pide Lynnie.

“No empieces, Isobel”, dice Isobel a través de un tubo que armó con sus manos. Su voz resuena cavernosa y aterradora.

Lynnie respira profundo por la boca. “¿Por qué no?”, vuelve a preguntar.

“Porque no”, dice Isobel y se sienta en la cama y suspira. “Porque ya tienen nombres”.

“Ya sé”, dice Lynnie, desconcertada.

“Sus nombres son”, dice Isobel, “Ross y Claire”. Lynnie se queda mirándola.

“Fueron a cenar una noche a la casa de Cissy Haddad”, dice Isobel. “Ross va a enseñar literatura medieval en la universidad. Está en el mismo departamento que el padre de Cissy”.

“¿Departamento?”, dice Lynnie. “Sí”, dice Isobel.

Lynnie frunce el ceño. “¿Cómo lo sabes?”, pregunta. ¿Cuánto hace que Isobel lo sabe?

Isobel se encoge de hombros. “Solo te estoy contando lo que dijo Cissy”. Isobel la mira. “Me parece que Cissy está un poco enamorada de él”.

“¿Qué más dijo Cissy?”, pregunta Lynnie, desmoralizada.

“Nada más”, dice Isobel. “Excepto que él tiene treinta y cinco y que Claire tiene nada más que veintitrés. Se conocieron porque ella era una de sus estudiantes”.

“¿Una de sus estudiantes?”, dice Lynnie.

“Una de sus…”, empieza Isobel, pero después gira y se queda boca abajo en la cama. “Basta, Lynnie”.

Un día Lynnie ve a Cissy Haddad en la farmacia. Se apura a buscar todo lo que su madre le pidió en una lista y después espera hasta que Cissy se acerca al mostrador. “Hola”, le dice, ubicándose detrás de ella en la cola para pagar. Puede sentir como la cara se le pone colorada.

“Eh, hola Lynnie”, la saluda Cissy y le dedica una gran sonrisa. “¿Qué tal tu verano? ¿Te estás divirtiendo?”

“Sí”, dice Lynnie.

“¿Estás haciendo algo en especial?”, le pregunta Cissy.

“Cuidar a mis hermanos, la mayor parte del tiempo”, dice Lynne. La resplandeciente sonrisa de Cissy la deja apabullada, su her- moso vestido sin mangas. “Y dar vueltas por ahí, y juntarme con Isobel”.

“Qué bien”, dice Cissy. Y después, en lugar de decir algo útil sobre Isobel, algo que podría derivar en una conversación sobre Ross y Claire, le pregunta: “¿Este año ya vas a empezar a venir a la escuela secundaria? No puedo acordarme”.

“No”, dice Lynnie. “Isobel empieza la secundaria, yo todavía no”.

Cissy se inclina y mira el canasto con las bochornosas compras de Lynnie.

“¿Qué viniste a buscar?”, pregunta.

“Cosas para mi mamá”, dice Lynnie, avergonzada. “¿Tú?”. “Nada importante”, dice Cissy. “Solo un lápiz de labios”.

Un día de otoño, cuando Lynnie vuelve a casa después de su escuela, su madre le grita por encima de los ruidos del televisor. “Te llamaron por teléfono”, dice. “Una señora quiere que la llames”. Y Lynnie enseguida sabe, incluso mientras su madre está hablando, de quién se trata.

Lynnie marca el número y del otro lado le responde la voz suave y umbría de Claire. Está buscando alguien que la ayude con los chicos, le explica, sería un trabajo de varias tardes por semana. La hija de Tom Haddad le sugirió su nombre. Sabe que Lynnie es dmasiado joven, pero en realidad no tiene que hacer nada difícil… solo jugar con los niños afuera, o en la planta alta, así ella puede tener un par de horas libres para pintar. “Pensé que acá iba a poder hacer muchas más cosas”, le explica como si Lynnie fuera una vieja amiga, alguien de su edad, “¡pero nunca tengo tiempo!”

“Yo también necesito que cuides de tus hermanos”, dice después la madre de Lynnie. “Y más te vale que no te olvides de tus deberes”. “No me voy a olvidar”, dice Lynnie, aunque, más allá de cierto punto, en realidad mucho no importa: por más que se esfuerza, en la escuela siempre está un poco retrasada respecto a sus compañeros y su maestra ya ni siquiera trata de disimular sus exclamaciones de impaciencia. “Prometo que voy a hacer mis deberes”. Su madre ya no hace ninguna otra objeción; Lynnie va a empezar a ganar dinero.

Claire la acompaña en una recorrida para mostrarle la casa que solía ser de Lynnie y de Isobel. Ahora, la casa está llena con la vida de estas personas.

Por todos lados hay un majestuoso desorden de libros, y en el cuarto más grande de la planta baja, con su gran chimenea, hay sillones y, en una punta, una mesa gigante. Un pequeño bosque de bastidores y pinceles ha brotado en una de las esquinas y Lynnie puede ver pinturas de objetos en tenso equilibrio sobre la mesa y bocetos y más bocetos de Ross y de los chicos. “¿Qué opinas?”, dice Claire y a Lynnie le lleva un momento darse cuenta de que le está preguntando a ella.

“Me gustan”, dice, aunque en realidad la asustan… Pareciera como si las figuras estuvieran atrapadas allí, destellando en medio de penumbras llenas de telarañas.

En la cocina puede ver el resplandor de unas cacerolas y sartenes inmensos y un pan amarronado y gigantesco que ocupa buena parte de la mesada. Claire abre la puerta que lleva al escritorio de Ross; pilas y pilas de papeles y más libros de los que Lynnie alguna vez ha visto, como si se reprodujeran entre ellos, al calor de la luz que brilla en el centro del cuarto.

Arriba, Bo y Emily están absortos armando con bloques de madera algo que no deja de crecer. Emily le explica a Lynnie esa construcción un tanto irreal, aceptando con gracia las esforzadas explicaciones extra con las que Bo intenta colaborar. Cuando Lynnie se despide, los dos niños levantan sus pequeños brazos bronceados para saludarla.

Lynnie va a la casa de piedra dos veces por semana. Bo y Emily tienen enormes juguetes de madera brillante y muy suave. A algunos de esos juguetes los fabricó el propio Ross. Lynnie los acaricia, recorre sus superficies con los dedos, como si fuera una persona ciega; acaricia las imágenes hermosas que llenan los libros infantiles de Bo y Emily. Pero siempre llega el momento en que Claire cuenta los billetes que le corresponden y Lynnie tiene que partir. Y como si acabara de desembarcar, en cuanto su propia casa aparece otra vez ante su vista, se siente un poco mareada, un mareo que no proviene de la tierra firme bajo sus pies, sino de un fantasmal agitar de aguas.

Cuando Claire decide que esa tarde ya le dedicó suficiente tiempo a la pintura, llama a Lynnie y a Bo y Emily para que vayan a la cocina. Y por un buen rato, aunque Bo y Emily no paran de hablar y de frotarse contra sus piernas, Claire no parece tener idea de dónde está. Pero de a poco va volviendo, y en una pequeña cacerola de cobre que debe llevarse a hervor tres veces, prepara para ella y para Lynnie un café denso y suave que beben de idénticas tazas diminutas, mientras Lynnie no deja de mirar a Claire y de maravillarse por estar allí.

Algunos días Ross está en casa y anuncia que va a encerrarse a trabajar en su escritorio, pero tarde o temprano siempre aparece por la cocina y se pone a hablar de algo que leyó en un libro.

“¿Qué opinas, Lynnie?”, le preguntó una vez. Acababa de explicar una idea que había tenido para un nuevo capítulo y Claire apenas si le había respondido “puede ser”.

Lynnie sintió como se le enrojecía la cara. “No sé”, dijo.

Podía ver como los ojos de Ross se encendían, divertidos. “¿Te parece que es una buena idea?”, volvió a preguntarle.

“Sí”, dijo ella, precavida. “¿Por qué?”, preguntó él.

“Porque usted dijo que era buena”, respondió Lynnie poniéndose todavía más roja.

Ross estalló en una risa llena de felicidad y le dio un pequeño abrazo. “¿Ves?”, le dijo a Claire.

Cuando la nieve se acumula en torno a la casa de piedra, los es- tudiantes empiezan a llegar de visita. Se sientan en torno a la mesa de la cocina, toman cerveza y las chicas se quedan encantadas con Bo y Emily, y los chicos contestan con timidez las amables preguntas de Claire, y Lynnie se siente menos que nadie mientras trata de sostener con firmeza su taza de café entre las manos. Y de vez en cuando, mientras habla con sus alumnos, las manos de Ross tocan suavemente a alguna estudiante en los hombros, o en las muñecas.

Al final de una tarde de sábado, Lynnie está lavando los platos en su casa cuando su madre entra con varias bolsas de supermercado. “Pasé por el pueblo”, anuncia sin que haya necesidad y le dedica a Lynnie una sonrisa extraña e inquisitiva. “Y a que no sabes a quién vi”.

“No lo sé”, dice Lynnie mientras busca un repasador. “El hombre para el que trabajas”, dice su madre.

“¿Y cómo sabes que era él?”, pregunta Lynnie.

“Todo el mundo sabe quién es”, dice su madre. “Me lo encontré en la librería. Fui a buscar cinta adhesiva pero hice un poco de tiempo para poder verlo bien. Lo estaba atendiendo Muriel Furman y parecía como si estuviera en trance, pobre Muriel”. La madre de Lynnie sacude la cabeza y empieza a sacar las compras de sus bolsas. “Una de las mujeres más estúpidas que conozco”.

“Mamá”, dice Lynnie y se queda mirando con tristeza hacia afuera por la pequeña ventana sobre la mesada.

“Ya vi un par de veces a la esposa también”, dice la madre de Lynnie. “Es una chica muy linda, pero igual, con un hombre como él al lado, va a necesitar mucha suerte”.

Este año, Lynnie no ha ido a la casa de Isobel ni una sola vez. Isobel ahora se junta con Cissy Haddad y sus amigos de la escuela secundaria. Desde el otro lado de la calle, a veces Lynnie puede adivinar su figura detrás de los vidrios de la ventana. De noche, cuando Isobel tiene la luz prendida y su ventana se vuelve transpa- rente, Lynnie la mira ir y venir por el cuarto hasta que por fin cierra las cortinas.

Una tarde, cuando Lynnie está volviendo a su casa, casi se choca a Isobel. “Hey, presta atención”, le dice Isobel. Y después: “¿Quieres pasar un rato?”

“Lynnie, qué lindo verte”, dice la madre de Isobel mientras ella y Lynnie suben las escaleras hacia la planta alta.

Hace tanto que Lynnie no entra al cuarto de Isobel que ahora le da la sensación de que sus cosas —la cama llena de volados y las es- tatuillas de porcelana y los peluches que antes veía tan seguido— de pronto tienen un lustre nuevo y melancólico. “¿Qué tal el secundario?”, pregunta.

“Difícil”, dice Isobel. “No te imaginas cuánto”.

Pero Lynnie se lo imagina. Claro que sí. No pasa un solo día sin que se acuerde que es allí adonde irá el próximo otoño: a ese edificio inmenso y tentacular que por fuera casi parece una fábrica. Tiene razones para creer que en la escuela secundaria la separarán de la mayoría de sus compañeros y la pondrán en las clases especiales para la gente que no va a ir a la universidad: la gente estúpida. A esas clases, además, siempre les tocan los profesores más odiosos. Nadie la ha amenazado con eso, pero todos saben cómo funciona. Todos saben lo que pasa en ese edificio.

Lynnie toma entre sus manos el peluche de una tortuga y acaricia su caparazón peludo.

“¿Qué tal la escuela?”, pregunta Isobel. “¿Qué tal la señorita Pesce?” “No le caigo bien”, dice Lynnie. “Señorita Cara de Pez”

“Qué importa”, dice Isobel. “No te queda mucho tiempo ahí, ya no la vas a ver más”. Mira a Lynnie y sonríe. “¿Qué has estado haciendo últimamente?”

Lynnie se siente ligeramente avergonzada por lo que está a punto de contarle a Isobel. De pronto se da cuenta de que se lo ha estado guardando demasiado tiempo. “Bueno”, dice lentamente, “estoy tra- bajando como niñera en la casa de piedra”.

“¿Ah sí?”, dice Isobel, y mientras Isobel lo dice, Lynnie entiende que ya lo sabía, y aunque Isobel está ahí esperando que ella siga hablando, no puede hacerlo.

“Sabes qué…”, dice Isobel después de un momento. “Lynnie, deja en paz a esa pobre tortuga. ¿Sabes lo que dice sobre ese hombre el padre de Cissy, sobre Ross? El padre de Cissy dice que es un soberbio y un hijo de puta”. Mira a Lynnie y, expectante, abraza su almohada. “Yo misma lo escuché”.

Lynnie y Claire y tres estudiantes escuchan mientras Ross des- cribe una serie de argumentos acerca de un tema que ha surgido en una de sus clases. Los estudiantes lo miran con vagas sonrisas de optimismo en sus rostros. Pero Lynnie, no. Lynnie está avergonzada de haber escuchado lo que Isobel le dijo.

Ross le dedica una breve mirada a su cara entristecida. “Aparentemente, Lynnie no está de acuerdo”, dice y le retira de la cara un mechón de su pelo rubio y sedoso y lo acomoda detrás de la oreja de Lynnie. “Aparentemente, Lynnie no cree que Heinemann haya podido dar cabal cuenta de la influencia de la Iglesia sobre la emer- gente clase de los artesanos”, dice.

Los estudiantes se ríen, entienden todo lo que ha querido decir, y Ross le sonríe, pero Lynnie de nuevo está avergonzada —ahora, doblemente avergonzada— y se inclina hacia él para que la traidora mano que todavía acaricia su pelo la reconforte.

Para Lynnie hay dos Rosses que a veces van unidos y a veces divergen, de manera imprevisible. Entredormida, comienza muchas de sus mañanas rodeada por la velluda protección de uno de ellos, pero a veces, mientras Lynnie termina de despertarse, ese Ross se transforma en el otro. El que acaricia el pelo de Lynnie, hiriéndola y sanándola al mismo tiempo, y entonces ella abre los ojos y ve su cuarto y a Frank hecho un ovillo en la otra cama, respirando con esfuerzo, él mismo susceptible a los tortuosos ataques de los sueños.

En el otoño, ponen a Lynnie, como temía, en la clase para estudiantes más lentos. Si alguien todavía tenía esperanzas sobre ella, es claramente el momento de abandonarlas.

En la misma clase ponen a unos pocos de sus viejos compañeros, pero la mayoría ya ha partido hacia clases que en su momento les permitirán entrar en la universidad y, después, casarse y tener una carrera. Lynnie se los cruza solo en los pasillos, y en el comedor y en el campo de deportes. Cada día se vuelven más altos, más pode- rosos, más desconocidos, más extraños.

Los que de verdad son extraños son muchos de sus compañeros de clase. Pero en cierta medida son tan familiares como primos a los que se ve por primera vez. Sus ropas, por ejemplo, no son las apropiadas y son los peores estudiantes de todas las escuelas secundarias de la zona. Los chicos son brutos, o tímidos o completamente inca- paces, o las tres cosas al mismo tiempo, y las chicas son desgarbadas e insípidas. Se quedan paradas en grupitos en los pasillos, mirando a chicas como Isobel y Cissy Haddad con inconsolable envidia e intercambiando reportes sobre los diferentes escándalos por los que esas chicas son conocidas.

Extrañamente, y a pesar del estigma que pesa sobre Lynnie, Iso- bel la trata bien en la escuela, es amable con ella en frente de todos, mucho más amable de lo que suele ser fuera. “Hola, Lynnie”, la llama con una débil sonrisa de compromiso, no tan diferente a la sonrisa de su madre.

“Hola”, le responde Lynnie, frente al escuadrón completo de las amigas de Isobel.

Una tarde, mientras Lynnie se acerca a su casa, un silencio extraño parece succionarla. Sus hermanos no están afuera, peleando en el jardín y el televisor está apagado. No hay nadie en la cocina ni en la planta alta. Lynnie se queda sentada allí mientras el cielo invernal se oscurece. Del otro lado de la calle, Isobel prende la luz de su cuarto y se sienta frente a su escritorio. Después de un rato largo se levanta y apaga la luz y se va, pero Lynnie no aparta la vista de la ventana a oscuras. Para cuando escucha llegar el auto de su madre, tiene dormidos los brazos y las piernas. Espera un momento antes de bajar a que le cuenten qué ha sucedido.

Frank está internado en el hospital, se le reventó el apéndice, le explica su madre. La cara de su madre parece como de gelatina. ¿Si pudiera ver su propia cara, se pregunta Lynnie, también se vería así?

Se acabó lo de la casa de piedra, tendrá que dejar de ir. Mientras su madre comenta que va a necesitar que se quede en casa a ayudarle, mira a Lynnie como si Lynnie se estuviera encogiendo, retrocediendo hacia un pasado sin sentido. Mira a Lynnie como una persona moribunda miraría a su enemigo.

Al día siguiente, Lynnie busca a Isobel en el comedor. “Un apéndice reventado”, dice Isobel. “Es muy peligroso, de verdad”.

“Mi mamá dice que Frank se va a recuperar”, responde Lynnie, empecinada.

“Pobre Lynnie”, dice Isobel. “¿Qué vas a hacer si Ross y Claire contratan a otra persona?”

Lynnie agacha la cabeza hasta apoyar la frente sobre la mesa y cierra los ojos. El dulce y desagradable olor del salón comedor sube desde el suelo y la rodea el estrépito de los otros estudiantes hablan- do y riéndose.

“Pobre Lynnie”, vuelve a decir Isobel.

Más tarde esa semana, Lynnie lleva a Isobel a la casa de piedra. Claire prepara café y cuando Lynnie la ve traer una tercera diminuta taza de porcelana por unos segundos no puede seguir escuchando nada de lo que pasa a su alrededor.

Ross entra silbando y deja que la puerta se cierre de un golpe a sus espaldas. “¿Qué es esto?”, pregunta señalando a Isobel. “¿Con- quistador o conquistado?”

“Nativo amistoso”, dice Claire. “Isobel va a ser nuestra nueva Lynnie”.

“¿Y cuál es el problema con nuestra antigua Lynnie?”, pregunta Ross y mira a Isobel por un momento. “Nuestra antigua Lynnie está bien para mí”.

“¡Ross! Ya te lo expliqué”, suspira Claire. “El hermano de Lynnie está enfermo”.

“Ahh”, dice Ross.

“Está en el hospital, Ross”, dice Claire. “Ay, lo siento mucho Lynnie”, dice Ross.

“Primer día, nuevo semestre”, le explica Claire a Lynnie. “El primer día siempre es de lo más desagradable. ¿Qué tal tus nuevos estudiantes, amor?”

“Sin palabras”, dice Ross.

“De verdad”, dice Claire sonriéndole a Isobel.

“Peor que nunca”, dice Ross y abre la heladera y saca una cerveza. “No hay ni uno solo interesante. Bueno, un caso, con suerte. Por lo menos, una chance. Es una verdadera salvaje, pero tiene algo inte- resante. Al menos tiene potencial”.

“Yo solía tener potencial”, dice Claire, “pero mírenme ahora”. Ross levanta su cerveza y brinda por ella. “Mírate ahora”, dice. Después, les sostiene la puerta mientras Lynnie e Isobel salen.

“Te he visto en el pueblo”, le dice a Isobel. “Eres mayor de lo que pensaba”.

Isobel lo mira un instante y después se vuelve hacia Claire. “Hasta luego”, dice. “Nos vemos pronto”.

“Nos vemos”, saluda Claire y se une a ellos en la puerta. “Muchas gracias por esto”, dice, “me es de gran ayuda. Pronto voy a tener otro bebé y quiero aprovechar antes de que nazca para pintar todo lo que pueda”.

“¿Va a tener otro hijo?”, dice Lynnie, mirándola.

“Vamos a tener cientos de hijos”, dice Ross y abraza a Claire desde atrás. “Cientos y cientos”, dice.

Mucho después, cada vez que recuerde el tiempo que Frank pasó enfermo en el hospital, Lynnie se va a sentir lenta y pesada. En esos días en que Frank no estaba, su habitación se convirtió en un desierto, pero más tarde, cuando regresó, Lynnie empezó a sentir cuán poco espacioso y demasiado lleno de cosas había sido siempre ese cuarto. Frank se pasaba todo el día malhumorado y se largaba a llorar por cualquier cosa. Bien merecidos tenía su familia todos esos problemas, pensaba Lynnie. La gente los miraba con despre- cio, los consideraba inferiores, los miraba por encima del hombro, y cuando se cansaba de mirarlos, volvían a sus vidas y a sus cosas. Pero ella —Lynnie— y su familia eran siempre los mismos, hubiera alguien mirándolos o no.

La madre de Isobel se cruza a Lynnie en la vereda y le pregunta por Frank. Esa voz especial y amable que usa ahora le pone a Lynnie la piel de gallina. ¿Cómo puede alguna vez haber creído que adoraba a la madre de Isobel?, se pregunta Lynnie, mientras la recorre un temblor lleno de un odio viejo y meloso.

Durante las noches, Lynnie puede ver a Isobel en su cuarto, cepillándose el pelo o, a veces, incluso, leyendo hecha un ovillo, apoyada sobre sus inmensas almohadas blancas. ¿Habrá Isobel visto a Ross y Claire esa tarde? Lynnie siempre se lo pregunta. ¿Habrán hablado de algo en particular? ¿Qué habrán hecho?

En la escuela, Isobel sigue generando ondas de alegría y sonrisas que envía en dirección a Lynnie y hace como si Ross y Claire nunca hubieran existido. Pero de vez en cuando ella y Lynnie se cruzan en la calle y entonces sí, se detienen a hablar un rato como antes, sin ninguna sonrisa extra, ni hacer tanto escándalo. “Claire está de buen humor”, le cuenta Isobel un día. “Le encanta estar embarazada”.

Embarazada. ¡Qué palabra! “¿Cómo está Ross?”, pregunta Lynnie. “Bien”, Isobel se encoge de hombros. “Ahora tiene una asistente, una de sus estudiantes. Mary Katherine. Anda siempre por ahí”.

Lynnie siente que se empieza a poner colorada. “¿Él no te cae bien?”, pregunta.

“Sí, claro que sí”, Isobel otra vez se encoge de hombros. “Me presta libros”.

“Oh”, sorprendida, Lynnie se queda mirándola. “¿Qué libros?”, pregunta sin siquiera pensar en lo que dice.

“Nada. Libros que dice que yo debería leer”. “Oh”, responde Lynnie.

Lynnie recién vuelve a la casa de piedra en la primavera. La abrazan y celebran y Emily y Bo hacen una pequeña obra en su honor pero Lynnie solo mira las cosas como si fuera ella quien acabara de reponerse de una larga enfermedad. Los juguetes grandes y suaves, los maravillosos libros llenos de imágenes ya no le inspiran ningún anhelo, ni siquiera le llaman la atención.

“Te extrañamos”, le dice Claire. Lynnie apoya su cabeza contra el marco de la ventana y las pálidas colinas del otro lado del vidrio parecen tambalearse.

Pero Claire le ha pedido a Isobel que pose para ella porque quiere pintar su retrato, así que Isobel también pasa un montón de tiempo en la casa de piedra. La casa está llena de gente: Lynnie en la planta alta con Emily y Bo, y Ross en su escritorio con Mary Katherine, y Claire e Isobel en el cuarto grande, entre los bastidores de Claire.

A la tarde todos se reúnen en la cocina. A veces también está Derek, el novio de Mary Katherine, que se pasa las horas mirando con grandes ojos tristes como Mary Katherine fuma cigarrillo tras ci- garrillo mientras habla con Ross sobre su trabajo. “¿No te cansas de él?”, le pregunta una vez Mary Katherine a Claire. “Es tan testarudo”.

“¿Sí?”, pregunta Claire, sonriendo.

“Ay, Claire”, dice Mary Katherine. “Como me gustaría ser así. Eres tan serena. Y puedes hacer de todo. Sabes pintar, sabes cocinar…”

“Claire sabe hacer todo”, dice Ross. “Sabe pintar, sabe cocinar, sabe arreglar un carburador..”

“Qué útil estar casado con una persona como ella”, dice Mary Katherine.

Claire se larga a reír pero Derek mira a Mary Katherine con ojos afligidos.

“Yo no sé hacer nada”, dice Mary Katherine. “Soy una completa inútil. ¿O no es así, Ross?”

“Completamente inútil”, dice Ross y los ojos de Lynnie se nublan llenos de misterio. “Inútil de verdad”.

De vez en cuando Ross le pregunta a Isobel por alguno de los libros que le prestó para que leyera. Mientras responde, Ross asiente con seriedad y ella siempre mira al frente, muy derecha, como si es- tuviera repitiendo todo de memoria. Una vez, Lynnie ve como Ross mira a Mary Katherine mientras Isobel recita su respuesta. Mary Katherine entrecierra sus ojos grises y le devuelve la mirada, pero solo por un momento, después forma una O con sus labios rojos y deja que de ella florezcan una serie de ondulantes anillos de humo.

Un día de abril en que hay varios estudiantes de visita en la casa, la temperatura baja de pronto y el cielo se convierte en una tela blanca y ondulada detrás de la que desaparecen todos los árboles y las casas de las otras granjas. “Será mejor que nos vayamos”, dice una de las estudiantes, “o la nieve nos va a dejar encerrados acá para siempre”.

“¿Podrían acercarnos a mí y a Lynnie hasta el pueblo?”, pregunta Isobel. “Vinimos en bicicleta”.

“Quédense a ver la nevada”, dice Ross. “Desde acá va a ser todo un espectáculo”.

“¿Vienen entonces?”, le pregunta la estudiante a Isobel. “¿Se que- dan? Bueno, perfecto”. Lynnie ve como, justo antes de salir con sus amigos hacia el viento salvaje que sopla afuera, la estudiante se cierra el abrigo sobre el pecho y le hace a Mary Katherine un gesto con las cejas.

“Nosotros también deberíamos irnos”, le dice Derek a Mary Katherine.

“¿Por qué?”, le responde Mary Katherine. “Nuestro auto es cuatro por cuatro”.

“Quédense”, dice Ross. “Bah, si les da ganas”. Mary Katherine lo mira un momento, pero él camina hacia la puerta y, aguzan- do la vista, trata de divisar las figuras de los estudiantes que ya desaparecen entre los remolinos de nieve. A sus espaldas, todo queda en silencio.

“Sí”, dice Claire de pronto. “Quédense. Todos. Tenemos un mon- tón de comida, podríamos vivir aquí encerrados durante meses. Además, hoy terminé el retrato de Isobel y quiero celebrarlo”.

Isobel frunce el ceño. “¿Ya lo terminaste?”

“Tu parte, por lo menos”, dice Claire. “El resto puedo hacerlo sola, así que ya quedas liberada. Y tendríamos que armar un gran festejo,

¿no creen? ¡por la nieve!” Se para y, como si acabara de aplaudir, une las manos frente a su pecho y las deja unidas. Después los mira uno a uno. Lynnie piensa que Claire debe tener fiebre.

“Claro, por qué no”, dice Mary Katherine y cierra los ojos. “Las podemos llevar nosotros más tarde, Isobel”, dice.

Con Bo y Emily ya acostados, Lynnie, Isobel, Ross, Claire, Mary Katherine y Derek se organizan para preparar la cena. Aunque afuera ya es de noche, la cocina se llena de la tenue blancura de la nieve que caracolea afuera.

Ross abre una botella de vino y todos, menos Claire, beben. “Es delicioso”, dice Lynnie, aturdida de felicidad, y los otros le sonríen como si hubiera dicho algo muy original y ocurrente.

Y aunque tienen que medir bien los ingredientes, y cortar y picar, nadie prende las luces. Claire encuentra unas velas y Lynnie levanta su copa hasta dejarla muy cerca de la llama. Una mancha roja y bien definida tiembla sobre la pared. “Mira”, dice Claire y toma la mano de Lynnie y la apoya sobre su panza redonda y muy dura y Lynnie siente como el bebé da una patadita.

“¿Por qué estamos hablando en susurros?”, susurra Ross y después se larga a reír. Entre los globos de luz untuosa que forman las velas, Claire se mueve como si estuviera hecha de vapor.

Mientras Ross abre otra botella y saca de la alacena unos platos pesados y llenos de colores que han traído de México, Claire y Derek prenden el fuego en la gran chimenea. “Ross”, dice Claire. Pero Ross no le hace caso y vuelve a llenar todas las copas.

Lynnie da unas vueltas por el cuarto grande y se acerca a ver el retrato de Isobel. Desde la pintura, Isobel mira fijamente algo. No a ella, pero ¿a quién? Sin dejar de sostener su mirada, Isobel parece retroceder, hundiéndose en la oscuridad a sus espaldas.

¡Y qué cena logran armar! Pollo y fuentes de vegetales y una tarta simpáticamente coronada con espirales y picos de merengue que luce de lo más graciosa. Comen agradecidos y en silencio, sentados en torno a la gran mesa, mientras el fuego chasquea y respira en la chimenea. Afuera, la superficie terrestre se curva brillante y blanca contra un cielo completamente negro, y negras también son las sombras de los árboles cubiertos de nieve, y las sombras de los postes de teléfono y la luz brilla en todas partes: una gran luna blanca en el cielo, y un salpicado de estellas titilantes.

Derek se reclina en su silla, cierra los ojos y apoya su brazo a lo largo sobre el respaldo de la silla de Mary Katherine. Ella le dedica una mirada pensativa y un tanto apenada; cuando aparta la vista, es como si a él lo hubiera cubierto una sábana blanca.

Isobel se levanta de la mesa y estira sus brazos. A su alrededor, el silencio cae como pétalos. Camina en dirección a la alfombra frente al fuego y se acuesta en el piso, su pelo desplegándose en abanico alrededor de su cabeza. Lynnie también se levanta. Se siente un poco mareada y se acurruca en uno de los sillones.

“Todo estuvo perfecto”, dice Claire. “Mejor imposible. Y ahora, me voy arriba”. Por un momento, cuando se detiene en la entrada del pasillo, parece estar hirviendo de fiebre, pero enseguida se recompone en su usual y vaporosa dulzura.

“Buenas noches”, la saluda Lynnie, y durante varios segundos, después de que Claire desaparece del campo visual, se quedan todos mirando la palpitante oscuridad que ahora ocupa su lugar.

Ross empuja hacia atrás su silla, se levanta de la mesa y va hacia la alfombra sobre la que se ha acostado Isobel. “¿Quién quiere salir a caminar un rato?”, pregunta mirando a Isobel.

Mary Katherine apaga un cigarrillo aplastándolo contra el cenicero. “Vamos”, dice Ross, empujando a Isobel con la punta de su zapato. Isobel mira el zapato de Ross y, después, aparta la vista.

Ross está parado a solo unos centímetros de Lynnie; ella puede sentir su contorno, una cierta densidad extra en el aire que lo rodea. “Derek”, dice Mary Katherine en voz muy baja. “Ya es hora de que nos vayamos. ¿Lynnie? ¿Isobel?”

“A las chicas puedo llevarlas yo más tarde”, dice Ross.

“Está bien”, dice Mary Katherine después de un momento y va hacia el armario, a buscar su abrigo.

“Vamos, ustedes dos”, dice Ross. “Arriba, salgamos a ver la nieve.

¿Isobel? Vamos, no va a durar mucho…” Hace un gesto hacia la ventana. “Una noche así no se repite. Vamos, salgan de sus cuevas, pequeños osos, salgamos a disfrutar un poco del frío de la noche”.

Ross le extiende una mano a Isobel. Ella lo considera por un instante, después lo mira. “Odio enfriarme”, dice sin apartarle los ojos. Después gira apenas su cuerpo sobre la alfombra.

“No puedo creer esto”, susurra Mary Katherine.

Lynnie se sienta con la espalda bien derecha contra el respaldo del sillón. Las estrellas se mueven hacia atrás y hacia adelante. La nieve parece destellar y casi le hace perder el equilibrio. “Esperen, esperen”, dice Isobel parándose, Mary Katherine ya camina en dirección a la puerta. “Nos vamos con ustedes”.

En el auto, Derek hace un chiste, pero nadie se ríe. Isobel va sentada junto a Lynnie, su silencio es un silencio bruñido, brilloso. Las ramas de los árboles sostienen sobre ellas un pequeño dosel de nieve mientras el auto se encamina hacia la vieja ruta. Enfrente al hotel hay tres autos estacionados. Están cubiertos de nieve, las huellas de sus cubiertas no llegan a verse. Todas las ventanas del hotel están a oscuras, menos una. Por detrás de sus cortinas cerradas escapa una leve aureola de luz. Isobel inspira y deja escapar el aire en un pequeño suspiro. Después se recuesta hacia atrás sobre el asiento.

Lynnie se despierta de pronto y grita como si alguien la hubiera agarrado y la arrastrara más allá de los límites del sueño, directo hacia el día. Frank ya no está en su cama y la habitación está llena de luz. Lynnie se sienta en la cama. Tiembla, llena todavía del cansancio de la noche anterior y por la ventana ve que el sol ya barniza la nieve. “Volviste bastante tarde”, le dice su madre cuando baja por las escaleras.

“Traté de no despertarte”, dice Lynnie.

“Me imagino”, dice su madre. “Entraste a los tumbos, no fuiste lo que se dice demasiado silenciosa. Supongo que esa gente te habrá dado bastante de tomar”.

“Mamá, no estaba borracha”, dice Lynnie.

“No”, dice su madre. “Bueno, como tu digas. No quiero que vuelvas a quedarte hasta tarde en esa casa. Deja ese tipo de cosas para Isobel. Anoche cuando se bajó del auto no parecía tener mayores problemas para mantenerse en pie”.

Lynnie mira a su madre.

“No quiero ni imaginarme qué pensarán los padres de Isobel”, dice la madre de Lynnie.

“Los padres de Isobel confían en ella”, dice Lynnie. “En fin, problema de ellos, ¿no?”

Isobel ha dejado de ir a la casa de piedra y su retrato ha quedado apoyado contra la pared. Desde que ella se fue, nadie lo ha vuelto a tocar. Pero un día, a principios del verano, Isobel acompaña a Lynnie, van a conocer al bebé recién nacido.

“Es un bebé extraño, ¿no?”, Claire le dice a Isobel cuando ella lo levanta. “Siempre son tan extraños al principio, es como si fuera más fácil creer que lo trajo una cigüeña. ¿Te trajo una cigüeña, pequeño Willie? ¿Una cigüeña?”

A través de la ventana pueden ver a Ross afuera, trabajando, y Lynnie se queda escuchando el golpear rítmico de su pala y la tierra acumulándose en un pequeño montículo sonoro. “Vamos a plantar un árbol de lilas”, escucha que dice Claire. La voz de Claire se desliza plateada a través del día lleno de sol y Ross se detiene un momento y mira hacia arriba, con la mano haciéndose visera sobre los ojos.

El sol parece derretirse en el cielo. Lynnie puede escuchar a Claire y a Isobel hablar por sobre el golpear de la pala, y después, en un momento, no hay ningún sonido cuando la pala debería dar su golpe, y Lynnie mira hacia afuera y ve a Ross sacándose la camisa.

¿En qué momento Claire e Isobel se quedaron calladas?

Isobel se para y le pasa el bebé a Lynnie. “No se vayan”, dice Claire con voz suave.

“No…” dice Isobel. Su voz suena adormilada y un poco perpleja y enseguida vuelve a sentarse.

La habitación está otra vez en silencio y entonces la puerta se abre de golpe y entra Ross con su camisa hecha un bollo entre las manos. “Hola a todos”, dice mientras va hacia la bacha para refrescarse la cara con agua helada. “Hola, Isobel”, dice mientras se echa hacia atrás el pelo chorreando agua.

“Hola”, dice Isobel.

Lynnie mira a Claire, pero Claire pareciera tener los ojos semicerrados mientras mira sus largas y elegantes manos apoyadas sobre la mesa. “Sí”, dice Claire aunque nadie ha dicho nada.

“Ross”, dice Isobel y se para, “traje tu libro para devolvértelo”. Le pasa a Ross un pequeño libro descolorido y con el borde de las páginas pintado de color oro.

Ross lo toma y por un momento se queda mirando la forma del libro entre sus manos. “Ah”, dice por fin. “A lo mejor un día de estos se me ocurre algo más para darte”.

“Mmm”, dice Isobel y acomoda su pelo hacia atrás. Willie deja escapar un pequeño sonido y todos lo miran.

“¿Cuándo es un buen momento para pasar a dejártelo?”, pregunta Ross.

“En cualquier momento”, dice Isobel. “Depende”. Como si fuera una niña, gira sobre uno de sus talones. “Los sábados está bien”, dice.

Claire se toca los ojos con las manos, se toca la frente. “¿Alguien quiere té helado?”, ofrece.

“No, gracias”, dice Isobel. “Ya tengo que irme”.

Los estudiantes están de vacaciones de verano y ya no se los ve por el pueblo. Hasta Derek ha partido. Lynnie no ha vuelto a verlo desde la noche de la nevada. Y Mary Katherine tampoco se deja ver mucho. De vez en cuando va a la casa de piedra, pero en lugar de quedarse charlando en la cocina, se retira ni bien termina su trabajo.

Incluso es posible que Lynnie se quede sola en la casa, sola con Bo y Emily. Aislada en una vida a solas con Willie, Claire se ha vuel- to tan silenciosa que a veces Lynnie no advierte que está ahí parada, frente a ella. Y cuando Lynnie y los chicos están fuera, los chicos parecen desaparecer, atrapados en una red de luz dorada. Parecen tan lejos de ella —pequeños puntitos— y apenas si se los puede es- cuchar: la quietud de la casa amortigua casi por completo sus voces. Ross suele no estar en la casa, sale a hacer esto o aquello, y su sonrisa, cuando le sonríe a Lynnie, se ha vuelto terriblemente amable, repentina y al mismo tiempo casi humilde, como si de un día para el otro ella se hubiera convertido en alguien muy frágil, o muy valioso. Ahora que Isobel por fin se ha ido de la casa, Ross y Claire parecen también haberse ido con ella: su ausencia es un vacío que se los terminó comiendo. Los días son todos iguales, uno detrás del otro, nada cambia. La casa está saturada de ausencias.

Ahora, Lynnie solo ve a Isobel cuando pasa a toda velocidad en el pequeño auto verde que le regalaron cuando cumplió dieciséis años, o desde la ventana de su cuarto, a la noche, antes de que Isobel cierre las cortinas. Un sábado a la tarde, cuando Lynnie está con sus hermanos en el jardín frente a la casa, ve a Ross estacionar del otro lado de la calle. Saluda a Lynnie alzando el brazo mientras camina hacia la casa de Isobel y después llama a la puerta. Lynnie se queda mirando como Isobel abre la puerta y recibe un libro que él le entrega. Después, Ross desaparece en el interior de la casa. Reaparece unos minutos más tarde, vuelve a saludar a Lynnie y se sube al auto y se va.

Estos días, la madre de Lynnie está más irritable de lo usual. En la fábrica ha habido rumores de despidos. Un día, mientras Lynnie mira televisión con ella, ven al padre de Isobel estacionar frente a su casa. “Ese gordo de mierda”, dice la madre de Lynnie. “Ahora resulta que el tipo es un gran administrador. Las cosas que hay que escuchar”.

Años y años más tarde, solo pensar en el edificio de la escuela todavía lograba despertar en Lynnie el miedo a volver a clases que la dominó todo ese verano. Y, sin embargo, un poco la alivia por fin tener que hacerlo, y para el tercer o cuarto día se da cuenta de que la conforta el rugir distante en los pasillos, y las caras ahora familiares que, hasta hace poco, eran caras de desconocidos.

Una de las tardes de esa primera semana ve a Cissy Haddad mirando en su dirección y la saluda con timidez, pero después se da cuenta de que Cissy no la miraba a ella, sino a alguien más. Lynnie se da vuelta y ahí está Isobel, devolviéndole la mirada a Cissy. Nada se refleja en sus apagados ojos verdes.

“Isobel…”, dice Lynnie.

“Hola, Lynnie”, le responde Isobel lentamente, y solo entonces parece de verdad verla. Confundida, Lynnie se vuelve hacia Cissy, pero Cissy ya no está allí.

“¿Quieres que te lleve a tu casa?”, dice Isobel, mirando muy fijo hacia adelante. “Vine en mi auto”.

“¿Qué tal tu verano?”, le pregunta Isobel mientras maneja. “Bien”, dice Lynnie. El cielo otra vez ha vuelto a ser de un azul

profundo y amplio. Pronto las hojas de los árboles van a empezar a cambiar de color. “Qué lástima que no hayas ido más a la casa de piedra. Lo siento”.

“Gracias, Lynnie”, dice Isobel muy seria y Lynnie recuerda la ma- nera en que Cissy ha mirado a Isobel. “Gracias”, dice Isobel. “Me hace mucho bien que me lo digas”

La madre de Lynnie levanta la vista ni bien ella entra en la casa. “Otra vez juntándote con Isobel”, dice. “Pensé que para ella eras una etapa superada”.

Lynnie se queda allí parada, con la espalda muy derecha. “Isobel es mi amiga”, dice.

“Que te quede bien claro”, dice su madre.”Isobel no es tu amiga”.

El sábado Lynnie desayuna y después vuelve a su cuarto y se acuesta sobre su cama sin tender. Afuera está húmedo y hace mucho calor. Tiene tarea que hacer para la escuela, y cosas de la casa, pero no encuentra fuerzas para levantarse. El sonido del televisor y de sus hermanos jugando afuera va y viene como un oleaje sobre su cabeza. Entonces escucha cerrarse la puerta de un auto y se levanta para mirar por la ventana: tal vez Isobel esté saliendo hacia algún lugar y quiera compañía.

Pero no es Isobel. Es Ross. Lynnie se queda mirando como Ross camina hacia la casa de Isobel y golpea la puerta. El sonido del metal contra el metal hace eco en el cuarto de Lynnie.

El auto de Isobel está estacionado frente al garage, pero los de su madre y de su padre no se ven por ningún lado. Lynnie se queda mirando cómo Isobel aparece en la puerta y deja pasar a Ross y, des- pués, cómo sus formas tenues se esparcen por el cuarto de Isobel.

Lynnie vuelve a su cama y se queda acostada ahí. La deprime su habitación y la deprimen los ruidos; uno de sus hermanos está llorando. Se vuelve con violencia contra la almohada demasiado dura y apretada y, por un rato trata de llorar, pero cada uno de sus esfuerzos es falso e insatisfactorio. En ciertos momentos puede sentir el latir rápido de su corazón.

Más tarde, cuando vuelve a levantarse, el auto de Ross ya no está. Lynnie regresa al océano de aguas turbias que forman las sábanas de la cama y baja su brazo, anticipando una ola que crezca para ella pero todo permanece furiosamente inerte. Agarra la indefensa sábana de arriba y al tratar de empujarla hacia el piso, se le enrolla en torno a las piernas, toda floja e inmunda. La sábana de abajo se suelta más fácil, se desprende enseguida del colchón y se desliza como nubes entre sus brazos, pero un pequeño sonido perfora el clamor en sus oídos y al volverse se encuentra a Frank, parado en el pasillo, con una mano sobre el picaporte. Frank la mira, respirando incómodo por la boca, después gira y cierra la puerta.

Esa noche, la madre de Lynnie se sienta a oscuras frente al televisor, como si fuera una sacerdotisa. La luz pálida y fría achata su cara y sombras como de cráteres se forman alrededor de sus ojos, su boca, sus mejillas. “¿Y qué opinas de que tu empleador visite a Isobel?”, dice.

Del otro lado de la calle, la ventana de Isobel resplandece. “Le presta libros”, dice Lynnie.

“Por su puesto”, dice su madre. “Que aplicado el profesorcito”.

Al día siguiente Lynnie agarra su bicicleta y va a la casa de piedra con la intención de avisar que no va a seguir trabajando allí. Pedalea con tanta fuerza que casi no se da cuenta de que ya ha llegado a los bordes del pueblo, pero después puede ver cada pequeña rama de los abedules que en flashes va dejando atrás, cada uno de los ladrillos de las paredes del hotel, incluso la pintura saltada en el cartel.

Claire se queda parada en la puerta mientras Lynnie habla en voz demasiado alta, tratando de hacerse oír a través de la estática que la envuelve. Tiene que hacer demasiadas tareas para la escuela, trata de explicarle; lo lamenta mucho, pero su madre la necesita. La bici- cleta ha quedado donde, en el frenesí por llegar a la puerta, la dejó caer, una de sus ruedas todavía gira en el aire, y mientras Lynnie habla no hace más que ver tenues formas desplazándose detrás de la ventana de Isobel, una breve acrobacia de cuerpos entrelazados sobre las hojas húmedas bajo los abedules, la luz triste y opaca en el interior de una de las habitaciones del hotel, con su cajonera sencilla y su espejo contra la pared. En el espejo se refleja una cama de dos plazas con un cobertor azul y sobre la cama está recostado Ross, mirando el techo.

“Sí…”, está diciendo Claire y, de pronto, se materializa frente a Lynnie. “Entiendo...” y desde el interior, por detrás del cuerpo de Claire, llega el sonido de Ross, silbando.

Isobel se va una semana después. Lynnie ve desde su ventana como Isobel y su madre y su padre cargan el auto de su padre estacionado frente al garage y se suben. Se van de viaje, piensa Lynnie; solo se van de viaje, pero igual, baja corriendo las escaleras tan rápido como puede y, después, cuando el auto enfila por la calle, Isobel se vuelve, en el asiento trasero. Tiene la cara amarillenta, con un brillo poco saludable, y el pelo le cae formando ondas a los costados. Lynnie levanta la mano, tal vez imperceptiblemente, pero, sea como sea, Isobel solo la mira, nada más.

Así que nada hay que explicarle a Lynnie al día siguiente, o al día siguiente del siguiente, cuando Isobel no va a la escuela. Y no la intrigan los grupos de chicas que se juntan a hablar en susurros en los pasillos, ni el saludo extraño, formal y rígido que le dedica Cissy Haddad, ni el rumor, que casi inmediatamente empieza a circular, de que los padres de Isobel fueron alertados por una carta anónima. Y cuando un día, poco después de que Isobel se marchara, se cruza con la madre de Isobel en la vereda y ella no le dedica más que una rápida mirada de desagrado, por un brevísimo instante Lynnie puede ver lo que la madre de Isobel siempre debe haber visto en ella: una niña imperturbable, fornida, de pelo llovido; un visitante demasiado frecuente, que respira haciendo ruido, deses- perado por una sonrisa; una niña insignificante, completamente lo opuesto a su propia hija. Y entonces Lynnie ve a Isobel, otra vez desvaneciéndose en el resplandor de la tarde, mirando otra vez ha- cia atrás desde el asiento trasero del auto de su padre y con premura entregándole a Lynnie todo lo que se debería haber desvanecido con ella, para que Lynnie lo custodie.

(1990)

SEGUIR LEYENDO:

Últimas Noticias

Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

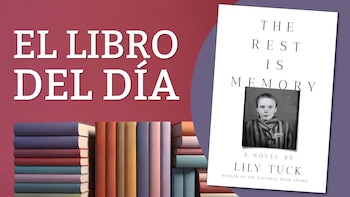

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir

“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así

Adiós a William Labov, el lingüista que luchó contra los prejuicios y engaños del habla