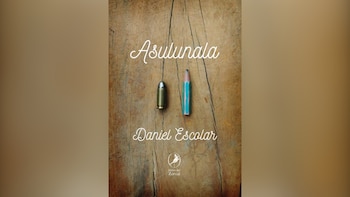

El autor de "Asulunala" (Del Zorzal) escribe en esta nota sobre el origen de su novela y cuenta cómo fue volver a las mañanas de patios helados y cantarle a una bandera del color del cielo pero no en cualquier época, sino en la más difícil: la de la última dictadura militar.

A mediados de 1983, mi mejor amigo y compañero de la escuela primaria volvió a la Argentina después de ocho años de exilio en México. Y lo primero que quiso hacer al llegar, antes incluso de ver a los amigos o recorrer la ciudad, fue ir a ver la escuela. Sus padres se habían tenido que ir del país cuando cursábamos cuarto grado; una mañana, la maestra nos avisó que mi amigo ya no iba a venir más porque se iba a vivir a otro país. Ese fue el último día que lo vi. Su partida fue uno de los grandes misterios de mi infancia y, aunque tuvo la naturalidad que tienen para los chicos las decisiones de los grandes, me quedó la decepción de que él no me contara por qué se iba; cuando se lo pregunté, ese día y, más tarde, en la única carta que intercambiamos durante todos esos años, no me lo quiso decir. Recién mucho después entendí que él tampoco sabía.

A la mañana siguiente de su llegada, estábamos los dos parados en la puerta de la escuela sin animarnos a tocar el timbre. Nos recibió una maestra joven y desconocida que después de escucharnos, nos preguntó si podíamos hacer solos la visita y se fue apurada por un pasillo. Recorrimos la escuela como quien recorre un álbum de fotos. Los pasillos eran pequeños e inofensivos, el árbol del patio ya no estaba, el mástil de la bandera apenas sobrepasaba el borde de la medianera.

Las puertas de las aulas estaban cerradas, los chicos estaban en clase. No nos animamos a mirar por las ventanas, no nos cruzamos con ningún maestro. Antes de irnos, subimos al comedor que habíamos visto construir año tras año y que nunca llegamos usar. Había una cocina nueva y grande llena de ollas y vapores, y en medio del vapor, una mujer con guardapolvo blanco revolvía con los dos brazos metidos en una olla gigante. Debió habernos escuchado entrar porque se dio vuelta sacándose los guantes de goma y se quedó mirándonos.

Era Adelaida, la secretaria de la escuela, el terror de nuestra infancia, la de los pasillos altísimos y desolados, la que nos gritaba y pegaba porque sí, la que aquel último día le había dicho a mi amigo que ojalá él y sus padres subversivos no volvieran jamás. Estaba cocinando para todos esos chicos en las aulas, tenía los pelos parados, el guardapolvo torcido y la cara roja por el vapor. Nos miró como si fuera la primera vez que miraba a alguien, como si recién ahora nos pudiera mirar, como si se hubiera quedado todos esos años esperando para mirarnos, y empezó a llorar como si nunca antes hubiera llorado, como si se hubiera aguantado ese llanto toda la vida. Fue el abrazo más largo del mundo. Mi amigo, que había sido tan bajito, ahora la abrazaba y ella lloraba en su hombro.

Por eso escribí Asulunala, porque en verdad no sabemos nada de todo eso que nos pasó. Lo único que nos queda son recuerdos de sensaciones que tuvimos mil años atrás, cuando éramos unos chicos más chicos que nuestros chicos. El terror, la amistad, las aventuras, el peligro, los malos malísimos, los golpeadores y los lastimados, las normas absurdas e inquebrantables, la escuela toda como un transatlántico en la niebla, con relámpagos y truenos y gritos lejanos, soles velados, noticias incomprensibles, y el miedo adentro y afuera como una lluvia finita en el corazón.

Escribí Asulunala porque quería volver a esa escuela, a esos días, estar ahí más allá de los recuerdos, estirar la mano y tocar, meter la nariz y oler; no quería recordar, mirar de lejos, quería estar ahí. Y escribir es un poco eso: elegir un universo, habitarlo como un acto de voluntad, inventarlo todo de nuevo. Sacar lo que hay en la memoria, ese engaño delicioso en el que nada nunca cambia, y transformarlo en historias. Y hacer que esas historias se vuelvan verdad.

Y eso fue lo que hice: volví a 1975, a unos pocos días fríos de agosto, al séptimo grado de una escuela de varones en un país que estaba por explotar en mil pedazos, y a medida que escribía, fueron pasando cosas que yo no sabía que habían pasado, cosas que, si yo no las hubiera escrito, no habrían pasado jamás.

Vi las caras de los maestros que nos premiaban y castigaban como dioses, tan enormes, tan lejanos, tan parecidos a lo que soy yo ahora, y de pronto supe, que más allá de sus gritos y su tamaño, de sus gestos severos e intransigentes, su bondad o su maldad, incluso más allá de su heroísmo, los verdaderamente asustados eran ellos. Los monstruos que no me dejaban dormir cuando la luz se apagada, la puerta cerrada de la Dirección, la burla de mis compañeros, nada de eso era nada comparado con el miedo que tenían ellos. El terror de los grandes era mucho más grande que el nuestro.

Y ahora que el libro está fuera de mí, que ya hace tiempo que volví a este mundo donde soy un adulto que si quiere escribe sobre chicos que iban a una escuela que tenía un portón de madera pintada de blanco y una portera de guardapolvo gris, sé que sigue siendo así, que somos nosotros los que vivimos asustados, que nuestro miedo es el de ellos, que siempre seremos chicos que se forman a la mañana en patios helados a cantarle a una bandera del color del cielo, del color del mar.

______

LEA MÁS

Andrew Graham-Yooll donó su archivo personal a la Universidad de San Andrés

Violeta Parra, una artista inmensa a la que dejaron muy sola

______

Vea más notas en Cultura

Últimas Noticias

Té rojo: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Vaca Muerta Sur: cómo es el proyecto que aprobará YPF para duplicar las exportaciones de petróleo con USD 2.500 millones de inversión

Clima en Arequipa: temperatura y probabilidad de lluvia para este 14 de noviembre

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez generará más de 121 mil empleos en su primer año de operaciones, según LAP

¿Cómo estará el clima en Cuzco?