Atrás de cada uma das vinte e três pessoas mortas pela bomba na sala de jantar da Polícia Federal estão família, amigos e colegas que ainda hoje eles ainda lamentam, como Gloria Paulik, que soube da morte de seu pai, o sargento Juan Paulik, quando ela tinha dez anos e era o terceiro de seus cinco filhos, nascido e criado em uma família em Villa Ballester, na Grande Buenos Aires, onde Ela nunca teve dinheiro suficiente.

Ou como Juan Carlos Blanco, filho do caixa da sala de jantar, que lhe deu seu nome completo, um sinal de quanto tempo o menino esperou depois de quatro filhas do sexo feminino. Juan Carlos tinha onze anos quando soube em sua casa em Ciudadela sobre uma notícia em que ainda não acredita: “Espero que todos os dias ele volte para casa”, diz.

Houve outros momentos: a esposa cuidou da casa e o marido forneceu o dinheiro, pelo menos nas famílias Paulik e Blanco. As mortes causaram dor e também dificuldades financeiras repentinas e inesperadas a ponto de, por exemplo, a viúva de Paulik e seus cinco filhos terem que sair da casa que alugaram.

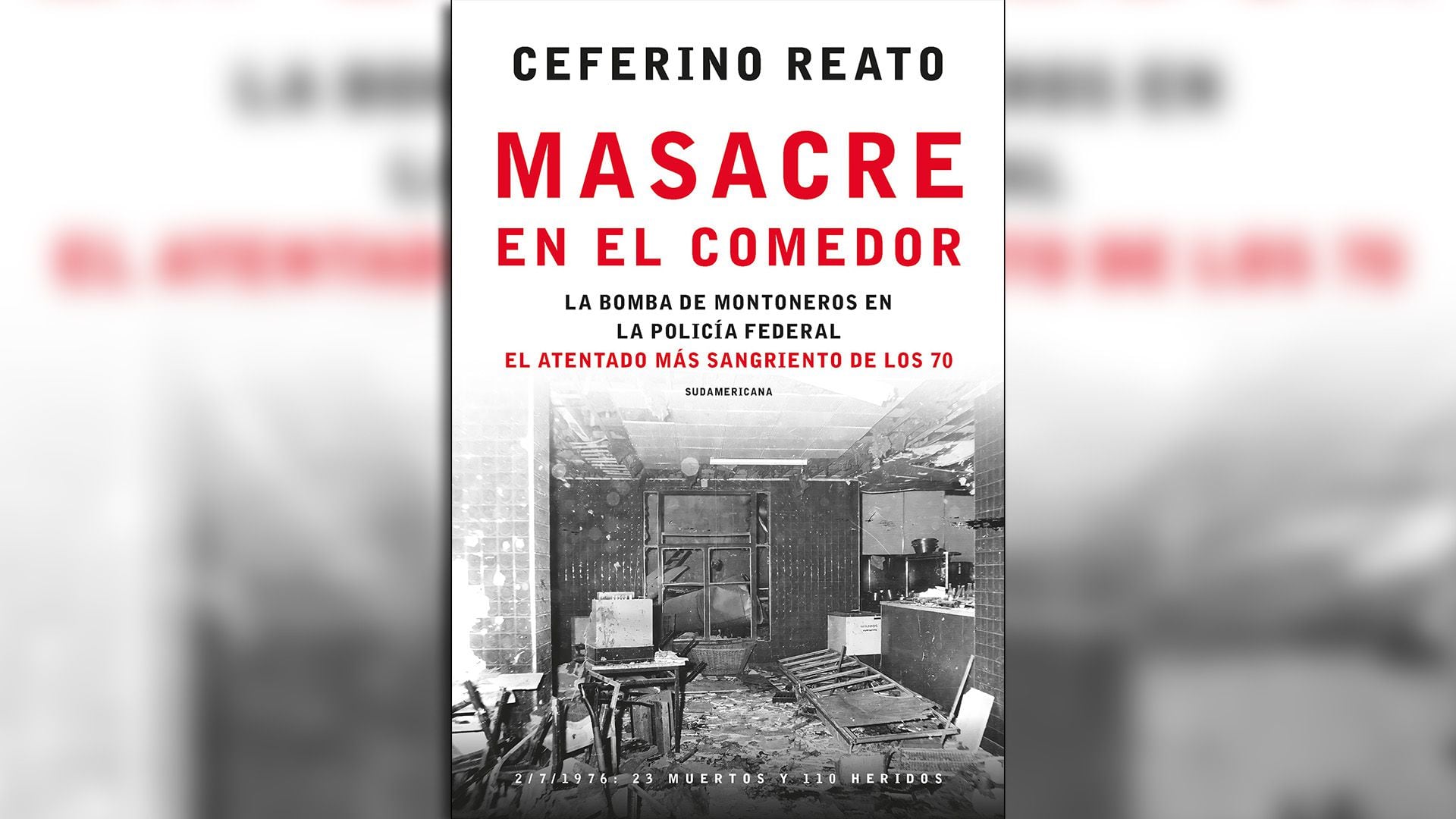

Havia cinco mulheres entre as vítimas da bomba vietnamita que destruiu o cassino da Segurança Federal Superintendência em 2 de julho de 1976, no centro de Buenos Aires.

Uma delas era a única pessoa que não pertencia à polícia, a única vítima civil: Josefina Melucci de Cepeda, 42 anos, que trabalhava na estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscal, e foi almoçar com a amiga, a sargento Maria Olga Pérez de Bravo, que também morreu.

“Fina, o documento está pronto; venha buscá-lo”, Maria Olga a avisou, no início da manhã. Era o passaporte de uma vizinha de Josefina; ela morava em uma casa de estilo inglês em Villa Urquiza com o marido, Antonio Cepeda, e seus três filhos: Alejandra e Carolina, de onze anos e Gabriel, dez anos.

Sempre alegre e disposta, Josefina havia pedido à amiga policial o documento do filho de um vizinho.

Carolina Cepeda viu a mãe pela última vez naquela sexta-feira no meio da manhã, quando o metrô da Linha B parou na Estação Uruguai e a menina desceu com o pai, que a levava ao médico. Foi o último beijo que ela lhe deu e que a acompanharia, como um tesouro, por toda a vida.

A mãe continuou a viajar mais uma parada, até a estação Carlos Pellegrini; ela trabalhou por algumas horas na sede da YPF e saiu para almoçar com a amiga; no caminho, ela entrou em uma loja e comprou uma capa, forçada pelo frio intenso daquele meio-dia de inverno.

“A bomba de Montoneros destruiu minha vida”, disse Carolina Cepeda, que tinha apenas cinco anos: “Ela me obrigou a usar uma máscara para esconder a dor de perder minha mãe de uma forma tão absurda. Você sabe como é quando chega o Dia das Mães e que, enquanto seus companheiros fazem desenhos para as mães, você sabe que a única coisa que você poderá fazer naquele dia é trazer uma flor para o cemitério? E que você tem que fazer sua melhor cara porque as pessoas também não precisam aguentar sua dor todos os dias?”

Sua irmã mais velha, Alejandra, tinha onze anos. “Minha mãe era um sol; tinha chegado da Espanha aos nove anos; era uma mulher alegre, sempre muito prestativa para seus vizinhos e colegas de trabalho, na YPF, onde cumpria funções administrativas”, lembrou.

O marido de Fina, Antonio, teve que arquivar o sonho da família de expandir a borracha que possuíam na fronteira entre os bairros de Villa Urquiza e Belgrano R, para o qual eles já haviam comprado um imóvel maior porque, logicamente, ele tinha que cuidar dos três filhos, que eram muito jovem.

“Papai morreu há três anos; ele era um pai exemplar e sentimos muita falta dele. Ele sempre quis justiça”, disse Alejandra.

“Acho que as duas irmãs nunca quiseram ter filhos para não sofrerem o que sofremos depois da bomba”, disse Carolina. “O mesmo aconteceu com nosso irmão, Gabriel, que tinha dez anos e também foi muito afetado”, acrescentou Alejandra.

Josefina Melucci de Cepeda morreu instantaneamente de um ferimento profundo na base do pescoço e seu corpo foi removido no dia seguinte pelo marido.

Embora a maioria dos comensais fosse policial de baixa patente, funcionários de lojas e empresas da região também foram ao Cassino da Superintendência de Segurança Federal, na rua Moreno, às 1400. Por exemplo, de Suixtil, que estava na esquina e fabricava ternos, jaquetas, camisas e gravatas, e onde suboficiais e oficiais podiam abrir uma conta corrente com uma única assinatura. Também da YPF, ESSO e alguns bancos, como o El Nación.

María Olga Pérez de Bravo, a anfitriã daquela refeição fatal, tinha 43 anos e foi internada na Churruca “em coma, tendo que passar por uma cirurgia no crânio para remover um grande fragmento de metal embutido no coração do tecido cerebral, o que causou esfalação (gangrenação) dele”, segundo o médico Richard Lotito. Além disso, “tinha vários orifícios de três a quatro milímetros de diâmetro” na perna direita, nariz e testa. Ela aguentou oito dias até morrer e seu corpo também foi removido pelo marido, Alfredo Bravo.

A terceira fatalidade feminina foi o cabo Elba Ida Gazpio, que estava a doze dias de completar quarenta e sete anos. Sua filha de 23 anos, Liliana Tejedo, era uma agente e estava comendo com ela, mas ela se levantou dez minutos antes da explosão para dar sua cadeira a uma amiga de sua mãe, a sargento Maria Esther Pérez Cantos.

Um evento fortuito que salvou sua vida. “Vi que Maria Esther estava de pé porque não conseguia encontrar um lugar; havia uma multidão incrível na sala de jantar porque era o início do mês e tínhamos recolhido nosso salário”, disse Liliana.

“María Esther, terminei de comer, sente-se aqui”, disse ele, levantando-se da mesa, com a carteira na mão.

“Não, se vocês estão conversando.

“Já estou atrasado para o escritório.

A agente Liliana Tejedo caminhou menos de cem metros, subiu no elevador e, ao chegar à mesa, no primeiro andar do Departamento Central da Polícia Federal, onde desempenhava funções administrativas, um comissário adjunto entrou muito agitado.

- Você ouviu a explosão? ela perguntou a Liliana e seus companheiros.

“Não, aqui, no prédio? ela respondeu, lembrando que havia havido ameaças de bomba no Departamento Central.

“Não, parece que foi no Federal Security Casino.

“Foi quando meu drama começou”, lembrou Liliana Tejedo.

Só que mãe e filha eram muito próximas, provavelmente porque o pai de Liliana as havia abandonado quando ela, que era filha única, tinha sete anos. “Com um salário que mal sobrevivemos, minha mãe nos colocou à frente. Ela trabalhou no primeiro andar da Segurança Federal, no Departamento de Registros e Relatórios; em tarefas administrativas, ela nem portava armas”, disse.

“Então eu descobri”, acrescentou, “que a bomba havia sido colocada logo atrás de mim, em outra mesa. Maria Esther sentou na minha casa, minha mãe estava do outro lado da rua. Portanto, seus corpos foram destruídos; no caso da minha mãe, o processo de identificação levou quase dez horas e foi apenas à meia-noite que eles confirmaram que ela também havia morrido”.

“Estávamos muito próximos”, lembrou. Nunca voltei para a sala de jantar e passei anos sem conseguir passar pela porta. Não fui ao velório, que foi realizado no dia seguinte, no sábado, 3 de julho, no pátio coberto da Guarda de Infantaria, no Departamento Central de Polícia. Eu não podia nem ir à homenagem organizada por seus colegas de escritório. Eles me deram licença e eu estarei de volta em quinze ou vinte dias. Trabalhei lá até 1980, quando meu filho nasceu e pedi para sair.”

“É um tópico que fica me deixando muito nervoso; me deixa doente; desde que marcamos o dia da entrevista, fico triste. Em mais de quarenta e cinco anos, é a primeira vez que converso com alguém que não conheço”, disse Liliana Tejedo à beira das lágrimas.

Ele acrescentou que “muitas pessoas que me conhecem não sabem como ela morreu porque eu sempre digo que ela morreu em um acidente. Acho que não aguentaria se alguém me respondesse, por exemplo: 'Os militares faziam coisas horríveis'. Minha mãe não tinha nada a ver com isso; ela era uma trabalhadora pobre, que cumpria deveres administrativos e nem portava armas! Ele mal sobreviveu com seu salário, mas com esse salário ele nos fez passar quando meu pai nos abandonou. Ela morreu quando estava terminando o processo de separação.”

Foi seu tio, o vice-comissário Horacio González, que cuidou de toda a papelada relacionada à identificação e remoção do corpo de Elba Gaspio, que levou quase dez horas porque ele foi completamente mutilado, enquanto Liliana foi consolada pelo marido e pela avó.

“Houve”, disse Tejedo, “uma falha no controle de entrada na Segurança Federal. Tinha um portão enorme, mas sempre uma folha do portão estava aberta. Na calçada, um policial perguntou para onde você estava indo e, logo após a entrada, havia o balcão de vigilância, mas, se eles já o conheciam, raramente faziam você abrir a carteira. Na verdade, minha mãe morreu com a carteira. Eventualmente, meu tio me deu sua carteira de identidade e uma agenda que ele tinha em sua carteira: eles foram perfurados pelas bolas de aço da bomba vietnamita.”

O corpo de Elba Gazpio foi completamente mutilado: ela foi decapitada, com múltiplas fraturas em quase todos os ossos de seu crânio e rosto, e perda de massa cerebral. O Dr. Luis Ginesin explicou que, além disso, ele teve múltiplas lesões e fraturas nas pernas, a “amputação traumática” do braço direito e feridas e fraturas no braço esquerdo, de cuja mão eles conseguiram remover dois anéis.

Sua amiga, a sargento Maria Esther Pérez Cantos, 49 anos, era a quarta mulher na lista de mortos; seu corpo foi removido por sua filha, Maria Susana Burgos Pérez. Sua cabeça também foi separada de seu corpo; “múltiplas fraturas cranianas, expostas e fechadas, com perda de massa cerebral; queimaduras do tipo AB (intermediárias) na região malar e mandibular direita; feridas na perna direita, e escoriações e hematomas em diferentes partes do corpo”, segundo o Dr. Jorge Luis Russo.

A última vítima feminina foi a agente Alicia Lunati. Seu corpo estava carbonizado do umbigo para baixo, assim como suas mãos, e ele tinha queimaduras intermediárias no rosto e couro cabeludo, e marcas e hematomas em todo o lugar. Seu pai, Pedro Lunati, removeu o corpo; ele também recebeu dois anéis de metal branco, um com uma pedra brilhante incolor e cem pesos que sua filha carregava no bolso.

Os corpos foram tão danificados pelas características da bomba vietnamita usada por Montoneros, um dos dois grupos guerrilheiros mais poderosos dos anos 70, de origem peronista. Não continha apenas trotyl, mas também postes ou bolas de aço, que, uma vez detonado o dispositivo, se transformaram em uma explosão que perfurou tudo o que podia encontrar, desde mesas, cadeiras e paredes até os próprios comensais.

Cento e dez pessoas ficaram feridas, várias com consequências muito graves devido à mutilação causada pela onda de choque, enquanto comiam os pratos bons, saudáveis e baratos na sala de jantar.

Montoneros alegou que procurava eliminar preferencialmente os quadros superiores da Polícia Federal, como o “centro de gravidade” da repressão ilegal da ditadura, mas dos vinte e três mortos apenas dois eram oficiais e de baixíssimo escalão. Sete das fatalidades nem estavam cumprindo funções policiais: a lanchonete, o caixa, um garçom, uma enfermeira, um bombeiro, um suboficial aposentado que estava fazendo seu trabalho como entregador de pão e o funcionário da YPF.

Foi o ataque mais sangrento da década de 1970, mas também na história do país até 18 de julho de 1994, quando um carro bomba destruiu a AMIA e deixou oitenta e cinco mortes. Ele matou mais do que o ataque terrorista à embaixada israelense de 1992, trinta anos atrás. E teria matado ainda mais se Montoneros tivesse alcançado seu propósito original de derrubar todo o edifício.

Além de nossas fronteiras, continua sendo o maior ataque a uma unidade policial do mundo. Nenhum outro policial foi atacado assim. Apesar de tudo isso, a Justiça nunca o investigou, nem durante a ditadura nem na democracia, e até Massacre na sala de jantar, nenhum jornalista ou historiador havia escrito nada sobre esse assunto.

*Jornalista e escritor, tirado do Massacre na Sala de Jantar.

CONTINUE LENDO:

Más Noticias

Debanhi Escobar: eles garantiram o motel onde ela foi encontrada sem vida em uma cisterna

A pessoa mais velha do mundo morreu aos 119 anos

Achado macabro no CDMX: deixaram um corpo ensacado e amarrado em um táxi

As águias da América enfrentarão o Manchester City em um duelo de lendas. Aqui estão os detalhes

Por que é bom trazer cães para conhecer o mundo quando eles são filhotes