Solemos dar una magnitud desproporcionada a nuestros problemas. En la meditación suele ejercitarse esta toma de perspectiva para poder entender (y sentir) que la experiencia propia es solo una porción ínfima de un universo muy vasto. Esta distancia aligera la experiencia, como si la diluyese en un cosmos más amplio.

Mi colega Dan Ariely mostró, con un experimento sencillo, nuestra propensión a confundir el valor del trabajo propio. Juntó a un grupo de gente a hacer origamis, incluyendo a algunos expertos. Luego preguntó a otro grupo de gente cuánto pagaría por las distintas figuras de papel. El origami es un arte complejo y no es fácil ponerle precio, pero la gente no es tonta y sabe valorar la calidad. En consecuencia, las obras de los expertos se pagaban más caras. Quienes habían fabricado una figura entendieron también la regla general —las figuras de los profesionales valen más—, pero todos estaban también convencidos de que su obra (¡y solo la suya!) era la excepción que confirmaba la regla.

Hay otro ejemplo parecido: la foto de nuestros hijos recién nacidos. Cada uno piensa que el suyo es el más lindo del mundo. Por supuesto, todas estas apreciaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo son, sin embargo, cuando uno ve lo propio como más luminoso y trascendente. Hay algo bello en este argumento, especialmente en estos ejemplos que destilan amor por la gente y las cosas que nos rodean.

Hace unos años me sumergí en el estudio de la música y poco después compuse mi primera melodía. Al escucharla me pareció bellísima. Sentí que, si tuviese que resumir la historia de la música los tres hitos serían Mozart, los Beatles y… mi canción. Aquí estaba, atestiguando en primera persona la fuerza de una ilusión que no asoma en toda la esfera creativa. En la escritura o en la ciencia, que son mis oficios “más cercanos”, el crítico que hay en mí aflora con mucho más ímpetu que el entusiasta. En la música tenía una potencia fabulosa. Era la expresión de la condición anfibia entre realidad y ficción: entendía perfectamente que mi melodía era solo el ejercicio de un principiante. Pero esto no alteraba en modo alguno la ilusión, lo que resultó ser una fuente de motivación para seguir practicando música, en un oficio que me desenvolvía con enorme dificultad. Esta, creo, es una forma razonable de convivir con nuestras ilusiones: darles un cauce para que nos animen a ser más intrépidos sin olvidar que se trata solo de eso: una buena ilusión.

En la versión real del experimento de Ariely, solemos vivir nuestro trabajo olvidando que está magnificado por una sensación de excesiva relevancia. Le pasa al comerciante que pierde una venta y lo vive como una catástrofe. Y desde luego sucede también en el arte, en la ciencia y en el deporte, donde, además y por encima de cualquier otra cosa, está en juego la vanidad. Recuerdo el clima de trabajo desaforado y despiadado en mis épocas de doctorado. Venía a veces de la pasión propia, pero sobre todo de la percepción del desastre que supondría que la investigación no llegara a buen puerto. Cada uno vivía su experimento como si fuese el pájaro que da cuerda al mundo. Las luces de los laboratorios encendidas durante toda la noche, estudiantes que no paraban de trabajar de lunes a domingo. Cuando veíamos ese comportamiento en un compañero, entendíamos que era desproporcionado. Sin ese artículo, el mundo seguiría girando, la ciencia no desaparecería y su carrera académica seguiría siendo más o menos la misma. Toda esta cháchara se olvidaba instantáneamente cuando cada uno volvía a su propia realidad.

Aquí es cuando la ilusión que magnifica el valor de lo que hacemos deja de ser un estímulo sano y se vuelve nociva. Se deshacen parejas y familias, se descuida el cuerpo, se pierde el humor y la salud. Y, en algunos casos, grandes tragedias, como la de Jason Altom —alumno del Premio Nobel de Química Elias Corey—, que se suicidó bebiendo cianuro de potasio. Antes de morir escribió una nota en la que acusaba a su director de haberlo extenuado. Corey respondió asegurando que estaba devastado y que la presión que se habían puesto para lograr esa síntesis química tan extraordinariamente compleja era mutua y compartida. Sea como fuere, lo que está claro es que el estrés era bestial y se nutría de la premisa de que no hay nada más importante en la vida que ese proyecto científico en el que estaban inmersos, ni siquiera el cuidado de la salud física y mental. El equilibrio es por supuesto complejo, porque la misma ambición y convicción desenfrenada, al borde de la locura, ha sido el combustible de muchas gestas humanas que hoy celebramos alegremente

En los últimos años, esta tensión ha salido ferozmente a la superficie en el deporte de alta competición. Ahí tenemos el célebre caso de Simone Biles, estrella indiscutible de la gimnasia, que abandonó las olimpiadas de Tokio para cuidar su salud mental. Hablamos de ejemplos extraordinarios que, sin embargo, ilustran algo que le pasa a mucha gente. Es que se trata, en última instancia, del sentido que damos a la palabra éxito. En la perspectiva crítica que solemos aplicarnos a nosotros mismos, el éxito está asociado a metas profesionales: alcanzar una determinada cantidad de ventas, de contratos, de medallas o de seguidores en Instagram. Esta referencia siempre está normalizada de acuerdo con su propia escala. La obsesión, el fanatismo o la exigencia desmedida se expresan de igual manera en un partido de fútbol infantil que en los consejos de las grandes corporaciones.

Por el contrario, en la perspectiva compasiva que aplicamos en general a los amigos y a aquellas relaciones que se basan en un afecto simple, amable y no posesivo, la noción de éxito es muy distinta. No queremos más o menos a un amigo porque haya vendido más coches, haya cerrado una operación financiera más ventajosa o haya cosido un poco mejor la herida de un paciente. Lo queremos porque nos divertimos a su lado, porque podemos abrazarlo, porque está cuando lo necesitamos y estamos cuando nos necesita. Se trata de una idea muy distinta del éxito. Conviene recordar esto de vez en cuando y tratarse a uno mismo como a un amigo.

Seguir leyendo:

Últimas Noticias

Reordenamiento geopolítico mundial, la guerra global y la guerra híbrida

Las acciones de Trump podrían terminar la guerra global e incrementar los niveles de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales

Paz para Ucrania: ¿y sin Europa?

Trump y Putin, al igual que entre 2016 y 2020 van a ser firmes negociadores, que pondrán los intereses de sus respectivos países por sobre otras consideraciones

La castración del voto en Venezuela

Al consolidar su control absoluto sobre el sistema electoral, Maduro ha logrado algo más profundo que un simple fraude, ha instaurado un sistema donde el voto es irrelevante

Un día para ponerse colorado

Hoy es un día bisagra, como lo fue el 7 de Octubre. Esos días que definen relaciones

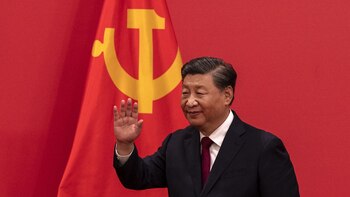

Xi, el nuevo emperador

El nacionalismo chino y sus pretensiones imperiales, que oculta en su prédica de sur global, también hizo que el mundo cambiara y viera a la nueva china como lo que es, una amenaza a Occidente y a sus valores.