El disenso es la base fundamental de cualquier sociedad o sistema democrático. Sin él, se podría decir, no hay democracia, puesto que es esta la condición que permite la convivencia pacífica, el equilibrio entre opuestos y las alternativas. Pero, más aún, es el mejor termómetro de la salud democrática de una sociedad. Las sociedades se construyen con consensos, pero también respetando y valorando los disensos.

“Los desacuerdos pueden ser desagradables, incluso ofensivos, pero son vitales para la razón humana. Sin ellos, permanecemos en la oscuridad”. En un largo ensayo sobre la naturaleza de los desacuerdos, Ian Leslie, escritor y autor de libros sobre comportamiento humano, señala que el “desacuerdo abierto” está relacionado con la “animadversión personal, el estrés y la futilidad”. Algo que, explica, se vincula directamente con el volumen de contenido tóxico (enfrentamientos) que vemos a diario en las redes sociales.

Pero la realidad es que, como bien destaca Leslie, los seres humanos “hemos desarrollado procesos e instituciones para estabilizar la volatilidad del desacuerdo y desbloquear sus beneficios”. El problema, claro está, es que los beneficios del acuerdo y los del desacuerdo no son los mismos. Los primeros cuesta (mucho) trabajo alcanzarlos. Y los segundos, por el contrario, son más visibles e instantáneos. Es más fácil reaccionar que construir. La identidad basada en la negación (del otro) es un atajo autorreferencial.

Con la creciente polarización de las sociedades, las campañas electorales han ido, lentamente, abandonando el gran esfuerzo de convencer a los contrarios. Esto se da, fundamentalmente, por dos razones: en primer lugar, porque cuesta mucho cambiar de opinión. Las y los electores, al igual que la opinión pública, tienden a ser más estables de lo que se presupone. Y esta realidad las y los dirigentes políticos la conocen bien. En segundo lugar -y como consecuencia de lo anterior- porque consolidar los núcleos duros y disuadir a los dudosos es rentable electoralmente.

En tiempos de fatiga democrática, política y electoral, las fuerzas políticas en todo el mundo hacen leves intentos por convencer a sus núcleos periféricos, lo que se conoce como el voto blando. Por el contrario, centran sus esfuerzos en los núcleos y círculos más duros y cercanos. Pero la idea de que las personas con diferentes puntos de vista pueden discrepar vigorosamente pero cooperativamente es, como bien marca Leslie, esencial para la sociedad democrática.

La política debe recuperar, de forma urgente, la paleta de colores. El escenario pospandemia, de post estrés colectivo, no puede seguir siendo dicromático: en blanco y negro. Recuperar los beneficios del disenso político es, decididamente, dar largo plazo a nuestras comunidades y al interés general y el bien común. Es sentar las bases de una democracia más robusta, predecible y habitable. Necesitamos, en efecto, democracias más abiertas al disenso, más matizadas, más plurales. Pero también coaliciones y dirigentes con diccionarios más ricos y con lenguajes renovados. Sin ello, será tarde, muy tarde: “Cuando las horas decisivas han pasado, es inútil correr para alcanzarlas”, decía Sófocles.

Votos que valen doble

Es cierto, cambiar de opinión es difícil. Convencer a otra persona de que lo haga, probablemente, lo es aún más. Mark Twain, de hecho, decía que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Y no estaba equivocado.

Precisamente, Cass R. Sunstein, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, señala algunos ejemplos en su libro #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media (#República: Democracia dividida en la era de las redes sociales) que evidencian el endurecimiento de las posturas aun ante la presencia de evidencia.

El autor destaca los casos en los que a votantes republicanos partidarios de la Guerra de Irak se les mostraba el informe Duelfer, que demostraba la ausencia de armas de destrucción masiva, principal argumento para el inicio de la guerra. En efecto, no solo no modificaban su postura, sino que ello operaba como un mecanismo para fortalecerla todavía más. Lo mismo ocurría entre sus adversarios, cuando se corregía la fake news de que George W. Bush había prohibido la investigación con células madre. Cuando nuestras ideas son confrontadas, nuestro cerebro experimenta los mismos mecanismos que cuando nos sentimos amenazados o en peligro: con sesgos y prejuicios que distorsionan nuestra capacidad para el libre albedrío.

Sunstein indica que cuando alguien tiene fe ciega sobre la dirección en la que debe ir un tema, es muy difícil que un argumento contrario le haga cambiar de opinión, incluso ante la presencia de material objetivo que demuestre lo contrario. El problema, en todo caso, es esta conducta que deriva en un inminente rechazo hacia el otro, hacia la diferencia. Eso, en consecuencia, puede conducir naturalmente a la creación (o fortalecimiento) de identidades políticas impermeables, donde solo lo propio valga y nos encierre más y, por lo tanto, nos lleve hacia sociedades hiperpolarizadas.

Hacer, crear y preparar campañas electorales que apunten a convencer al contrario, o al que duda, es rentable y necesario. El gran éxito electoral reside allí, en los votos dobles y duales. El desacuerdo no debe ser un obstáculo para conseguir el voto de los contrarios. Hay que innovar, atraer, seducir. Al revés, contribuye a una mejor cultura cívica, en un momento de grave deterioro de la democracia y la política. Seducir al contrario, directamente en oposición dual, es decisivo y estratégico: ganas uno y se le resta otro al adversario directo. Es decir: dos votos de diferencia. Un voto que vale doble o… triple, ya que con ello también gana la democracia.

*El autor es asesor de comunicación

Últimas Noticias

La castración del voto en Venezuela

Al consolidar su control absoluto sobre el sistema electoral, Maduro ha logrado algo más profundo que un simple fraude, ha instaurado un sistema donde el voto es irrelevante

Un día para ponerse colorado

Hoy es un día bisagra, como lo fue el 7 de Octubre. Esos días que definen relaciones

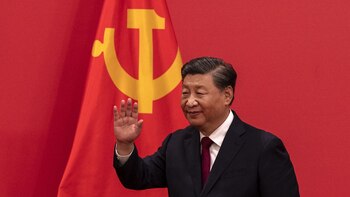

Xi, el nuevo emperador

El nacionalismo chino y sus pretensiones imperiales, que oculta en su prédica de sur global, también hizo que el mundo cambiara y viera a la nueva china como lo que es, una amenaza a Occidente y a sus valores.

La coexistencia de gobiernos democráticos con las dictaduras es el mayor peligro en las Américas

El crimen organizado y el populismo antiimperialista han transformado a las democracias latinoamericanas en regímenes subordinados a intereses criminales y geopolíticos

La reforma de la Carta Democrática de la OEA es una necesidad urgente

El mundo ha cambiado, y el organismo debe adaptarse. Para que tenga éxito, una reforma implica dotar a ese instrumento de un contenido tal que pueda ser aplicado cuando existe violación de la democracia