El silencio engañoso del fin de un bombardeo nos adormecía mientras veíamos algunos autos que empezaban a moverse muy lentamente por la avenida Haifa de Bagdad. Desde el balcón de ese cuarto piso se podían ver las columnas de humo de la zona alcanzada por los misiles. Nosotros estábamos apoyados en la baranda charlando en voz baja. Sabíamos que ese podía ser uno de los últimos ataques de la guerra. El régimen de Saddam Hussein ya estaba acabado y los tanques estadounidenses avanzaban por la orilla oriental del río Tigris. Mi interlocutor, Alí, recién había cumplido los 15 años y miraba todo con esperanza. Creía que con el fin de la dictadura se abría un panorama prístino e infinito. Me lo decía entre chanzas sobre unas chicas que vivían en el mismo edificio y profundos análisis sobre porqué Argentina exporta tan buenos jugadores de fútbol. “Queremos lo mismo que un chico de Estados Unidos o de Europa. Queremos ser modernos e independientes. Queremos ser libres. Y con mis amigos vamos a hacer todo para tener libertad”, me decía en un español atravesado que aprendió en las visitas que hizo regularmente para ver a su madre, Badía, que vivía exiliada en Madrid.

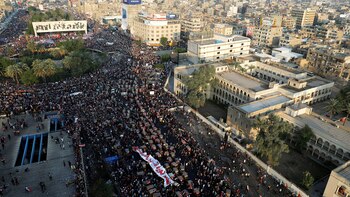

Pasaron 16 años desde ese momento y no sé si Alí sobrevivió a las sucesivas guerras sectarias que se produjeron en Irak desde la caída de Saddam, pero estoy seguro de que su mismo espíritu es el que flamea hoy entre los chicos que se manifiestan desde principios de octubre en la histórica plaza Tahrir de Bagdad. Quieren ser iguales que sus pares de Detroit o de Marsella o Vilnus. Quieren modernidad e independencia. Quieren futuro. Como Alí y sus amigos, están dispuestos a hacer todo por tener esa libertad. Y en Irak, “todo” significa mucha sangre. Desde el 1 de octubre, cuando comenzaron las movilizaciones, hubo 319 muertos y 15.000 heridos. No es lo mismo protestar en Bagdad que en Santiago de Chile, La Paz o Quito. En cualquier lugar es peligroso y hay víctimas, pero en esta tierra sangrienta de la Babilonia, el grito de libertad es ahogado en segundos por las armas.

Los primeros en llegar a plaza fueron estudiantes universitarios gritando la consigna universal del “que se vayan todos” y pedían, particularmente, la renuncia del primer ministro. Decían a los corresponsales extranjeros que estaban hartos de los enfrentamientos entre facciones religiosas y el robo permanente de los grandes recursos que da el petróleo. Resistieron las envestidas de la policía y dos días después ya tenían control de la plaza y el túnel que pasa por debajo, en la avenida Sadoun. Se fueron instalando allí frente al Nasb al-Hurriyah (monumento a la libertad) del mítico escultor Mohammed Ghani Hikmat -que vistió la ciudad de sus famosas escenas de Las mil y una noches-. Y comenzaron a utilizar el edificio de arquitectura soviética que está al fondo de la plaza, conocido popularmente como “el del restaurante turco”, de retaguardia. Allí armaron la enfermería, el depósito de víveres, el suministro de agua.

Luego, cuando se produjo la segunda ola de protestas, que comenzó el 25 de octubre, aparecieron las carpas, que son las que se usan en épocas de peregrinaje religioso a los sitios sagrados shiítas de Karbalá y Najaf. También están las ollas gigantes en las que se preparan las comidas para los peregrinos y ahora se arman unos monumentales maqluba (guiso de cordero, berenjena, tomate y arroz pilaf) para los chicos que se enfrentan con la policía y paran para descansar un poco y reponer fuerzas. Todo en pos de “la revolución” como les gusta decir a estos “combatientes de la democracia”.

Pero el ambiente de esperanza, orgullo y sentido patriótico que dominó la plaza de Tahrir en los primeros días, ahora está mezclado con un sentimiento de abandono, rabia e incluso de miedo. Están infiltrados por agentes del régimen que identifican a activistas y médicos voluntarios para amedrentar a sus familias. La foto de una de las líderes que desapareció la semana pasada cuando fue hasta su casa a buscar ropa limpia, está pegada en muchas carpas. También cuelgan otras fotos de los shahid (mártires). La comisión de Derechos Humanos del parlamento iraquí dio el último domingo la cifra oficial de los más de 300 muertos y los 15.000 heridos. Esta semana hubo otros 16 muertos. Amnistía Internacional dijo que lo que estaba sucediendo en Bagdad era un “baño de sangre”. Y documentaron la presencia de francotiradores, el uso de gases lacrimógenos como los utilizados por el ejército estadounidense para el combate antiterrorista y bombas sonoras del tipo de las que padecimos allí durante la guerra, entre otros elementos de la represión. Casi todos los que están en la plaza tienen escenas de terror filmadas en sus celulares. Las redes están repletas de esas imágenes.

“Todo el mundo está asustado, pero tenemos que quedarnos”, le dijo Ghaith Mohamed, de 28 años, a una reportera del Washington Post. Está desde hace tres semanas en la plaza con unos amigos de la facultad y rodeados por fotos de otro del grupo, Safaa al-Saray, quien fue asesinado el 28 de octubre por un disparo a la cabeza. “Ir a casa es darse por vencido y arriesgarse a ser secuestrado por las fuerzas de seguridad. Estamos dispuestos a quedarnos y morir aquí por nuestros derechos”, asegura. La esencia de las protestas está en un choque generacional entre estos jóvenes iraquíes criados a la sombra de la invasión estadounidense, con sus subsiguientes enfrentamientos religiosos, y las élites políticas que se beneficiaron de un sistema electoral esencialmente corrupto. El actual primer ministro Adel Abdul Mahdi y el presidente Barham Salih siguen prometiendo empleos y subsidios, como lo hicieron todos sus antecesores desde la caída de Saddam, pero ya nadie les cree. “Prometen cambios cada vez que protestamos, pero no es una nueva ley o una concesión lo que queremos. Son nuestros derechos. Es un cambio fundamental en la forma en que somos gobernados”, lanzó Ali Saleh, uno de los líderes estudiantiles que habla en los mítines que se organizan cada noche en la plaza tomada. “Al principio no sabían qué hacer con nosotros, pero ahora lo están dejando muy claro. Quieren eliminarnos para que ellos puedan seguir robando sin problemas”.

El premier Mahdi parece no tener muchas otras salidas. Cuando quiso renunciar, lo pararon desde Teherán. Los iraníes son la fuerza detrás de los shiítas iraquíes y están dispuestos a ejercer todo su poder para mantener a un gobierno que ejecute sus intereses. Estados Unidos ya no quiere entrometerse en nada que tenga que ver con los “asuntos internos” de Irak y los soldados que quedan aún en ese territorio sólo están allí para intentar contener al ISIS. El Gran Ayatollah Alí Sistani, un hombre venerado entre los shiítas de todo el mundo y el verdadero conductor de los asuntos iraquíes de los últimos 15 años, se da cuenta de que sin reformas no hay futuro, pero también tiene que hacer equilibrio para no enojar a las milicias que lo protegen y que se oponen a las protestas. Y Muktada Al Sadr, el jefe de la milicia shiíta más poderosa, teme que si permite “un triunfo” de los jóvenes manifestantes la ola reformista se lo lleve como un viento del desierto. “Con una población que ya no puede confiar en promesas vacías, la élite de Bagdad está volviendo a una estrategia familiar en todo Medio Oriente para sofocar la amenaza existencial que representa esta movilización popular: la violencia”, escribió Omar Sirri en Mada Masr, una influyente plataforma de noticias egipcia.

Del otro lado del Tigris, pasando la Zona Verde (antiguamente la Ciudad Oculta de Saddam) donde se concentraron los administradores estadounidenses y la elite iraquí en los últimos años, los estudiantes secundarios del barrio de Al Mansour se concentran en la plaza de Nisour. “¡Ash-Shab yurid isqat an-Nizam¡” (El pueblo quiere la caída del régimen) corean cientos de chicos. Es la consigna que acompañó todas las revueltas de la Primavera Árabe y que sigue siendo el lema en Bagdad. Ellos son los protagonistas de este Irak. El 60 % de los 39 millones de iraquíes tiene menos de 25 años y una enorme frustración ante la falta de expectativas de futuro en un país que es el tercer exportador de petróleo del mundo. Se quejan, particularmente, de que los cupos en las universidades se venden al mejor postor y que la enseñanza que reciben en las escuelas no alcanza para ganar una plaza en los exámenes. Fedek, una chica de 17 años que quiere estudiar medicina asegura a la cadena Al Jazeera que su padre se endeudó fuertemente para poder pagarle profesores particulares. “Aun así, no tengo idea de si voy a poder entrar. Viene un padre que haya decidido invertir ese dinero en pagar una coima para su hija y yo quedo afuera por mejores notas que tenga”, cuenta Fedek. De acuerdo a datos oficiales, desde el 2003 la corrupción se tragó 400.000 millones de dólares, dos veces el PBI iraquí.

En tato, en el histórico puente de Al Yumhuriya, uno de los doce que cruzan la ciudad a uno y otro lado del Tigris, se registran los enfrentamientos más duros. Como en los días de la guerra del 2003, cuando los tanques estadounidenses disparaban desde el lado occidental y los milicianos jihadistas resistían desde el lado oriental. Ahora, los carros militares disparan granadas aturdidoras y ultrapoderosos gases lacrimógenos para impedir el paso de los indignados hacia la Zona Verde, emblema de la desconexión de los gobernantes con la sociedad. Una escena calcada de lo que ocurre en estos días en Santiago, La Paz, Quito, Hong Kong o Beirut, pero mucho más letal. La sangre de estos descendientes de Asirios y Caldeos sigue regando la Mesopotamia.

Últimas Noticias

Una rara cría de oso hormiguero nació en un parque de Inglaterra: la especie se encuentra “vulnerable”

Qué es el Adviento y por qué se celebra con calendarios llenos de golosinas

Al menos 5 policías muertos en Pakistán por las violentas protestas que piden la liberación del ex primer ministro Imran Khan

La nueva moda en las bodas indias de lujo: una flota de autos exclusivos que acompaña a los novios

EEUU desplegó un avión patrulla en el Estrecho de Taiwán para hacer frente a las hostilidades de China en la región