El 25 de abril de 1997 vuelo hacia Londres con Henry von Watemberg, un tan brillante como audaz fotógrafo, y por añadidura, eximio motociclista.

Pero Londres, más allá de sus infinitas tentaciones, es apenas una escala. Nos esperan diecisiete insufribles horas hasta Hong Kong, la isla del tesoro.

Sí. Como la inmortal novela de Robert Louis Balfour Stevenson (1850-1894). Pero sin el capitán John Silver (Long era su apodo), su pierna de palo, su verde loro (Capitán Flint), y sin las codiciadas "¡Piezas de a ocho, piezas de a ocho!", como gritaba el ave denunciando los doblones de oro puro. Y mucho más rica… Perla invadida por la Corona inglesa en 1841 y lista para ser devuelta a China –el esperado handover– dentro de once días, ya respiraba, más que en la lengua de Shakespeare, en la de Lao-Tsé.

Llegamos bajo un sol de plomo fundido y nos alojamos en el City Garden Hotel: un lujo.

Sin embargo, nuestro guía nos pide disculpas: "No es el mejor, pero sí el único con algunas habitaciones disponibles". Y no miente: frente a los otros, los de tres mil dólares la noche, es una tapera… Porque en la isla late, rueda y se multiplica todo el oro del mundo.

En el siglo XIX fue una de las capitales de la ruta del opio. Pero hoy es una explosión de rascacielos al estilo Manhattan (el Plaza Center y el Banco de China, por caso), negocios inmobiliarios dignos del Rey Midas (entre 30 y 50 mil dólares el metro cuadrado), más bancos de los que pueden contarse en un día, y joyerías que harían palidecer a las míticas minas del Rey Salomón.

Tuve en mis manos, y en plena calle –casi no hay robos–, un reloj de un millón de dólares…

Consejos útiles, por si va: lleve una fortuna. Invitado por un empresario chino, le vi pagar 500 dólares por una sopa de aleta de tiburón para seis personas. Dólares de 1997: calcule la inflación a hoy, 2014, cuando escribo estas líneas.

Van los consejos. No fume en un taxi: si lo hace pagará 400 verdes de multa. Lleve escrita en chino (allí, dialecto de Cantón) la dirección de su destino: los taxistas no hablan otro idioma. No tire ni un mínimo papel en el suelo: pasará vergüenza. Coma finos pescados, langostas y patos laqueados en cualquier sucucho callejero: todo es fresco y riquísimo. No se asombre ante las caravanas de Rolls Royce: la ciudad tiene la mayor cantidad per cápita del planeta. Viaje en subte sin temor a mugre, atrasos o paros sorpresivos: su red de 34 kilómetros es perfecta, pulcra, con aire acondicionado en las estaciones y en los vagones, y no empuje para subir o bajar, pues nadie tratará de ganarle de mano. No hay grafittis: los baños son más limpios que el quirófano de una onerosa clínica privada. Los carteles de publicidad lucen iluminados como cuadros de una galería. Y no se asombre si su guía (en mi caso fue Wong, un empleado de banco) le dice que el subte es modesto. Es cierto. El de Singapur tiene estaciones de mármol adornadas, cada día, ¡con orquídeas!

Desde luego, como en casi todo el globo terráqueo, hay contrastes. Chinos que viven como emperadores y familias que viven, comen, aman, comercian y mueren en los sampanes (versión flotante de las villas miseria). Pero no estrictamente por pobreza: por hábito cultural y falta de espacio –isla chica: menos de mil kilómetros cuadrados (cinco veces nuestra Capital Federal) para siete millones de almas–, y también por cero impuestos. Porque nada ama más un chino, después –o antes– de Buda y de Confucio, que el dinero.

Contrastes. Uno, asombroso para ojos occidentales: los andamios de la incesante, casi maníaca construcción. Son de cañas de bambú: alimento esencial de los osos Panda (casi en dolorosa extinción), pero más fuertes que el acero, según me confió años después César Pelli, genio de la arquitectura. Una torre lujosa y de inspiración neoyorkina levantada entre andamios cañas es cosa de ver y apenas creer. El siglo XXI y el X, juntos, como probando que no hay nada nuevo bajo el sol…

Hong Kong no tiene reserva natural de agua: llega desde el continente. Vive de los servicios: el 70 por ciento de sus ingresos. Su nuevo aeropuerto –una aeroisla gigante– recibe 100 millones de pasajeros por año. Está entre las cinco ciudades más seguras del mundo gracias a la mayor dotación de policías de Oriente, y empatando con las más eficaces de Occidente.

Apenas tres por ciento de desempleo e ídem de pobreza. El mayor consumidor de naranjas y de cognac –curioso mix– del mundo.

Absoluta libertad comercial y paraíso de inversores: para abrir una sociedad anónima bastan un documento de identidad y un depósito bancario que puede ser prestado por el mismo banco, y la operación se concreta en diez minutos. Impuestos: sólo el 16,5 a las ganancias.

Corrupción: cero: más vale no intentarla porque los castigos son durísimos. No le temen (estúpidamente, como tantos en América Latina y Europa) al liberalismo manchesteriano, a pesar de pertenecer a la China, todavía de signo comunista en los papeles, pero no en los negocios. La milenaria astucia oriental…

Entre el 29 y el 30 de junio y el primero de julio de 1997 sucedió en la isla encantada, la del tesoro perpetuo, la del incesante río de dólares, una fiesta casi inenarrable. Frente a ella palidecieron coronaciones de reyes, bodas reales, el Carnaval Carioca, el despliegue de los jeques, todo. Sólo puede cederle el primer puesto el final de la Segunda Guerra Mundial, por obvias razones: el The End de la mayor tragedia del siglo XX es de una dimensión histórica que supera todo plano.

Llovió de modo incesante, casi brutal, los tres días. No a cántaros: a océanos. Los cuartos de hotel con vista a la bahía se pagaron hasta cinco mil dólares la noche. Dólares USA, no hongkoneses: relación, siete a uno. Se acreditaron ocho mil periodistas de todo el planeta. Iluminaron el cielo más de cien toneladas de fuegos artificiales. Desde el 30 hasta el 1º nadie durmió: dos millones de almas barridas por el agua ambularon por las calles cercanas a la bahía, agotadas, casi como zombies, pero llevando la nueva bandera: ni british ni china. Un mes antes, todos los pasajes aéreos hacia Hong Kong desde cualquier punto se agotaron en horas. Sólo el 30 se vendieron cien mil paraguas: desde los Made in Taiwán, por centavos, a ingleses dignos de Buckingham Palace, a 100 dólares.

Una semana antes, como si una manga de langostas omnívoras hubiera atacado la isla, no quedó una remera, un reloj, un pañuelo, ninguno de los miles de souvenirs del infinito merchandising. No menos de un millón de cámaras fotográficas y filmadoras se recalentaron por la pasión de inmortalizar el gran instante: los flashes se entrecruzaban como los haces de luz de las cámaras de seguridad de Fort Knox.

Los casi sesenta diarios de Hong Kong, Kowloon y los Nuevos Territorios desplegaron suplementos de no menos de un centenar de páginas. Cerca del 95 por ciento de la multitud residente era chino; el resto, británico. Aquellos, eufóricos; éstos, melancólicos: perdían, después de más de un siglo y medio de dominación, el diamante más caro de Su Majestad.

Entremos en el Túnel del Tiempo. El 26 de enero de 1841, el capitán de la marina inglesa Charles Elliot invadió la isla (por entonces, el paraíso de los traficantes de opio), se ungió gobernador, y ni Mao ni la Revolución Cultural ni el más férreo comunismo grabado a fuego en el Libro Rojo pudieron contra ese poder. Recién el 19 de diciembre de 1984, China y Gran Bretaña acordaron que Hong Kong sería devuelta el primero de julio de 1997, pero mantendría su sistema capitalista por medio siglo más: en el 2047. ¿Por qué tanto tiempo? A raíz, believe it or not, de la Guerra de Malvinas. Reflexión del Celeste Imperio: ¿Cómo arriesgar la gallina de los huevos de oro poniendo en fuga, vía comunismo, los inmensos capitales que recalan y se reproducen cada día en Hong Kong? Reflexión de Su Majestad Real: Si un país militarmente débil como la Argentina generó semejante conflicto, ¿qué no sería capaz de hacer una súper potencia como China para cambiar las reglas del juego, y qué suerte correría la Corona contra el gigante si decidiera defender el statu quo con las armas?

Pero en términos de ajedrez… fue tablas. Curiosamente, ambos acudieron a una vieja verdad del mundo del teatro de Broadway: "Nunca te bajes de un éxito".

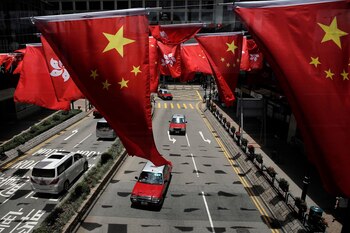

Y ahora salgamos del Túnel del Tiempo. Sigue lloviendo. Ya está anclado en el puerto el Britannia, buque oficial de la Casa Real Inglesa. Trae al príncipe Carlos, y firmado el acuerdo, se lo llevará junto a Chris Patten, el último gobernador británico de la isla. Los pubs, los restaurantes, las calles y los mástiles lucen por primera vez la flamante bandera de la Hong Kong china, la hija pródiga: roja con cinco pétalos de bahuimia –blanca, la flor nacional– y una estrella roja dentro de cada pétalo. Hacia la noche, la primera de los tres días de gloria, los rascacielos que bordean la bahía –templos bancarios, lujosos monstruos de setenta o más pisos– despliegan un armónico e incesante juego de luces que se reflejan sobre las aguas de la bahía con todos los colores del iris. El destructor inglés Chatham hace sonar sus cañones como quince años antes en Malvinas, pero con proyectiles de salva. Al mismo tiempo, en las avenidas, arden dragones gigantes rojos, verdes y azules tejidos con finísimo papel. Fuego y luces, luces y fuego. Y en la última noche, primer día de julio, desde los barcos chinos vuela hacia el negro cielo toda la sabiduría pirotécnica de los inventores de la pólvora. Cinco indescriptibles horas de fuegos artificiales con danzas, figuras y efectos jamás vistos ni imaginados por ojos occidentales.

El 2 de julio amaneció nublado, pero ya sin lluvia. La ciudad era un colosal basurero de papeles, paraguas rotos, restos de comida, botellas vacías…, pero a la noche todo estaba tan limpio y puro como la perla de una ostra, y el informe policial no registraba delito alguno. Y no fue un cuento chino. Estuve allí. Se lo juro por Confucio.

(Post scriptum: economía sólida. Hace 20 años, un dólar USA era igual a 7 dólares hongkoneses. Hoy, mínima diferencia: 7, 76. Según el acuerdo de traspaso a China, la isla tendrá libertades desconocidas en el continente: el estatuto vence recién en 2047, año en que debe integrarse plenamente al país y sus reglas. Los jóvenes gozan de una semiautonomía llamada "la revolución de los paraguas", y quieren más. Pero Beijing prefiere mantenerlos bajo severa vigilancia. En cuanto a su carácter de joya de Asia, Hong Kong –que significa 'Aguas perfumadas'– ha perdido terreno respecto de Beijing y Shangai, que la superan en centros comerciales, bares, restaurantes, tiendas y galerías de arte. Pero tiene una ventaja futura: China pasó de quinta economía mundial… ¡a segunda! "Pescar en ese río no es para llorar…").

LEA MÁS:

Últimas Noticias

Tolima vs. Nacional EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Liga BetPlay

Novenas en Bogotá: esta es la programación para el jueves 19 de diciembre

EN VIVO: Estos son los temblores registrados en Colombia en la tarde y noche del 18 de diciembre de 2024

Susana Zabaleta explota con reporteros al ser cuestionada sobre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Clima en Barcelona: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento