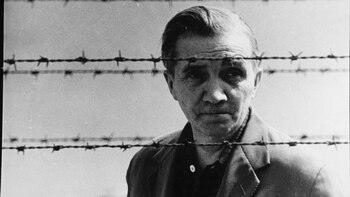

Aleksander Kulisiewicz sobrevivió al campo de concentración de Sachsenhausen, un centro de trabajo forzado, tortura y muerte ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín durante el nazismo. A lo largo de casi toda la Segunda Guerra Mundial superó el hambre, el deterioro físico, la angustia constante, los asesinatos al azar, tres aplicaciones de la bacteria que causa la difteria y la violencia de los guardias en retirada al evacuar Sachsenhausen poco antes del triunfo aliado.

Sobrevivió también a la larga travesía desde Schwerin, cuando los nazis se desbandaron y los prisioneros se descubrieron libres, hasta Polonia, a pie, en buses y trenes cuando pudo, vadeando el río Olza que separaba Checoslovaquia de la ciudad polaca donde había nacido, Cieszyn. Pero había llegado muy enfermo. En un hospital, lo diagnosticaron con tifus y pudo ver en la expresión de los médicos que, en una horrible ironía del destino, en el momento en que contaba con todos los cuidados iba a morir.

—¿Hay una máquina de escribir? —murmuró.

Tenía una misión que cumplir; en el campo, las víctimas de la shoah le habían confiado sus canciones para que las sacara de Sachsenhausen y las mostrara al mundo, donde acaso todavía existían personas de sus familias. Pero en el hospital todos los profesionales atribuyeron su extravagante pedido a la fiebre, el delirio de la agonía.

Excepto una persona: la enfermera que lo cuidaba, que había seguido sus palabras, y en medio de la incoherencia había encontrado un hilo. Kulisiewicz quería poner por escrito lo que le parecían versos.

Se acercó a él con una máquina de escribir y comenzó a transcribir lo que escuchaba. Y luego, cuando Kulisiewicz comenzó a mejorar, lo que él le dictaba. Canciones que retrataban la vida en los campos. Entre ellas, 54 obras que él mismo había compuesto en Sachsenhausen; pero la enorme mayoría de los cientos de páginas que se acumularon al cabo de una semana eran creaciones que los que iban a ser masacrados confiaron a su memoria, accidentalmente prodigiosa.

Había algunas desgarradoras, como la nana que un hombre compuso mientras pasaba la noche con el cadáver de su hijo pequeño en Treblinka; otras melancólicas, sobre el pasado, la ciudad, la familia perdidos; otras satíricas, como la que contaba los hábitos de un guardián del crematorio de Sachsenhausen o la que alentaba la esperanza de que Winston Churchill terminara con Adolf Hitler.

En ese comienzo de archivo —Kulisiewicz luego dedicó su vida a reunir versos y partituras de los sobrevientes de numerosos campos: una investigación titánica que le costó dos matrimonios y dejó inconclusa, con 3.000 páginas, a su muerte en 1982— estaba la “Canción judía de la muerte”, que presentó en 1967 en las ruinas de Burg Waldeck, en Bavaria, en un festival con el espíritu de Woodstock.

Cuando subió al escenario, los jóvenes alemanes, que se esforzaban por superar el pasado ominoso del nazismo, esperaban otro cantante folk, con jeans y pelo largo. Kulisiewicz apareció con el traje a rayas que tenían las víctimas de la shoah y una guitarra acústica para cuerdas de acero. “Muchos de los compositores de estas canciones murieron en los campos de concentración”, explicó. Y abrió su presentación:

Bom, bom, bom, bom / Li-lei, li-lei, li-li-lei / Vamos camino al gas / al gas/ al gas.

De un accidente a un destino

La historia de Aleksander Kulisiewicz, como tantas, comenzó con las expectativas que su familia tenía de él. El padre, hijo de un carpintero en una pequeña aldea, había logrado estudiar y graduarse en la prestigiosa Universidad Jaguelónica de Cracovia, y se había casado con una mujer de clase media, hija de un ingeniero austro-húngaro. El hijo que tuvieron desafió sus exigencias desde niño.

Incluso desoía los consejos más elementales, como que no tocara el cableado eléctrico. Pero Kulisiewicz quería la admiración de sus amiguitos, no la de sus padres, y así a los ocho años, para impresionar a una niña, Věruška, rozó con una mano el cableado en el techo de una lavandería de Cieszyn. No sintió nada. Los otros chicos no le podían sacar los ojos de encima cuando volvió a hacerlo, y esta vez cerró el puño.

Se despertó en un pozo, cubierto de tierra hasta la cabeza: lo que los vecinos creían que eso podía salvarlo de morir tras electrocución. Pero quedó con un problema en el habla, un tartamudeo tenaz. “No había fonoaudiólogos en Cieszyn, así que un día, cuando un circo pasó por la ciudad, su padre lo llevó a ver al hipnotizador”, escribió Makana Eyre en su perfil de Kulisiewicz publicado en The Atavist.

Roob, como se llamaba el hombre, le dijo: “Imagínate una página en blanco en tu mente. Imagínate que escribes allí lo que quieres decir. Todo lo que allí escribas, léelo de inmediato. Si lo haces, no vas a tartamudear”.

Tras años de práctica, la técnica le funcionó. “También le ayudó a fomentar una creciente capacidad de memorizar. Desde muy temprano a Kulisiewicz le había resultado fácil recordar palabras y listas; en la escuela sobresalía en todo lo que requería memorización”, siguió Eyre. “La técnica que Roob le enseñó agudizó aún más su memoria, y la volvió extraordinaria: podía guardar información y recuperarla cuando quisiera, como quien saca un libro de un estante de su mente”.

No la usó para estudiar, como esperaba su padre: tenía 17 años cuando el circo volvió a pasar y decidió sumarse a la troupe, como asistente de limpieza o del payaso, y así poder seguir a la jinete de la que se había enamorado. Al fin lo convencieron de que comenzara la carrera de derecho en la Jaguelónica. Pero le gustaba más practicar silbido artístico en los cabarets de Cracovia, cantar canciones de entreguerras en escenarios similares en Polonia, Checoslovaquia y Austria.

En eso estaba cuando Alemania invadió Polonia, y se repartió el territorio en un famoso acuerdo con la Unión Soviética que duraría poco.

Temía por su padre: el nazismo había prometido purgar la educación y la cultura; parte de esos planes eran enviar a los profesores, como el padre de Kulisiewicz, a un campo de trabajo. Al cabo de algunas semanas fin un grupo de SS golpeó a la puerta de la casa familiar.

—Mi padre no está en casa —les dijo.

—¿Y usted es...? —le preguntó uno, con una planilla en la mano.

—Aleksander Tytus Kulisiewicz.

—Usted también figura en la lista.

Lo detuvieron sin más palabras.

En la cárcel de Cieszyn lo golpearon hasta que comenzó a escupir los dientes; tenía que agradecer en alemán por cada uno que perdía. Él suponía cuál era su crimen: había escrito “Hitlerismos de producción propia”, un artículo contra la anexión de Austria y la Kristallnacht, y a favor de la resistencia de los polacos. Pronto lo corroboró, cuando le mostraron una copia.

En el campo de Sachsenhausen

Los interrogatorios con violencia continuaron en Breslavia y en Prinz-Abrecht-Straße, el cuartel central de la Gestapo en Berlín. Por fin en mayo de 1940 Kusiliewicz —con 21 años, sin contacto con su familia— llegó a Sachsenhausen. Uno de los detenidos a cargo la burocracia de recepción le dijo: “25.149, apréndetelo de memoria″. Esa sería su nueva identidad. Recibió un uniforme con la P de polaco en un triángulo rojo, que indicaba detención política.

Durante la cuarentena que esperaba a los recién llegados a Sachsenhausen aprendió los básicos de la barbarie en el campo y supo que su conocimiento del idioma alemán le podría ser útil. En esos días un guardia anunció que quienes quisieran comunicarse con sus familias podían escribir una carta y pagar el sello postal. Sintió que se volvía loco: no tenía literalmente un centavo.

Como polaco formado en el catolicismo, pensó en pedir ayuda a un sacerdote; había varios entre los detenidos. Un cura lo escuchó, asintiendo; cuando le solicitó los seis centavos que costaba la estampilla, dejó de mover la cabeza. “Lo puedo considerar a cambio de tu ración de margarina”, le dijo. Más apenado que cuando había llegado a ver al religioso, Kulisiewicz se marchó a su barraca sin su margarina y con un puñado de monedas.

Iba silbando una canción inspirada en el folklore húngaro, “Csárdás”, de Vittorio Monti; la música siempre lo consolaba. Advirtió que alguien lo seguía. Dejó de silbar y lo miró.

Era un hombre bajo, calvo; su uniforme tenía una estrella de David. “Por favor, continúe silbando, señor”, pareció rogarle en voz muy baja.

Afectado por el episodio con el sacerdote, no quería hablar con otro prisionero. ¿Qué le quitaría este? Pero el hombre le explicó que era un músico judío, le detalló su pasión por algunas composiciones. Kulisiewicz se disculpó por su aprensión y le contó lo que le acababa de pasar.

El hombre le dijo que regresaran juntos a la barraca donde estaba el sacerdote y lo increpó, sin éxito. “No sé de qué me habla”, le dijo el cura, con una sonrisa, y lo golpeó. “Maldito judío mugroso”, lo insultó. Otros prisioneros se acercaron a patearlo. Kulisiewicz ayudó al hombre a levantarse y salir.

Caminaron un rato juntos y cada uno debió ir a su barraca. El joven polaco pensó que no vería nunca más a esa alma buena que se había arriesgado por él.

Días después un conocido le contó sobre un coro, que ensayaba clandestinamente en las barracas 37 y 38, donde alojaban a los judíos. El guardia, un alemán detenido por comunista, fingía no enterarse. Apenas pudo, Kulisiewicz se escabulló en una de las prácticas secretas de la treintena de hombres que formaban el coro. Entonces vio que el hombre que lo había intentado defender del abuso era el director que lograba sacar algo armonioso de esas voces amateurs.

Se llamaba Martin Rosenberg y sonrió al verlo. “Kulisiewicz reconoció algo de la música, tonadas folklóricas y canciones en yiddish que sonaban en las películas de la década del ’30. Semanas después presentó ante el coro su primera composición en Sachsenhausen:

Soy un pagano polaco, dejado de la mano de Dios. / Para todos aquí soy menos que nada. / Detrás del alambre de púa el sol brilla con fuerza, / detrás del alambre de púas los niños juegan, / pero en el alambre de púas / un cuerpo cae, triste y carbonizado

“¿Aleks, te queda espacio en tu archivo?”

Cuando terminó la cuarentena, Rosenberg y Kulisiewicz quedaron en puntos alejados del inmenso campo, donde había más de 10.000 detenidos. Se encontraban para hablar, de todos modos: casi nada de sus vidas antes de la guerra —Rosenberg le contó sobre su nombre artístico, Rosebery d’Arguto, y Kulisiewicz comenzó a llamarlo así—, sobre músicos como Edvard Grieg, Felix Mendelssohn, Władysław Żeleński y Józef Nikorowicz; sobre el folklore versus el jazz; sobre el modo en que el fascismo profanaba la música y la usaba.

El coro se reunía clandestinamente en la barraca 39, abierta a algunos prisioneros como Kulisiewicz; a cambio él les presentaba sus propias canciones. Todos cantaban en voz baja, y en ocasiones tenían que suspender los encuentros.

Aleks —como lo llamaban— tenía la gran habilidad de no escribir sus canciones: guardar cualquier cosa en otro soporte que la memoria podía significar la muerte. Así Kilisiewicz memorizó sus letras y músicas sobre la vida en el campo, el crematorio, la guerra puertas afuera. Una de esas últimas, “Mister C”, sobre el primer ministro británico Churchill, les encantó a todos:

Dios mío, es el segundo año / y la esvástica todavía se solaza. / No hay poder sobre la Tierra que pueda acabar con ella. / Acaso sea mejor que todos nos arrodillemos. // Mientras tanto, Mister C fuma su gran cigarro / Mister C expele algo de humo. // Mister C dejará de echar humo / Y escupirá sobre el grito de “Victoria!” de Adolf. / Pagará por el funeral de Adolf en la isla de Rügen / ¡tal vez tan pronto como en el ’43!

También escribió sobre el papel de Sachsenhausen, una fábrica de elementos para la construcción que habrían de construir el gran imperio de Hitler, que llevaba sistemáticamente a cada detenido explotado a la demacración o la muerte, o una detrás de la otra. Y sobre Wilhelm Böhm, el “guardia entusiasta del crematorio”, como lo recordó The Atavist, que invitaba a los prisioneros que pasaban cerca: “¡Vengan con Böhm! Sin dudas terminarán aquí pronto, así que, ¿por qué no ahora?”.

Sea de noche o de día / Quemo cadáveres lleno de alegría

Los hombres le preguntaban si era cierto que podía memorizar todas las canciones.

—¿Aleks, te queda espacio en tu archivo?

—Claro, díctame.

Uno de ellos, Aron, un relojero judío, había escapado de Treblinka, no sin antes ver cómo mataban a su pequeño hijo rompiéndole la cabeza contra una pared y a su esposa de un balazo. Le rogó a un SS que lo dejara pasar la noche con el cuerpo de su niño de tres años, antes de que lo incinerasen al día siguiente. Y le cantó, en yiddish:

En el crematorio oscuro y silencioso / como las puertas del infierno, los cadáveres se apilan. / Arrastro muertos tiesos, resbaladizos / mientras el sol sonríe en el cielo. / Aquí está, mi pequeño único hijo, / con los puñitos apretados sobre la boca.

Al hombre le quedaba poco de vida: sus rodillas lucían más gruesas que sus muslos, escupía sangre. “Esta es mi única venganza, goy”, le dijo a Alekx al pedirle que memorizara la nana. También Rosenberg le confió muchas composiciones entre ellas “La canción judía de la muerte”.

Triple dosis de difteria

Para entonces también los nazis habían oído los rumores sobre Kulisiewicz. Heinz Baumkötter, médico a cargo de Sachsenhausen, pidió que lo llevaran a la barraca hospital para inyectarle la bacteria que causa la difteria, que además de provocar sofocación daña las cuerdas vocales. A la noche, aterrado en su cama, el polaco recibió la vista de Josef Čapek, quien le llevó una antitoxina. Otras dos veces Baumkötter repitió el experimento, otras dos veces Čapek salvó a Kulisiewicz. “Dejen que ese perro cante”, se resignó el médico.

Kulisiewicz siguió el avance de la guerra con sólo mirar a los prisioneros que llegaban: un día comenzaron a recibir soviéticos, que iban a un sector aparte y eran asesinados de inmediato; otro día un grupo de detenidos judíos —entre ellos, su amigo— fue deportado a un campo de exterminio; por fin empezaron a llegar personas de distintos países, y también mujeres y niños. El Reich iba perdiendo territorios, debía trasladar a sus cautivos.

Con decenas de miles en Sachsenhausen, “la comida se convirtió en una extravagancia”, sintetizó Eyre. “Mientras él mismo pasaba hambre, Aleks memorizó furiosamente las canciones que escuchaba cantar a la gente”.

En marzo de 1945 los SS comenzaron a evacuar el campo. Quienes no podían caminar eran ejecutados por el camino, incluidos los niños. Kulisiewicz vio zanjas llenas de gente muerta, de grupos que habían emprendido la marcha antes que el que integraba él.

De pronto, sin que siquiera se escuchara un disparo soviético, los SS desaparecieron. Algunos detenidos corrieron. Otros se quedaron clavados al suelo, sin poder comprender que habían recuperado la libertad.

Kulisiewicz comenzó a caminar hacia su casa en Polonia.

Operación rescate

En la década de 1960, entre un matrimonio desdichado y otro, Kulisiewicz trabajó como distribuidor de panfletos noticiosos del estado, una tarea que lo llevó por toda Polonia. Nunca había olvidado su compromiso con todos los muertos que le habían confiado sus canciones; en esos viajes conoció además a sobrevivientes que tenían las propias, y también historias de otros como él, gente de Dachau, de Buchenwald. Comenzó a mantener correspondencia con ellos, y con otras personas que ellos le presentaron a su vez.

“A su apartamento llegaban documentos, partituras, grabaciones, mapas, notas y diarios. Aleks, con un ojo meticuloso y un método fastidioso, archivó todo ordenadamente en carpetas que guardaba en armarios y estantes”, escribió Eyre.

Kulisiewicz comenzó a presentarse en público a cantar esas canciones, vestido con el traje que le dieron cuando le quisieron quitar el nombre e identificarlo con un número. En Italia un grupo de neofascistas intentó poner una bomba en el escenario antes de su performance.

En Italia, también, nació en 1964 Francesco Lotoro, un pianista y compositor que se dedicó a recuperar la música que los cautivos cantaban y creaban. Ha grabado más de 400 obras compuestas en los campos, entre ellas las que Kulisiewicz salvó, que es la colección individual más grande encontrada, actualmente al cuidado del Museo del Holocausto, en Washington DC.

Algunas de las obras rescatadas por Aleksander Kulisiewicz, reunidas en su álbum Songs From the Depths of Hell (Canciones desde lo profundo del infierno), de 1979, que produjo Smithsonian Folk Ways Recordings:

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Últimas Noticias

La historia del submarino inglés que hizo espionaje frente a Mar del Plata un año después de la guerra de Malvinas

¡Cuidado!, alimentos que debes evitar darle a tu gato según especialistas de la ASPCA

A cien años del asesinato de Giacomo Matteotti, el líder socialista que desafió al fascismo

Quiénes fueron los facilitadores clave en el ascenso final de Adolf Hitler al poder

La verdadera historia de Rudolf Höss, el comandante nazi a cargo de Auschwitz retratado en “La zona de interés”